Die «Frauen und das Kreuz» im Licht der vier Evangelien

Die «Frauen und das Kreuz» im Licht der vier Evangelien von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frauen und ihre Aufzählungen Das Wesen der Frau erwächst

Die von Jesus am Kreuz gesprochenen Worte

von Michael Stelzner

Wer sich mit der Bibel beschäftigt und in ihr Lebensweisheiten sucht, der wird nicht an der besonderen Bedeutung der sogenannten Kreuzesworte vorbeikommen, jenen von Christus gesprochenen Worten oder Sätzen, die der Erlöser am Kreuz hängend von sich gab. Eine besondere Bedeutung erhalten diese Worte schon deshalb, weil sie die letzten einer langen Kette von wichtigen Informationen sind. Alle in den Evangelien übermittelten Worte Jesus haben stets den Charakter von Unterweisungen und es liegt nahe, dass die letzten, am Kreuz gesprochenen Worte ein besonderes Gewicht haben. Man kann sogar erwarten, dass sie eine konzentrierte Zusammenfassung aller in der Heiligen Schrift enthaltenen Informationen, gewissermaßen die Quintessenz des Religiösen sind.

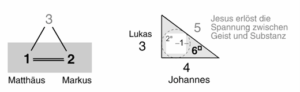

Die Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen haben soll, sind auf die vier Evangelien wie folgt verteilt:

MATTHÄUS (1.) und MARKUS (2.) kennen ein gemeinsames Kreuzeswort:

(•/•) „Eli, Eli, lema asabtani? Das heißt:

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46 / Mk 15:34)

LUKAS (3.) kennt 3 Kreuzesworte:

(•) „Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)

(•) „Und er sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir:

Heute wirst du mit mir im Paradies sein“. (Lk 23,43)

(•) „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!“ (Lk 23,46)

JOHANNES (4.) kennt 3 Kreuzesworte:

(•) „Frau, siehe, dein Sohn!“ … „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,26f)

(•) „Mich dürstet!“ (Joh 19,28)

(•) „Es ist vollbracht!“ (Joh 19,30)

Wer sich die von den vier Evangelisten (MATTHÄUS, MARKUS, LUKAS und JOHANNES) überlieferten sogenannten sieben Kreuzesworte anschaut, der wird feststellen, dass sie sich sehr voneinander unterscheiden. Lediglich die ersten beiden Evangelisten, MATTHÄUS (1) und MARKUS (2), berichten Identisches bezüglich der von Jesus gesprochenen letzten Worte. LUKAS (3) und JOHANNES (4) wissen hingegen von jeweils drei sogenannten Kreuzigungsworten. Ihre Überlieferungen widersprechen sich vollends und sie sind denen der ersten beiden Evangelisten nicht einmal ähnlich. Wie kann es sein, dass bei einer so wichtigen Sache derartige Widersprüche auftreten? Deren Offensichtlichkeit fordert die Erkenntnis – und Urteilskraft des Lesers heraus, denn es kann nicht sein, dass den Verfassern ein solch eklatanter Irrtum einfach so unterlaufen und den späteren Kanonikern nicht einmal aufgefallen wäre. Hinter den Widersprüchen steckt also augenscheinlich eine Absicht. Sie spitzt sich auf einen wichtigen Punkt hin zu. Die Abweichungen provozieren die Frage nach ihrer Echtheit und der Leser muss zwangsläufig annehmen, dass die unterschiedliche Übermittlung auf eine nur teilweise Wahrnehmung der wirklich gesprochenen Worte Jesu zurückzuführen ist. Das wäre fatal. Doch selbst der Standpunkt lässt sich nicht vertreten. Es ist schlicht nicht möglich, die Übermittlungen so aneinanderzureihen bzw. so miteinander zu verknüpfen, dass chronologisch gesehen ein sinnvolles Ganzes entsteht. Wer von der Tatsache eines echten Geschehens ausgeht, ergo von wirklich gesprochenen Worten, die irgendwie linear-logisch zueinander passen müssten, der scheitert. Und dieses Scheitern ist Absicht. Auf diese Weise wird der kritische und aufrichtige Leser in eine mit dem Gottes- und Menschensohn vergleichbare Situation gebracht. Er wird gezwungen, sich das scheinbar ewige Scheitern im Leben bewusst zu machen. Der Leser vollzieht es gleichsam nach dem Vorbild Jesus’ nach.

Die Tragik des Lesers besteht insbesondere darin, dass er in seiner Suche nach der göttlichen Ordnung enttäuscht wird. Die für ihn so wichtige Ordnung, in der er seinen Platz, seine Aufgabe und letztlich seine Sinnhaftigkeit erkennen kann, entzieht sich ihm. Der Suchende, der glaubte, eine einfach zu durchschauende göttliche Ordnung zu finden, wird enttäuscht. Insofern bekommen die von MATTHÄUS und MARKUS überlieferten letzten Worte CHRISTI „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ eine kaum zu ertragende Unmittelbarkeit.

Die Bibel bietet keine einfache, im Außen objektiv existierende Ordnung, sondern stürzt uns vielmehr in den Widerspruch. Sie stürzt uns in ein Unbehagen und verhindert damit sozusagen die unpersönliche Sicht eines unbeteiligten, weil objektiven Beobachters. Sie verhindert das Unverbindliche. Die Hingegen konfrontiert uns ganz bewusst mit dem Widerspruch und schließlich mit uns selbst.

Die sich am Anfang auftuende Frage nach der Echtheit der Kreuzesworte, führt über die Konfrontation mit der eigenen Unterscheidungsfähigkeit zu der Frage nach den Umgang mit der eigenen Macht und den Umgang mit dem uns Begegnenden. Kurzum, der Leser wird gezwungen, selbst zu denken und dafür konsequent die Verantwortung zu übernehmen. Die Suche nach der einfachen Ordnung wird damit zur selbstverantwortlichen Suche nach einer Ordnung höheren Grades, nach einer Ordnung, wie sie dem potentiellen Geist des Menschen entspricht, der unter dem Vorbild der Einheit und Vollkommenheit oder in christlichen Worten im Bilde Gottes geschaffen wurde. Sonach ist die ernsthafte Beschäftigung mit den letzten Worten Christi eine letzte Herausforderung, eine letzte Unterweisung des göttlichen Menschen, der in sich die Einheit und Vollkommenheit erkennen und offenbar werden lassen soll.

Zusammengefasst wurde das Scheitern des Lesers von den Verfassern der Texte beabsichtigt. Es hat einen Sinn. Die wahre Information erschließt sich nur dem selbstverantwortlichen Denker. Er muss gewissermaßen den Weg Christi innerlich nachvollziehen und den einsamen Pfad wirklicher Erkenntnis beschreiten. Alleingelassen von der allgemeinen Glaubensgemeinschaft wird er aufgefordert, selbsterkennend und voll verantwortlich einen Standpunkt einzunehmen, der die dingliche (gegenständliche) Sicht der Welt überschreitet. Das ist sozusagen der Schritt zur eigenen Transformation, welche die ursprüngliche Intension jeder Religion ist.

Konflikt und Widerspruch symbolisieren das Wesen der Zwei. Und die Zwei ist es, die ihren Platz in einer wirklich vollkommenen, göttlichen Ordnung sucht. Will man trotz des augenscheinlichen Widerspruchs eine göttliche Ordnung finden, so muss er ein einsichtiger Bestandteil dieser Ordnung sein. Tatsächlich erfahren wir ihn täglich so, denn Einsicht ist ohne ihn nicht möglich. Auch bezweifelt ein Suchender nicht wirklich die Existenz einer höheren, alles umfassenden Ordnung. Es geht bei allem also nur um den Schritt vom Glauben zur Gewissheit.

Sofern die Evangelien Einweihungsschriften sind, müssen sie den Zugang zum Verständnis der Religion ermöglichen. Der Schlüssel zur Ordnung muss sich also in den Evangelien selbst finden lassen und er muss zudem auch der Schlüssel zum Verständnis anderer Religionen sein, denn es ist der Anspruch von Einweihungsschriften, die Ordnung der Ordnungen zu erschließen.

Bevor wir uns den Evangelien zuwenden, fragen wir zunächst einmal nach dem Ur-Gesetz der Erkenntnis, nach dem Ur-Gesetz der Religionen an sich. Es ist das Gesetz der Trinität, das Gesetz der fruchtbaren Vereinigung der Widersprüche, das Gesetz von These, Antithese, Synthese. Es ist die verbindende Dreiheit, in der ein aus der Befangenheit der zweidimensionalen Ebene sich lösender, dritter Punkt eine gemeinsame und damit verbindende Sichtweise entstehen lässt. Auf jener trinitarischen Ordnung beruht auch die an anderer Stelle dargestellte Ordnung, der Flussform der Zahlen.

Mit diesem Wissen wenden wir uns nun den Evangelien selbst zu, um die wohlweislich gesetzten, biblischen Widersprüche zum Sprechen zu bringen und um in ihnen die dem bequemen Geist verborgen bleibenden Handlungsanweisungen zu erkennen. Die im Bild der Kreuzigung (4) JESU inszenierten Dynamiken (3) erzählen von den Muster, die in den sie wahrnehmenden Subjekten das Bewusstsein (5) für ein bewusst-verantwortliches Handeln erschaffen.

Suchen wir in den Kreuzesworten Jesu und in der Vielzahl ihrer verwirrenden Widersprüche einen Ansatz, an dem sich eine Ordnung andeutet, so stoßen wir auf die übereinstimmende Übermittlung von Matthäus (1) und Markus (2), den ersten zwei Evangelisten. In ihrem Gleichklang verbirgt sich bereits die eigentliche und tiefe Botschaft. Im zunächst verwirrenden Gesamtgefüge zeichnen sie ein Bild der Ausnahme. Aus archetypischer Sicht «erzählt» es: Das Andere (2) und archetypisch Zweite lässt die Einheit (1) aufscheinen. Um die hochkonzentrierte Botschaft zu entfalten, ist es notwendig, ihre Wörter im Detail zu betrachten, die da lauten:

„Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Matthäus und Markus bilden ein Paar. Sie vermitteln trotz ihrer noch zu besprechenden, geringfügigen Unterschiede und „Zwistigkeiten“ eine Zweisamkeit. Sie liefern uns das gesuchte Gefühl von Gleichheit und Einheit. Die Botschaft der Einheit in der Zweiheit erzählt von der wahren Eigenschaft der Zwei. Sie ist der Schlüssel für den rechten Umgang mit ihr im Leben.

Dass es sich hier primär tatsächlich um das Erkennen des Wesens der Zweizahl handelt, ersehen wir an der Wortwahl selbst. Wenn es heißt „Eli, Eli lama asabtani …“, dann sind das nicht nur vier Worte (22). Das Hervorstechende ist die doppelte Nennung des Namens «Eli» (die doppelte Verneinung ist eine Bejahung). «Eli» ist inhaltlich-symbolisch identisch mit der Zahl Elf. Elf aber ist die Einheit (1), die erstmals sichtbar als Zweiheit (Polarität) in Erscheinung tritt. Elf ist die erste und damit ursprüngliche Zahl der Symmetrie. Sie ist eine Zweiheit, jedoch eine Zweiheit, die in all ihren Teilen aus der Einheit gestrickt ist und in diesen stets auf die Einheit und somit auf die allgegenwärtige Vollkommenheit hinweist. Das Geheimnis der Symmetrie ist ja doch, dass sie die Einheit trotz unausweichlich vorhandener Unterschiede präsentiert. Ein Zwilling ist dank seiner genetischen Anlage dem anderen extrem ähnlich, und dennoch besteht zwischen beiden ein Unterschied, der die Existenz von Individuen erst möglich macht.¹

«Eli» oder auch «Elija» galt im jüdischen Volksglauben als Nothelfer der Gerechten, vor allem als Beistand in der Todesstunde. Er ist der Bote der guten, der überraschenden Nachricht. Er stirbt nicht und kennt nicht den Geschmack des Todes. Symbolisch ist er der Repräsentant des Guten im vermeintlich Schlechten, alias der Garant für das Leben im Augenblick des Todes. Dass es die Zwei ist, die von den beiden Evangelisten ins richtige Licht gerückt werden soll, wird auch dadurch deutlich, dass Jesus nicht nur zweimal den Namen ruft. Er erhob auch «zweimal laut» seine Stimme (Mt 27:46 u. 50; Mk 15:34 u. 37).

Zusammenfassend müssen wir MATTHÄUS und MARKUS als die beiden Evangelisten bezeichnen, die das Geschehen von der Materie (4), d.h. vom Konkreten und Dinglichen her beschreiben. Sie verfügen wie alle Evangelisten über das Wissen um die alles einschließende Einheit, sind aber ihrem Archetyp entsprechend mehr als die anderen im Subjektiven zuhause und bringen das auf diese Art zum Ausdruck. Ihre Erklärungsebene ist die des Subjektes und der stets beschränkten, kausalen Zuordnung. Sie nennen nicht nur die originalen Worte von JESUS „Eli, Eli, lama asabtani?“. Sie fügen ihnen auch unmittelbar eine kausale Erklärung hinzu. Wir lesen in der Bibel: „Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Diese geradewegs folgende Erklärung kommt nicht etwa von einem späteren Übersetzer, wie man meinen könnte, sondern stammt von den Berichterstattern selbst, die damit die ihnen anhaftende Subjektivität und notwendige Kausalität hervorheben. Wer einen konkreten und damit subjektiven Standpunkt hat, hat auch zwangsläufig ein Gegenüber. Dieses gegenüber steht in einer direkten, kausalen Verbindung zur eigenen Existenz und ist unter anderem auch der Grund, weshalb man das Gefühl der Unvollkommenheit entwickeln kann. Das Gefühl der Unvollkommenheit, die Verlassenheit aus der Einheit, ist einerseits notwendig, um selbst in einer Existenz zu sein, ist aber andererseits auch gleichzeitig eine Aufforderung, das Gegenüber zu erkennen, um mit ihm zusammen eine noch größere Einheit bilden zu können. Dazu ist es unbedingt notwendig, nach dem Gegenüber zu fragen! Ohne das Fragen ist das Wachsen in ein Größeres hinein nicht möglich.

Die zwei ersten Evangelisten vertreten die konkreten Erdperspektive (Urpolarität 1-2). Ihr an die Polarität gebundener Blickwinkel ist ein beschränkter, ein halber. Doch aus dem Bewusstsein der Existenz der Trinität heraus kennen sie den Sinn der Polarität und erfüllen ihn. Deshalb fragen sie. Um zur Befruchtung der Gegensätze zu kommen, muss der erdgebundene Mensch nach seinem eigenen Wesen fragen. Das bedeutet zugleich, danach zu fragen, welcher Pol zu der angestrebten, höheren Ganzheit FEHLT. Und es bedeutet zugleich auch, danach zu fragen, was mir fehlt, dass ich das subjektive Gefühl habe, aus der Ganzheit zeitweilig ausgeschlossen zu sein. Wer das Wesen der Polarität kennt, muss konsequent fragen. Das Fragen ist entscheidend. So lässt beispielsweise Wolfram Eschenbach seinen Helden Parzival den kranken König fragen: „Was FEHLT Dir Oheim?“. Aus dem gleichen Grund sind die von MATTHÄUS und MARKUS übermittelten letzten Worte CHRISTI Fragen.

Die fragenden zwei Ersten können noch nicht die höheren Standpunkte einnehmen wie das später LUKAS (3) und JOHANNES (4) tun, die aufgrund ihrer höheren Dimensionen und der von ihnen überblickten Mehrdimensionalität umfassender handeln. Die Fragenden der „erdhaften Position 1 und 2“ leiden zwar, doch versinken sie nicht in ihrem Leid, denn sie hinterfragen es auf seine Notwendigkeit hin. Die von ihnen übermittelten letzten Worte JESU sind nicht die jammernden und flehenden Verzweiflungsschreie für die sie leicht gehalten werden. Das sagt uns auch unser inneres Empfinden, denn sie würden dem hohen Bewusstsein eines Gottessohnes widersprechen. Doch wird der anfängliche Leser solcher letzten Worte erst einmal in den Widerspruch hineingestürzt. Später begreift er die Worte aus dem Sachzusammenhang des Fragens heraus, in dem das WARUM im Vordergrund steht. Das vermeintliche Jammern ist in Wirklichkeit ein Flehen nach Erkenntnis und Ergänzung. MATTHÄUS und MARKUS erfüllen damit die Grundanforderungen der konkreten Welt (s. 4 = 22). Die von ihnen übermittelten letzten Worte sind deshalb vier Worte: „Eli, Eli, lama sabachtani?“ Ihnen folgt die kausale Erklärung der Übersetzung „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Eine solche, erklärende Übersetzung kommt bei den nachfolgenden Evangelisten nicht mehr vor. Sie kennen die wahren Zusammenhänge und haben sich schon über die Erdperspektive (4) erhoben.

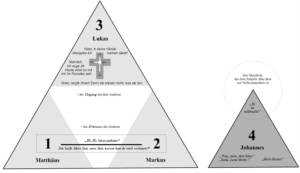

Abb. 1 Die vier Evangelisten im Spiegel der Ordnung der Dreiecke: MATTHÄUS und MARKUS begründen in ihrem Gegensatz und ihrer Einheit das Muster der Triade. LUKAS und JOHANNES entfalten es unter Einbezug der «Schrägheit des Daseins» im Gleichnis des pythagoreischen Dreiecks.

MATTHÄUS und MARKUS ist der Sinn der Polarität und ihrer Erscheinung, die Symmetrie gegenwärtig. Sie wissen, dass der rechte Blick auf sie die endgültige Verneinung wie den Tod überwindet. Die zwei Ersten erzählen von der Notwendigkeit rechten Differenzierens und sie erzählen von der Gefahr, sie durch eine falsche Blickrichtung und durch das Hinnehmen ungeeigneter Angebote aus dem Blick zu verlieren. Die von MATTHÄUS und MARKUS zitierten Wort JESU zeigen, dass der Erlöser um den rechten Geist ringt und dass dies nicht der profane Weingeist ist, der „abwärts wirkt“ (s) und in der Substanz verfängt. JESUS nimmt das durchaus wohlwollende Angebot seiner Mitmenschen nicht an, um nicht ein Gefangener der niederen Dimension zu werden. Hätte er den unangemessenen Weingeist aufgenommen, so hätte er die Suche um die es geht, zur Sucht herabgewürdigt. JESUS sucht den Geist, der erhebt (r). Doch ist die notwendige Differenzierung keine einfache, da der ungeeignete Geist ihn seinerseits in zwiespältigen Alternativen anspricht. Bei MATTHÄUS wird ihm auf dem Kreuzeweg Wein mit Galle (Mt 27,34) und bei MARKUS Wein mit Myrrhe (Mk 15, 23) gemischt angeboten. JESUS durchschaut den Dreh mit den falschen Alternativen und lehnt ab.

Im geometrischen Bild der Symmetrie besteht die Verführung darin, die Wahl zwischen dem einen oder dem anderen Teil zu treffen, ohne gewahr zu werden, dass die Wahrheit, das wahre «Eine» nicht in ihren zwei äußeren und substantiell greifbaren «Einzelheiten» zu finden ist, sondern im unsichtbaren Einen hinter den Formen.

MATTHÄUS und MARKUS problematisieren die Polarität und die Notwendigkeit der Differenzierung. Ihre Erzählungen lösen den Widerspruch fruchtbringend auf, indem sie vom Wesen der Zahl 11, der Zahl der Symmetrie erzählen.² Über ihr Wesen erfassen sie die über der Zwei stehende höhere und göttliche Dimension. Nicht zufällig ruft der gekreuzigte JESUS «Eli, Eli …» und auch nicht zufällig ruft er es zweimal, wie es die zwei Evangelisten berichten.

Abb. 2 Byzantinische Münze, die Jesus in zweifacher, symmetrischer Gestalt beim letzten Abendmahl zeigt.³

Die ersten zwei Evangelisten rücken die Zweiheit und Polarität ins rechte Licht. Dabei greifen sie notwendig auch auf ein Drittes und Höheres zurück. Das Gewicht ihrer Erzählungen ist jedoch der Gegensatz (2). Anders ist das bei LUKAS, dem dritten der Evangelisten. Ihm geht es um die Trinität direkt. Seine Texte gewichten die Dynamiken und Handlungen der Beteiligten. LUKAS setzt die in der Polarität liegende Unterscheidungsfähigkeit zielgerichtet ein und erwirkt eine sich fortentwickelnde Dynamik. LUKAS erzählt von den Akten, die das verbinden, was voneinander weit entfernt zu sein scheint. Er beschreibt die Fähigkeit und das besondere Bewusstsein für ein verantwortliches und ganzheitliches Handeln.

Die lukanische Erzählung baut auf den voran von MATTHÄUS und MARKUS erzählten Unterscheidungsfähigkeiten auf. Lukas ist der Dritte und demgemäß ein Handelnder. Es ist kein Zufall, dass bei ihm JESUS drei Kreuzesworte spricht, die drei Polaritäten alias drei Dimensionen umfassen.

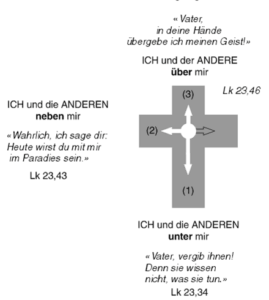

[1. ↓] Das erste Kreuzeswort (1) ist nach unten auf die Erd-Ebene (4) gerichtet (siehe Formel 1-4). Es betrifft die unter dem Kreuz stehenden Vollstrecker des Leids. JESUS steht über ihnen, doch verurteilt oder verflucht er seine Peiniger nicht. Würde er das tun, so würde er die Notwendigkeit seines Gegenpols nicht anerkennen. Er bezieht sie vielmehr in das große Ganze mit den Worten ein «Vater, vergib ihnen! Denn sie wissen nicht, was sie tun» (Lk 23,34). Damit erlöst JESUS als Erstes die Spannung zwischen ihm und jenen, welche aus niederen Gründen handeln.

[2. ←→] Die zweite Spannung, die sich auftut, ist die zu seinen zwei Mitgekreuzigten neben JESUS. Aus der körperlichen Perspektive ist JESUS den Übeltätern gleich. Alle drei erwartet der physische Tod. Nach der Die Differenzierung JESU zu seinen Peinigern ist die zu den Mitgekreuzigten eine zweite. Sie ist aber nicht nur von einfacher, zählender Art. Sie ist dem Wesen der Zwei entsprechend ausdrücklich von zweierlei Art. Dem einen Übeltäter antwortet der Gottessohn nicht. Er ignoriert ihn, weil dessen Bitte um ein Wunder nur von egoistischen Motiven geleitet ist und weder die große Kette des Seins würdigt, noch ein großes Ganzes (Gott) anstrebt. Dieser Vorgang des Unterscheidens ist ein Abwenden. JESUS hat es schon mehrmals demonstriert, so beispielsweise bei dem Versuch der Feststellung seiner Schuld, bei der er ebenso auf bestimmte Fragen einfach nicht geantwortet hat. Auch erfassen MATTHÄUS und MARKUS das Prinzip des Abwendens, indem sie schildern, wie JESUS den „bitteren Geist“ (Mt 27,34 / Mk 15, 23) ablehnt, der ihn auf dem Weg nach Golgatha in Form von mit Myrrhe bzw. Galle verunreinigten Weines angeboten wird. Auch hier wendet JESUS sich der falsche „Zuwendung“, die nicht vom Geist der Ganzheit getragen wird, ab.

Völlig anders verhält sich der Gottessohn gegenüber dem zweiten Mitgekreuzigten, dessen Gedanken vom Glauben an das größere Ganze getragen sind. Ihm wendet er sich zu und antwortet „Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43). Mit diesem zweiten Kreuzeswort umreißt der dritte Evangelist LUKAS das besondere, weil abstrahierende Wesen der Dreizahl. Es spielt keine Rolle, ob der Mitgekreuzigte aus der weltlichen Sicht heraus ein Übeltäter ist, wie die Schrift es berichtet oder der Gottessohn. Aus der erhöhten Sicht des LUKAS (3) gelten nicht mehr die weltlichen Kriterien von Gut und Böse, sondern das Prinzip der großen Kette des Seins. Entscheidend wirkt, ob der Betroffene sie anerkannt und bewusst antwortet, d.h. Verantwortung übernimmt.

[3. ↑] Die dritte, letzte und zusammenfassende Polarität ist die zur Einheit und Vollkommenheit hin, aus der heraus der Mensch geboren wurde. In der biblischen Sprache ist die Vollkommenheit die Gottheit. Wer die Gesetze von Einheit, Polarität und Drei-Einheit begriffen hat, der weiß um die prinzipielle Unsterblichkeit des Vollkommenen. Der Mensch befindet sich in der Polarität und hat durch seinen Weg der Erkenntnis Gewissheit über seine göttliche Herkunft erlangt. Er ist imstande die Polarität ihrerseits zu relativieren und unterstellt sie in seinem Bewusstsein konsequent wieder der alles einschließenden Einheit. Jener Gottesmensch weiß um seine Doppelnatur und um seinen Anteil an der Zweiheit und Einheit zugleich. Er erfüllt seine Aufgabe, indem er die hierarchische Ordnung offenbart. Dabei übereignet er seine durch die Polarität in die Erscheinung gekommene Körperlichkeit der Ganzheit. Dies tut er mit größter Hingabe und im eigenen Urteil. Das ist ihm möglich, weil die neuerlich errungene Ganzheit keinen Mangel hat, vor dem er sich fürchten muss. Im Vollzug seines Handelns nutzt er die ihm verliehene Polarität und adelt sie zugleich indem er sie endgültig an die Einheit bindet: „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!“ (Lk 23,46), ist der Ausdruck vollkommenen Handelns.

Abb. 3 Die Worte JESU am Kreuz nach LUKAS (3), dem verbindlich Handelnden (3) oder der Umgang mit dem Anderen

Abb. 4 Die vier kanonischen Evangelien dargestellt in der Flussform der Archetypen.

Der an der Ganzheit orientierte JOHANNES verbindet das für MATTHÄUS und MARKUS typische subjektive Empfinden mit dem verbindenden und verbindlichen Handeln von dem LUKAS erzählt. Insofern ist JOHANNES nicht nur ein Vierter, sondern auch ein funktionell Dritter, denn er verbindet die zwei Dimensionen und Sichtweisen. MATTHÄUS und MARKUS wirken trotz Differenzen als Einheit, denn sie berichten als einzige Ausnahme vom gleichen Kreuzeswort («Eli, Eli … …»). LUKAS steht ihnen polar gegenüber und JOHANNES verbindet die scheinbaren Gegenpole zu einem Ganzen. Die Logik ist eine triadische, die über die dreifachen Kreuzesworte von LUKAS wie auch JOHANNES Ausdruck findet:

„Frau, siehe, dein Sohn!“ (Joh 19,26) „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,27)

„Mich dürstet!“ (Joh 19,28)

„Es ist vollbracht!“ (Joh 19,30)

Das erste von Johannes übermittelte Kreuzeswort ist zweiteilig (Joh 19,26 und 19,27). Es ist polar, so wie auch die konkrete Welt in der sich der handelnde Mensch befindet, eine polare ist. Wer aus einer konkreten, d.h. polaren (2) Existenz heraus eine Entscheidung trifft und damit eine Abgrenzung (2) vornimmt, der bringt eine «zweifache Zweiheit« (22), also eine Vierheit hervor. JOHANNES hat den Anspruch, die an sich vollkommene Vier nun auch bewusst zu erstellen. Da seine Entscheidung auf polare Weise, d.h. in zwei Richtungen wirkt, muss er auch beide Pole zu einem Ganzen werden lassen. Davon erzählen die von ihm übermittelten Kreuzesworte.

JESUS verlässt die Welt aus eigenem Entschluss. Für die Mutter, die ihren geliebten Sohn verliert, ist das ein unermessliches Leid. Die Entscheidung zieht ein zweites menschliches Leid nach, denn mit seinem Weggehen entzieht JESUS seinem Lieblingsjünger JOHANNES auch den (geistigen) Vater, was ebenfalls schwer wiegt. Der um das Gesetz wissende Gottessohn muss aber trotz des von ihm zweifach ausgelösten Leids den Weg der Erfüllung des Gesetzes gehen. Das tut er aber fürsorglich und schonend. Er tut es achtsam. Er manifestiert in der zurückgelassenen Welt eine neue fruchtbare Verbindung, in dem er die legitimen Bedürfnisse der Zurückgelassenen nach den gegebenen Möglichkeiten befriedigt. Sich an die leidende Mutter wendend sagt er „Frau, siehe, dein Sohn!“ und ordnet ihr einen neuen, nämlich seinen (geistigen) Sohn zu. Im Gegenzug – als polare Ergänzung – wendet er sich an seinen Lieblingsjünger JOHANNES und sagt „Siehe, deine Mutter!“. Der den Vater verlierende Sohn bekommt von CHRISTUS eine neue Bezugsperson zugeordnet, die Mutter. Der Vorgang umfasst mehrere Dimensionen. JESUS wechselt seine Dimensionen vom Subjekt JESUS zum Erlöser, dem CHRISTUS. Das führt auch auf der Erde zu einem Wechsel der Erlebnisebenen. Auch auf der zurückbleibenden Erde findet eine Fortentwicklung statt, die den zurückbleibenden Subjekten das hinterlässt, was ihnen fehlt. Der Sohn JOHANNES bekommt mit dem Wechsel vom „Vater“ (JESUS = 1) zur Mutter (MARIA = 4) das Urgeheimnis in die Hände, das im Erkennen des Gesetzes 1-4 besteht und die Namensgleichheit des Lieblingsjüngers mit dem des Evangelisten erfasst darüber hinaus eine letzte und höchste Identität von Objekt und Subjekt. Die Mutter bekommt einen Sohn der nächsten Generation geschenkt, faktisch den Sohn ihres Sohnes. Damit erfährt sie das gleiche Geheimnis auf andere Weise. Sie erlebt, dass das auf der Erde zwingende Sterben im Dienst der Neugeburt steht. Sie erfährt somit die Wirkung des in diesem Gesetz verankerte Additionsgesetzes, das ein endgültiges Sterben nicht zulässt, sondern stets neue Qualitäten hervorbringt.

JESUS CHRISTUS begeht und erfüllt in diesem ersten Kreuzeswort eine zweifach doppelte Handlung. Sie schließt seine weltliche Herkunft (MARIA) und seine weltliche Zukunft (Lieblingsjünger JOHANNES) ein und ebnet verantwortungsvoll den Weg des Bewusstseinsfortschritts. Jene Handlung beruht auf dem vom Subjekt ausgehenden Erkennen und Unterscheiden, so wie es von den zwei Evangelisten MATTHÄUS und MARKUS grundgelegt wird. Hand in Hand damit geht das konkrete verbindliche Handeln, so wie es vom dritten Evangelisten LUKAS vorgeführt wird. Es verbindet die Leidenden und führt zur fruchtbaren Entspannung. Im 4. Evangelium, dem des JOHANNES verbinden sich die vorher ins Bild gesetzten Weisheiten von MATTHÄUS und MARKUS einerseits und die des Lukas andererseits.

Das zweite Johanneswort „Mich dürstet!“, greift nicht weniger beide Qualitäten der Vorangehenden auf. Es klingt für unsere Ohren zuerst eigenartig, wenn der Gottessohn von einem so menschlichen Bedürfnis wie Durst spricht; ist doch Durst etwas unmittelbar dem Subjekt Entspringendes. Genau das Subjektive aber ist wichtig, geht doch aus ihm das Streben und sein Handeln hervor. Nur das Subjekt vermag nach der Beschreibung von MATTHÄUS und MARKUS zu erkennen und zu unterscheiden. Es unterscheidet, welcher Geist der Weiterentwicklung und somit der Ganzheit dient bzw. welcher ihm entgegengerichtet ist (s.o. der „bittere Geist“). Im Falle „Mich dürstet!“ bekommt der körperlich dahinscheidende JESUS einen Schwamm mit Essig gereicht. Der Essig ist kein bitterer, mit Hass verunreinigter Geist (Wein), sondern der weitergegorene, nämlich ausgegorene, reife Wein. Aus Wein wird im natürlichen Lauf der Entwicklung Essig (beachte auch, dass Essig der „gegenpolare Geist“ ist, das Andere, das notwendig ist, um wieder-/neugeboren zu werden). Dieses höhere Produkt nimmt JESUS an. In ihm liegt die Metapher der Höherentwicklung, wie sie auch schon im ersten Johanneswort zum Ausdruck kommt (s. Additionsgesetz). Der Geschmack ist hier nicht das Wichtige. Der Geschmack hinkt der Entwicklung noch etwas hinterher. So wie Maria mit einem für sie noch ungewohnten Geschmack ihren neuen Sohn JOHANNES annimmt, so nimmt auch JOHANNES mit einem für ihn noch ungewohnten Geschmack sein neues Vorbild und Elternteil MARIA an. Nicht anders ergeht es JESUS. Auch für ihn ist der neue Geist ein noch ungewohnter Geschmack. Doch er nimmt ihn an, weil er ein reiner Geist ist.

In diesem Bewusstsein spricht der CHRISTUS das dritte und letzte Kreuzeswort «Es ist vollbracht!». Als ein Drittes hat es die Bedeutung von Dynamik und Handlung (3). Da es JOHANNES der vierte Evangelist sprechen lässt, ist es ein Viertes und somit manifestierendes Wort. Um diese Verbindung von Geist (3) und Substanz (5) geht es beim Entstehen des Bewusstseins. Um dieses »Vollbringen« noch einmal in seiner vollen Bedeutung hervortreten zu lassen, erinnern wir uns an die im ersten Satz des Johannesevangeliums vorangestellte Trinität [Joh 1,1]. Es geht darum die Zweiheit in die Trinität zu überführen. Das wird ein zusätzliches Mal deutlich – und schließt den Kreis -, wenn wir die Zahlenfolge des Verbs («Tätigkeitswort», = 3), «vollbringen» aus der hebräischen Sprache heraus beleuchten. Es wird durch drei Zahlenwerte dargestellt und lautet 10-20-30. Diese Zahlenfolge bedeutet in der Übersetzung «vollenden», «aufhören», «(be)siegen können», «überlegen sein», «fähig sein«. Es hat aber auch die Bedeutung von «ertragen». Das ergibt sich notwendig aus der insgesamt beschriebenen Logik. In jedem Fall steht es für eine Entwicklungskette im Dienst eines Dimensionszuwachses.⁴

An diesem Punkt angelangt, fällt im Vergleich der Johannesworte zu den Lukasworten eine Besonderheit auf, welche die Wertigkeit des Subjektes betrifft, also JESUS alias CHRISTUS selbst. Bei LUKAS findet JESUS durch sein Handeln als Subjekt seinen Platz im Gesamtgefüge zwischen Himmel und Erde. Sein Ich definiert sich nicht nur zu den Menschen, sondern auch zu Gott. JESUS übergibt sich bei LUKAS als Subjekt der Gottheit. Auch bei JOHANNES handelt JESUS als Subjekt, doch unterscheidet sich das graduell vom lukanischen Subjekt JESUS. Bei JOHANNES definiert JESUS seinen Platz nicht mehr. Jetzt nimmt er ihn selbstverständlich ein! Die johanneischen Kreuzesworte sind von einer Selbstverständlichkeit des Subjekts geprägt, wie sie bei den lukanischen in diesem Ausmaß noch nicht vorhanden sind. Bei JOHANNES definiert sich das Selbst nicht mehr, sondern IST einfach und handelt als solches. Der vierte Evangelist ist eine Manifestation – eine Bestimmtheit. Während das dritte Kreuzeswort bei LUKAS noch „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!“ ist, spricht JESUS bei JOHANNES einfach „Es ist vollbracht!“ Hier ist nicht mehr die Rede von einem „Gott über dem Kreuz“. Hier IST das Subjekt die Gottheit selbst.

Das ist die gewichtigste Aussage, über die eine Heilige Schrift verfügen kann. Denn hier ist es die Gottheit selbst, um die sich alles handelt. Und noch mehr: Es ist die Gottheit selbst die über das Subjekt und schließlich im Subjekt handelt. Das Subjekt hat augenblicklich einen anderen Wert.

Besonders deutlich wird der Wechsel von JESUS zum CHRISTUS in dem Augenblick als JESUS die Mutter und den Sohn einander zugeordnet und das erste Kreuzeswort gesprochen hat. JESUS hat Realitäten erschaffen und «… wusste, dass alles schon vollbracht war …» (Joh 19:28). Ab jetzt handelte es sich bei dem Subjekt JESUS um den vollkommenen CHRISTUS. Seine Subjektivität erscheint in einem anderen Licht. Ihr Bedürfnis ist kein profanes mehr. Das anschließende «Mich dürstet!» ist Ausdruck des unentwegt vorhandenen Mangels, der stets eine fruchtbare und erfüllende Wirkung zeitigt.

Der hier beschriebene Fortgang der Entwicklung vollzieht sich nach dem fraktalen Muster der «Flussform der Zahlen», in dem die Symmetrie und die Asymmetrie gemeinsam ein größeres Ganzes hervorbringen. Betrachtet man die vier kanonischen Evangelien unter ihrem Muster, so finden wir in den Erzählungen von MATTÄUS und MARKUS eine Vorherrschaft der Symmetrie. Bei LUKAS und JOHANNES hingegen treten auch die Asymmetrie zunehmend in den Vordergrund. Mit dem zweiten von JESUS gesprochenen Kreuzeswort ergreift schließlich die Asymmetrie das Dasein, in der nach wie vor auch die Symmetrie mitwirkt. Das mit dem ersten Kreuzeswort hervortretende neue und bewusst manifestierende Subjekt ist im eigentlichen Wortsinn ein Individuum, ein Ungeteiltes. Mit ihm erscheint das Höchste und Einmalige. Insofern kann man – im Bild von Symmetrie und Asymmetrie bleibend – davon sprechen, dass der Leser des vierten Evangeliums den Einbruch der Asymmetrie in die Welt der Symmetrien erlebt. Er stellt fest, dass die Welt des Konkreten vor allem auch eine asymmetrische ist.

JOHANNES der vierte Evangelist manifestiert etwas und das Subjekt ist das Bestimmende. Die Außenwelt ist nichts mehr, was das Subjekt lenkt, leitet oder gar gegen seinen Willen zwingt. Die Außenwelt ist vielmehr eine Schöpfung der Subjekte und hat keinen selbständigen – wie wir heute sagen würden, objektiven Wert – sondern tritt fast völlig zurück. Das Johannesevangelium spricht nicht mehr von einem Jenseits oder einem Heiligtum jenseits des Subjekts. Es gibt keinen Vorhang mehr, hinter dem ein Allerheiligstes liegt und nach dem man sich sehnen könnte. Es gibt nicht einmal mehr Zeit und Stunde, die das freie Subjekt beeinflussen oder irgendwie zwingen könnten. Das erklärt, eine sonst kaum verstandene Eigenartigkeit des Johannesevangeliums: Im Gegensatz zu MATTHÄUS, MARKUS und LUKAS werden weder Stundenangaben gemacht, noch wird der sogenannte Vorhang erwähnt, der in der Todesstunde bei den drei vorangehenden Evangelisten zerreißt (siehe Aufsatz Der Vorhang zum Allerheiligsten).

Abb. 4 Die vier kanonischen Evangelien dargestellt in der Flussform der Archetypen.

Der an der Ganzheit orientierte JOHANNES verbindet das für MATTHÄUS und MARKUS typische subjektive Empfinden mit dem verbindenden und verbindlichen Handeln von dem LUKAS erzählt. Insofern ist JOHANNES nicht nur ein Vierter, sondern auch ein funktionell Dritter, denn er verbindet die zwei Dimensionen und Sichtweisen. MATTHÄUS und MARKUS wirken trotz Differenzen als Einheit, denn sie berichten als einzige Ausnahme vom gleichen Kreuzeswort («Eli, Eli … …»). LUKAS steht ihnen polar gegenüber und JOHANNES verbindet die scheinbaren Gegenpole zu einem Ganzen. Die Logik ist eine triadische, die über die dreifachen Kreuzesworte von LUKAS wie auch JOHANNES Ausdruck findet:

„Frau, siehe, dein Sohn!“ (Joh 19,26) „Siehe, deine Mutter!“ (Joh 19,27)

„Mich dürstet!“ (Joh 19,28)

„Es ist vollbracht!“ (Joh 19,30)

Das erste von Johannes übermittelte Kreuzeswort ist zweiteilig (Joh 19,26 und 19,27). Es ist polar, so wie auch die konkrete Welt in der sich der handelnde Mensch befindet, eine polare ist. Wer aus einer konkreten, d.h. polaren (2) Existenz heraus eine Entscheidung trifft und damit eine Abgrenzung (2) vornimmt, der bringt eine «zweifache Zweiheit« (22), also eine Vierheit hervor. JOHANNES hat den Anspruch, die an sich vollkommene Vier nun auch bewusst zu erstellen. Da seine Entscheidung auf polare Weise, d.h. in zwei Richtungen wirkt, muss er auch beide Pole zu einem Ganzen werden lassen. Davon erzählen die von ihm übermittelten Kreuzesworte.

JESUS verlässt die Welt aus eigenem Entschluss. Für die Mutter, die ihren geliebten Sohn verliert, ist das ein unermessliches Leid. Die Entscheidung zieht ein zweites menschliches Leid nach, denn mit seinem Weggehen entzieht JESUS seinem Lieblingsjünger JOHANNES auch den (geistigen) Vater, was ebenfalls schwer wiegt. Der um das Gesetz wissende Gottessohn muss aber trotz des von ihm zweifach ausgelösten Leids den Weg der Erfüllung des Gesetzes gehen. Das tut er aber fürsorglich und schonend. Er tut es achtsam. Er manifestiert in der zurückgelassenen Welt eine neue fruchtbare Verbindung, in dem er die legitimen Bedürfnisse der Zurückgelassenen nach den gegebenen Möglichkeiten befriedigt. Sich an die leidende Mutter wendend sagt er „Frau, siehe, dein Sohn!“ und ordnet ihr einen neuen, nämlich seinen (geistigen) Sohn zu. Im Gegenzug – als polare Ergänzung – wendet er sich an seinen Lieblingsjünger JOHANNES und sagt „Siehe, deine Mutter!“. Der den Vater verlierende Sohn bekommt von CHRISTUS eine neue Bezugsperson zugeordnet, die Mutter. Der Vorgang umfasst mehrere Dimensionen. JESUS wechselt seine Dimensionen vom Subjekt JESUS zum Erlöser, dem CHRISTUS. Das führt auch auf der Erde zu einem Wechsel der Erlebnisebenen. Auch auf der zurückbleibenden Erde findet eine Fortentwicklung statt, die den zurückbleibenden Subjekten das hinterlässt, was ihnen fehlt. Der Sohn JOHANNES bekommt mit dem Wechsel vom „Vater“ (JESUS = 1) zur Mutter (MARIA = 4) das Urgeheimnis in die Hände, das im Erkennen des Gesetzes 1-4 besteht und die Namensgleichheit des Lieblingsjüngers mit dem des Evangelisten erfasst darüber hinaus eine letzte und höchste Identität von Objekt und Subjekt. Die Mutter bekommt einen Sohn der nächsten Generation geschenkt, faktisch den Sohn ihres Sohnes. Damit erfährt sie das gleiche Geheimnis auf andere Weise. Sie erlebt, dass das auf der Erde zwingende Sterben im Dienst der Neugeburt steht. Sie erfährt somit die Wirkung des in diesem Gesetz verankerte Additionsgesetzes, das ein endgültiges Sterben nicht zulässt, sondern stets neue Qualitäten hervorbringt.

JESUS CHRISTUS begeht und erfüllt in diesem ersten Kreuzeswort eine zweifach doppelte Handlung. Sie schließt seine weltliche Herkunft (MARIA) und seine weltliche Zukunft (Lieblingsjünger JOHANNES) ein und ebnet verantwortungsvoll den Weg des Bewusstseinsfortschritts. Jene Handlung beruht auf dem vom Subjekt ausgehenden Erkennen und Unterscheiden, so wie es von den zwei Evangelisten MATTHÄUS und MARKUS grundgelegt wird. Hand in Hand damit geht das konkrete verbindliche Handeln, so wie es vom dritten Evangelisten LUKAS vorgeführt wird. Es verbindet die Leidenden und führt zur fruchtbaren Entspannung. Im 4. Evangelium, dem des JOHANNES verbinden sich die vorher ins Bild gesetzten Weisheiten von MATTHÄUS und MARKUS einerseits und die des Lukas andererseits.

Das zweite Johanneswort „Mich dürstet!“, greift nicht weniger beide Qualitäten der Vorangehenden auf. Es klingt für unsere Ohren zuerst eigenartig, wenn der Gottessohn von einem so menschlichen Bedürfnis wie Durst spricht; ist doch Durst etwas unmittelbar dem Subjekt Entspringendes. Genau das Subjektive aber ist wichtig, geht doch aus ihm das Streben und sein Handeln hervor. Nur das Subjekt vermag nach der Beschreibung von MATTHÄUS und MARKUS zu erkennen und zu unterscheiden. Es unterscheidet, welcher Geist der Weiterentwicklung und somit der Ganzheit dient bzw. welcher ihm entgegengerichtet ist (s.o. der „bittere Geist“). Im Falle „Mich dürstet!“ bekommt der körperlich dahinscheidende JESUS einen Schwamm mit Essig gereicht. Der Essig ist kein bitterer, mit Hass verunreinigter Geist (Wein), sondern der weitergegorene, nämlich ausgegorene, reife Wein. Aus Wein wird im natürlichen Lauf der Entwicklung Essig (beachte auch, dass Essig der „gegenpolare Geist“ ist, das Andere, das notwendig ist, um wieder-/neugeboren zu werden). Dieses höhere Produkt nimmt JESUS an. In ihm liegt die Metapher der Höherentwicklung, wie sie auch schon im ersten Johanneswort zum Ausdruck kommt (s. Additionsgesetz). Der Geschmack ist hier nicht das Wichtige. Der Geschmack hinkt der Entwicklung noch etwas hinterher. So wie Maria mit einem für sie noch ungewohnten Geschmack ihren neuen Sohn JOHANNES annimmt, so nimmt auch JOHANNES mit einem für ihn noch ungewohnten Geschmack sein neues Vorbild und Elternteil MARIA an. Nicht anders ergeht es JESUS. Auch für ihn ist der neue Geist ein noch ungewohnter Geschmack. Doch er nimmt ihn an, weil er ein reiner Geist ist.

In diesem Bewusstsein spricht der CHRISTUS das dritte und letzte Kreuzeswort «Es ist vollbracht!». Als ein Drittes hat es die Bedeutung von Dynamik und Handlung (3). Da es JOHANNES der vierte Evangelist sprechen lässt, ist es ein Viertes und somit manifestierendes Wort. Um diese Verbindung von Geist (3) und Substanz (5) geht es beim Entstehen des Bewusstseins. Um dieses »Vollbringen« noch einmal in seiner vollen Bedeutung hervortreten zu lassen, erinnern wir uns an die im ersten Satz des Johannesevangeliums vorangestellte Trinität [Joh 1,1]. Es geht darum die Zweiheit in die Trinität zu überführen. Das wird ein zusätzliches Mal deutlich – und schließt den Kreis -, wenn wir die Zahlenfolge des Verbs («Tätigkeitswort», = 3), «vollbringen» aus der hebräischen Sprache heraus beleuchten. Es wird durch drei Zahlenwerte dargestellt und lautet 10-20-30. Diese Zahlenfolge bedeutet in der Übersetzung «vollenden», «aufhören», «(be)siegen können», «überlegen sein», «fähig sein«. Es hat aber auch die Bedeutung von «ertragen». Das ergibt sich notwendig aus der insgesamt beschriebenen Logik. In jedem Fall steht es für eine Entwicklungskette im Dienst eines Dimensionszuwachses.⁴

An diesem Punkt angelangt, fällt im Vergleich der Johannesworte zu den Lukasworten eine Besonderheit auf, welche die Wertigkeit des Subjektes betrifft, also JESUS alias CHRISTUS selbst. Bei LUKAS findet JESUS durch sein Handeln als Subjekt seinen Platz im Gesamtgefüge zwischen Himmel und Erde. Sein Ich definiert sich nicht nur zu den Menschen, sondern auch zu Gott. JESUS übergibt sich bei LUKAS als Subjekt der Gottheit. Auch bei JOHANNES handelt JESUS als Subjekt, doch unterscheidet sich das graduell vom lukanischen Subjekt JESUS. Bei JOHANNES definiert JESUS seinen Platz nicht mehr. Jetzt nimmt er ihn selbstverständlich ein! Die johanneischen Kreuzesworte sind von einer Selbstverständlichkeit des Subjekts geprägt, wie sie bei den lukanischen in diesem Ausmaß noch nicht vorhanden sind. Bei JOHANNES definiert sich das Selbst nicht mehr, sondern IST einfach und handelt als solches. Der vierte Evangelist ist eine Manifestation – eine Bestimmtheit. Während das dritte Kreuzeswort bei LUKAS noch „Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist!“ ist, spricht JESUS bei JOHANNES einfach „Es ist vollbracht!“ Hier ist nicht mehr die Rede von einem „Gott über dem Kreuz“. Hier IST das Subjekt die Gottheit selbst.

Das ist die gewichtigste Aussage, über die eine Heilige Schrift verfügen kann. Denn hier ist es die Gottheit selbst, um die sich alles handelt. Und noch mehr: Es ist die Gottheit selbst die über das Subjekt und schließlich im Subjekt handelt. Das Subjekt hat augenblicklich einen anderen Wert.

Besonders deutlich wird der Wechsel von JESUS zum CHRISTUS in dem Augenblick als JESUS die Mutter und den Sohn einander zugeordnet und das erste Kreuzeswort gesprochen hat. JESUS hat Realitäten erschaffen und «… wusste, dass alles schon vollbracht war …» (Joh 19:28). Ab jetzt handelte es sich bei dem Subjekt JESUS um den vollkommenen CHRISTUS. Seine Subjektivität erscheint in einem anderen Licht. Ihr Bedürfnis ist kein profanes mehr. Das anschließende «Mich dürstet!» ist Ausdruck des unentwegt vorhandenen Mangels, der stets eine fruchtbare und erfüllende Wirkung zeitigt.

Der hier beschriebene Fortgang der Entwicklung vollzieht sich nach dem fraktalen Muster der «Flussform der Zahlen», in dem die Symmetrie und die Asymmetrie gemeinsam ein größeres Ganzes hervorbringen. Betrachtet man die vier kanonischen Evangelien unter ihrem Muster, so finden wir in den Erzählungen von MATTÄUS und MARKUS eine Vorherrschaft der Symmetrie. Bei LUKAS und JOHANNES hingegen treten auch die Asymmetrie zunehmend in den Vordergrund. Mit dem zweiten von JESUS gesprochenen Kreuzeswort ergreift schließlich die Asymmetrie das Dasein, in der nach wie vor auch die Symmetrie mitwirkt. Das mit dem ersten Kreuzeswort hervortretende neue und bewusst manifestierende Subjekt ist im eigentlichen Wortsinn ein Individuum, ein Ungeteiltes. Mit ihm erscheint das Höchste und Einmalige. Insofern kann man – im Bild von Symmetrie und Asymmetrie bleibend – davon sprechen, dass der Leser des vierten Evangeliums den Einbruch der Asymmetrie in die Welt der Symmetrien erlebt. Er stellt fest, dass die Welt des Konkreten vor allem auch eine asymmetrische ist.

JOHANNES der vierte Evangelist manifestiert etwas und das Subjekt ist das Bestimmende. Die Außenwelt ist nichts mehr, was das Subjekt lenkt, leitet oder gar gegen seinen Willen zwingt. Die Außenwelt ist vielmehr eine Schöpfung der Subjekte und hat keinen selbständigen – wie wir heute sagen würden, objektiven Wert – sondern tritt fast völlig zurück. Das Johannesevangelium spricht nicht mehr von einem Jenseits oder einem Heiligtum jenseits des Subjekts. Es gibt keinen Vorhang mehr, hinter dem ein Allerheiligstes liegt und nach dem man sich sehnen könnte. Es gibt nicht einmal mehr Zeit und Stunde, die das freie Subjekt beeinflussen oder irgendwie zwingen könnten. Das erklärt, eine sonst kaum verstandene Eigenartigkeit des Johannesevangeliums: Im Gegensatz zu MATTHÄUS, MARKUS und LUKAS werden weder Stundenangaben gemacht, noch wird der sogenannte Vorhang erwähnt, der in der Todesstunde bei den drei vorangehenden Evangelisten zerreißt (siehe Aufsatz Der Vorhang zum Allerheiligsten).

Siehe auch die Aufsätze:

- Die letzten Worte Christi am Kreuz und ihre Botschaften

- Die Zahl Sechs und das «Sterben» von Jesus

- Die letzten Worte Jesu am Kreuz nach Matthäus und Markus

- Das «Sterben» von Jesus am Kreuz im «rechten Geist». Die Bedeutung von Wein, Galle, Myrrhe, Essig, Schwamm, Rohr und Vorhang

- Die «Frauen und das Kreuz» im Licht der vier Evangelien

- Der Vorhang zum Allerheiligsten

Fußnoten

¹ Näheres erzählt die an anderer Stelle beschriebene Zahl Elf. Hier sollen Beispiele ausreichen, um zu zeigen, dass die Welt des Konkreten nicht nur symmetrisch, sondern immer auch ein Stückweit asymmetrisch ist: Autos fahren auf einer Seite, hierzulande rechts. Rechtshänder sind in der Überzahl. Das Herz schlägt bei den meisten Menschen links. Spiegel vertauschen rechts und links, nicht aber oben und unten. Auch die Biologie und die Atomphysik bestätigen die Asymmetrie in der Natur. Beispielsweise sind fast all unsere Proteine linksdrehend.

Asymmetrie ist eine notwendige Konsequenz der Schöpfung. Ohne sie und ohne das eine oder andere kleine Ungleichgewicht könnte Leben gar nicht existieren.

² Die jüdische Symbolik und die Zahl 11:

Jedem der 22 hebräischen Buchstaben ist sowohl ein Zahlenwert als auch ein Sinnbild zugeordnet. Somit kann man sein Wesen ganzheitlich erfassen. Der 11. Buchstabe ist das Kaph (ך כ). Er hat den Zahlenwert 20 und ihm entspricht das Sinnbild der offenen, empfangenden Hand.

11 = = Zahlenwert 20

Die offene Hand symbolisiert das Entgegennehmen des jeweils notwendigen Gegenparts. Nur wenn man ihn empfängt, kann die in der Zweiheit verborgene Symmetrie auch wirksam werden und die höhere Ganzheit sichtbar machen. Die Erkenntnis stellt den vorübergehend in Misskredit geratene Ruf der Polarität wieder her und erweckt sie auf höherer Ebene neu. Das erzählt der Zahlenwert 20, der dem 11ten Buchstaben und somit der 11 zugeordnet ist.

³ Abbildung entnommen aus Frank Close: Luzifers Vermächtnis. Eine physikalische Schöpfungsgeschichte, C.H. Beck, München 2002.

⁴ Siehe auch die Zahlenfolge 1-2-30, mit der Bedeutung von «Gewissheit», oder die Zahlenfolge 1-5-2, mit der Bedeutung von «Liebe».

Die «Frauen und das Kreuz» im Licht der vier Evangelien von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frauen und ihre Aufzählungen Das Wesen der Frau erwächst

Das Bewusstsein über den Lauf der Sonne und die «Questenfeste» von Michael Stelzner Der Mensch (5) schaut auf die Natur (4) mit ihren sich stets

Emanation und Emergenz, das Janusgesicht des Bruchs (☞ ☞ ☞ 1→2 und 2→1) Emanation bedeutet das „Ausfließen“, das „Sich-Verströmen“ eines ersten Göttlichen. Emanation begründet