Vom Wesen der Zahl

Vom Wesen der Zahloder von der heiligen «Ordnung der Neun» zum Dezimalsystem von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frage nach dem Zahlensystem ist eine Frage

… zwischen den Dimensionen, den Jahren und den Kalenderordnungen

Wir sind ausgespannt zwischen den Polen, zwischen Himmel und Erde, oben und unten, rechts und links, vorn und hinten, gestern und morgen, Ganzheit und Gespaltenheit, gut und böse. Kurzum: Es ist der Zustand des Dazwischen-Seins, der offenbar unsere Existenz ausmacht und von dessen Bewältigung unsere Bewusstseinsentwicklung abhängt – aber auch getragen wird.

Dieses „Dazwischen-Sein“ hat viele Gesichter, ist aber dennoch Ausdruck einer grundsätzlichen Polarität aus der heraus die Vielheit erscheint. Aus archetypischer Sicht handelt es sich um den nicht weiter reduzierbaren Gegensatz von „Ganzheit und Gespaltenheit“, für den die Zahlensymbole „1 und 2“ stehen. Bevor wir uns ihm zuwenden, wollen wir die Zustände des „Dazwischen-Seins“ zunächst aus naturwissenschaftlicher Sicht beleuchten.

Wir leben in Raum und Zeit, den zwei Grundgrößen unserer Existenz. Beide Parameter bilden zueinander eine Polarität. Die Ordnungsstruktur von Raum und Zeit erfassen wir mit Hilfe der Zahlenstruktur. Das Gemeinsame von Raum, Zeit und der Zahlenstruktur ist das Entstehen einer ersten, grundsätzlichen Ausdehnung. Die Größen Raum und Zeit sowie die sie verbindende Zahlenstruktur bringen das Phänomen der Dehnung hervor. Sobald die Spannung von Nähe und Ferne entsteht, entsteht notwendig das Dazwischen. Was „zwischen den Polen“ geschieht, ist Fluss. Dieser erfolgt wiederum gemäß der Ordnung der Zahlen. Immer sind es die Zahlen, welche alles miteinander verbinden. Über sie erfahren wir die Welt. Das ist Grund genug, uns die Größen Raum und Zeit einmal aus der Perspektive der messenden Zahlen anzuschauen.

Das, was wir mit großer Selbstverständlichkeit Substanz nennen und womit wir alle Existenzen und somit auch unsere eigene so sehr identifizieren, ist in Wirklichkeit nur ein verschwindender Bruchteil von dem, was tatsächlich existiert. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich unsere Existenz als mehr, als nur als Substanz, Physis und Physik. Auch wenn uns das mitunter klar zu sein scheint, so sollen die nachfolgenden Betrachtungen die dahinterstehenden Dimensionen noch einmal verdeutlichen.

Alle Körper, auch unser eigener, bestehen aus den Atomen. Deren Materie und Masse beschränken sich im Wesentlichen auf den Atomkern. Der Abstand der Atome untereinander wird aber durch das aufgespannt, was wir mit dem Elektronenfeld bezeichnen und das den Löwenanteil des Raumes erfüllt. Würden wir uns einmal den Atomkern in der Größe eines Kirschkernes vorstellen, dann würde das ihn umgebende Elektronenfeld die Größe eines Fußballfeldes einnehmen. Solche Vorstellung macht deutlich, dass der Raum, den wir erfüllen im Wesentlichen nicht von Materie und Masse geprägt wird, sondern mehr von dem, das wir herkömmlich als Nichts bezeichnen.

Einen ähnlich bestürzenden Eindruck erhalten wir, wenn wir uns anstatt dem Kleinen, dem Mikrokosmos der Atome, dem Makrokosmos, dem kosmischen Raum zuwenden. Ein Blick in den nächtlichen Sternenhimmel lässt uns vor der schier unvorstellbaren, offensichtlichen Leere und Weite des Kosmos erschrecken. Unser messender Verstand wird von diesen Dimensionen einfach überfordert. In dem Augenblick, in dem unser messender Verstand schweigt, erahnen wir die Übermächtigkeit eines Ganzen, einer Einheit und Vollkommenheit. Doch gefangen im Prinzip der Polaritäten können wir die alles einschließende Einheit nicht gänzlich erfassen.

Was wir hingegen können und müssen, ist, uns den Polaritäten zuzuwenden. Diesen Weg beschreitet u.a. die moderne Kosmologie. Sie versucht, das Greifbare und scheinbar Dingliche zu erfassen und zu messen, indem sie die so genannte Gesamtdichte aller Materie und Energie im Kosmos ermittelt. Trotz der darin enthaltenen, gewaltigen Einschränkung stürzen uns die Messergebnisse wiederum in die Kleinheit.

Gerade einmal 5% der Gesamtdichte aller Materie und Energie im Universum bestehen aus der Art Materie, welche uns durch ihre physische Form bekannt ist und welche den Gesetzen der Physik gehorcht. Der „Rest“ ist uns weitgehend unbekannt. Er besteht aus naturwissenschaftlicher Sicht aus 22% dunkler Materie und 73% dunkler Energie, zwei existenzielle Erscheinungen, welche uns bis vor kurzem nicht einmal bekannt waren. Heute wissen wir zwar von ihrer Existenz, sie erscheint uns aber vor unserem materiellen Blick völlig suspekt. Die dunkle Materie und die dunkle Energie existieren, weil sie wirken und wir ihre Wirkungen messen können. Sie wirken auf die physikalischen Parameter Raum und Zeit, sind von diesen aus aber nicht wirklich dinghaft zu machen. So scheinen sie „über oder außerhalb“ von Raum und Zeit zu existieren, den beiden Grundgrößen unserer Physik. Im Grunde können wir trotz der vorausgesetzten, gewaltigen Einschränkung nur über 5% des Kosmos physikalische Aussagen machen. Vom „Rest“ wissen wir so gut wie nichts – außer, dass er in unsere physische Welt hineinwirkt.

Positives erfahren wir allerdings, wenn wir uns als messende Subjekte zu dem Gemessenen selbst in Beziehung setzen. So können wir beispielsweise die polaren Dimensionen zwischen denen wir leben, den Mikrokosmos und Makrokosmos messen. Dabei stoßen wir auf ein Phänomen, dessen Symbolik den tieferen Zusammenhang verrät. Wir leben – eigenartigerweise – auch mathematisch gesehen exakt zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Das ganz Kleine, also die Welt der Atome bewegt sich in einer Dimension von ca. 10-12 m. Das ganz Große, also das Sonnensystem hat einen Durchmesser von ca. 1012 m.

Dass unser linearer, messender Verstand von den gewaltigen Dimensionen des Mikrokosmos und des Makrokosmos jeweils überfordert wird, beschreibt nicht den ganzen Zusammenhang. Der gewinnt erst Konturen, sobald wir der Position und Aufgabe unseres Bewusstseins in der Spannung zwischen den Polen gewahr werden. Die Begabung des Bewusstseins, die Pole als ein Ausdruck von Ganzheit miteinander verbinden zu können, vermag es, sich aus der Linearität und der Bedrohung ihrer Extreme herauszuheben.

Unsere Zeitordnung entspricht den planetarischen Gegebenheiten. Wer auf die für sie ausschlaggebenden Gestirne, Sonne und Mond und endlich auf seine Uhr schaut, weiß, dass unsere Zeitordnung von der Zwölfzahl geprägt ist.

Kurzum: Die Zeit ist nicht zu trennen vom Raum und der ihm zugehörenden Substanz. Was wir bei der Betrachtung des Raumes erfahren, das begegnet uns ebenso bei der Betrachtung der Zeit. Sobald wir unseren Daseinshorizont in Hinblick auf ein größeres Ganzes erweitern, wird unsere Vorstellungskraft überwältigt. Das betrifft nicht nur die Raumverhältnisse, sondern auch die Zeitverhältnisse. Die uns zukommende durchschnittliche Lebensspanne von 80 Jahren ist mit ihren beiden Polen „Anfang und Ende“ – wie jede andere Existenz – ein Dazwischen. Vor unserer Geburt war die Unendlichkeit. Nach unserem Tod wird eine „andere“ Unendlichkeit existieren. Jeder Mathematiker wird die Spanne von 80 Jahren, die von zwei Unendlichkeiten umgeben wird, als gegen Null laufend qualifizieren und somit ruhigen Gewissens praktisch vernachlässigen. Eine solche, einmal von uns reflektierte Tatsache erhöht die Spannung „zwischen den Dingen“ ins Unerträgliche und wir fragen: Was ist unser Leben noch unter solchen Dimensionen? Was kann es noch bedeuten, wenn es derart in die Kleinheit geworfen wird?

o erschreckend die linearen, physisch-mathematischen Betrachtungen auch sind, so bleibt doch die Tatsache, dass wir in diesem Moment in denen wir sie anstellen, existieren (R. Descartes: „Cogito ergo sum“; ich denke, also bin ich). Aus der uns anhaftenden dinglich-linearen Sicht heraus müssen wir konsequent schließen, dass unsere Existenz ein Wunder ist. Das Wunder aber ist geradezu das Gegenteil von Berechenbarkeit und dessen, was die Physik und deren Mathematik voraussetzen. Diese Art von Wissenschaften haben solche Betrachtungen erst möglich gemacht. Nun zeigen sie ihre eigenen Grenzen und einen neuen Horizont auf. Wer die wissenschaftlich gewonnenen Verhältnisse bewusst reflektiert, kommt zu dem Schluss, dass nicht oder zumindest nicht nur die allzu konkreten Dinge das Sein prägen, sondern Beziehungen und Verhältnisse. Sie sind es, welche den vorangehenden Betrachtungen gemeinsam sind und den Fokus auf sich ziehen.

An dieser Stelle erhalten die Geisteswissenschaften ein neues Gewicht. Mit dem neuen Gewicht steigt die Gefahr, das „Dazwischen“ jeder Existenz zu übersehen und das Konkrete der Existenz geringzuschätzen. Nur das geschärfte Bewusstsein wird sein „Zwischen-Sein“ auf rechte Weise verstehen. Auf „rechte Weise“ bedeutet nichts anderes, als die notwendigen Gegenpole zu respektieren und zu verbinden.

Es ist richtig, dass das Leben im Allgemeinen und das menschliche Bewusstsein im Besonderen in einem „Zwischen“ existieren. Ebenso richtig ist es, dass dies nicht einfach nur ein „zwischen den Dingen“ ist, denn den Begriff der Dinge hatten wir soeben relativiert. Es handelt sich vielmehr um ein „Zwischen den Extremen“. Was nun die Extreme „konkret sind“, bleibt vorerst wiederum unklar und bedarf einer neuen, erweiterten Vorstellung. Man bedenke, dass die Vorstellung ihrerseits nicht ohne eine gewisse Dinghaftigkeit auskommt. Wenn wir das scheinbar Dinghafte in solcher Weise an die Extreme heranrücken und es so weitgehend entdinglichen, dann sprechen wir über Prinzipien. Insofern sprechen wir, wenn wir über unsere Existenz sprechen über ein Sein „zwischen den Prinzipien“.

Um zu einem Fazit der Betrachtungen zu gelangen und eine Lebenshilfe und Handlungsanweisung daraus abzuleiten, möchte ich zum einen noch einmal das Wesentliche zusammenfassen und zum anderen die Unterweisungsart benennen, welche die Lehre von der Natur (Naturwissenschaft) und die Lehre von den Geistprinzipien (Philosophie) in einem verbindenden Dazwischen zusammenfasst.

Zum Ersten (das Wesentliche): Das Leben und dessen Bewusstsein existieren und werden geprägt von einem „Dazwischen“. Das aber ist nicht im Sinne eines Dinglich-Statischen zu sehen, sondern in Hinblick auf ein größeres Ganzes, das gerade erst durch die Existenz des „Dazwischen“ entsteht. Das Dazwischen ist eine Funktion, eine die Extreme verbindende. Andersherum ausgedrückt, existiert jenes Dazwischen nur und gerade dadurch, dass es die Spannung, die Differenz der Extreme untereinander, aufrecht erhält und nicht versucht, den einen oder anderen Pol zu eliminieren.

Zum Zweiten (die Unterweisungsart): Wir leben in der Mitte zwischen den Räumen, zwischen den Dimensionen, welche wir uns nur als nicht greifbare Extreme (Unendlichkeiten) vorzustellen vermögen. Das bleibt unbefriedigend und schließlich beängstigend. Begreifbar werden die Extreme dann, wenn wir beginnen, uns selbst als das in deren Mitte befindende Verbindende zu verstehen, wenn wir nicht eine vermeintliche Enge, sondern die besondere Weite verspüren. Wie uns die Naturwissenschaften lehren, überwiegt „bei weitem“ die Weite. Wer Angst verspürt, verspürt Enge.

Wenn Leben sich durch ein „Dazwischen“ definiert, dann sollten wir, um zu leben, darauf achten, die Raum- und Zeitdifferenzen nicht zusammenfallen zu lassen, sondern sie zu bewahren und auszuhalten. Leben existiert durch sie.

Wenn sich erst einmal die Empfindung von Enge einstellt, dann beginnen wir zu leiden. Die heilige Sprache des Sanskrit verbildlicht das durch die Worte Dukha (Leid) und Sukha (Freude). Dukha bedeutet „blockierter Raum“ und Sukha „offener Raum“.

Den Raum offen zu halten, ist die Aufgabe der Religion. Dabei stellt sich unmittelbar die Frage nach der wahren Religion. Sie beantwortet sich zugleich aus denselben Prinzipien heraus: Im Mittelpunkt einer wahren Religion steht das verbindende und verbindliche Individuum – der Mensch.

Hier ist eine Anmerkung vonnöten: Religion in diesem Sinne ist das, als was sie im ursprünglichen, genannten Sinn gedacht war und nicht das, was die Menschen jeweils daraus machen. Wie die Urväter des Christentums versucht haben, eine wahre Religion ins Bild zu setzen, das zeigt uns die spannungsreiche Ordnung zwischen dem weltlichen Kalender und dem Kirchenkalender.

Unser Kulturraum weist dem Befinden des „Dazwischen-Seins“ kalendarisch einen besonderen Raum zu. Die Tage von der „Weihenacht, dem 24./25.12. bis zum Dreikönigstag, dem 06.01. des nachfolgenden Jahres bezeichnen wir mit „zwischen den Jahren“.

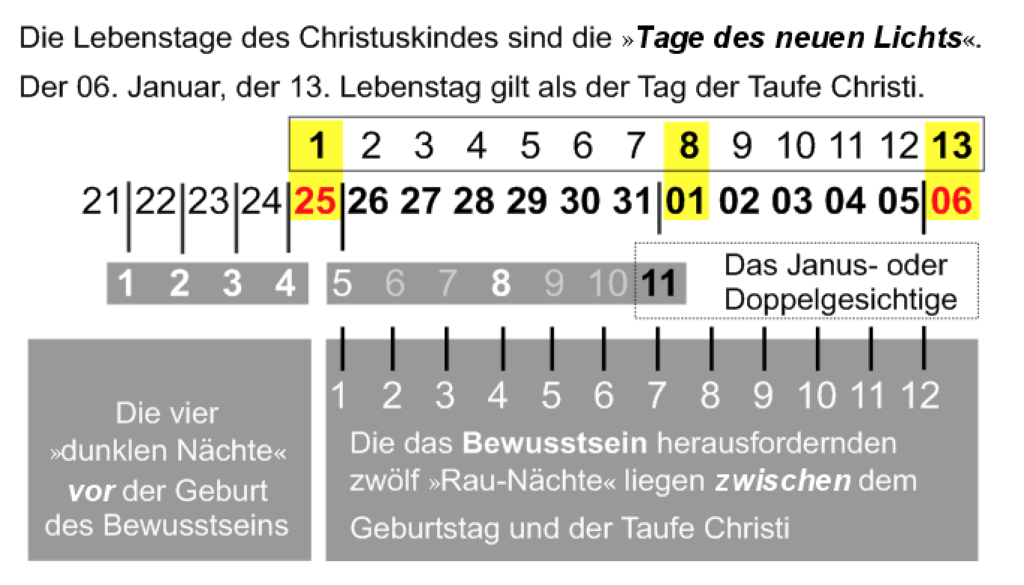

Sie durchbrechen die Normalität des Gewohnten und eröffnen eine Differenz, eine Spannung, welche der eine als angenehm und befreiend und der andere als unangenehm und bedrückend empfindet. In beiden Fällen erhält unser Bewusstsein die Möglichkeit, „die Zeit und den Raum“ in besonderer Weise zu reflektieren und so in der Spannung der Ordnungsangebote von Religion und Naturwissenschaft zu hinterfragen, was wirklich zählt. Zwischen der Geburt des Lichtes (Christus) am 25.12. und dem Dreikönigstag am 06.01. liegen 13 Tage bzw. 12 Nächte. Dieses „zwischen den Jahren“ steht für einen Erkenntnis- und Reifungsprozess (6. Januar ist der Tag der Taufe Christi), der durch die Wintersonnenwende, dem Zustand tiefster Dunkelheit ausgelöst wurde. Das Befinden des Menschen gleicht einem Leben das „zu dicht“ geworden ist und „dem der Raum zum Leben fehlt“. Wenn wir uns nur noch auf das Kleine konzentrieren, dann wird es Zeit, in diesem Kleinen wieder das Große zu suchen. Die Lösung ist das Verbindende und nicht das Erniedrigen oder Morden von einem der Pole. Leben braucht beide im rechten Verhältnis. Was wir unter dem rechten Verhältnis zu verstehen haben, verrät uns die Zahl 12. Sie steht für das geordnete Ganze, und sie wird uns im Verhältnis der zwei großen kalendarischen Ordnungssysteme vor Augen geführt. Dazu im Einzelnen:

Im Jahr 46 v.Chr. wurde im römischen Kalender der 1. Januar offiziell als Jahresbeginn festgeschrieben. Der Neujahrstag wurde schon damals mit ausschweifenden Feierlichkeiten mit Ess- und Trinkgelagen begangen.

Dem weltlichen Neujahrstag steht der christlichen Tradition nach der 6. Januar gegenüber, der als Hoch-Neujahr oder Oberster bezeichnet wird. Das Hoch-Neujahr trägt ferner die Bezeichnung Epiphanias (Erscheinung Gottes). Der im Volksmund meist als Dreikönigsfest bekannte Tag wird in Hin-Deutung auf die vergangenen 12 Reifungsnächte seit der Weihenacht auch als der Tag der Taufe Christi angegeben.

Die Weihenacht und das Hoch-Neujahr entstammen der Ordnung des Kirchenjahres. Wie aber verbindet sich nun die weltliche Ordnung mit der Kirchenordnung, die scheinbar offensichtlich im Widerspruch stehen? Der Widerspruch erstaunt um so mehr, wenn man die gewaltige Machtfülle der Kirche in Rechnung stellt, die keineswegs die andere verdrängt hat, sondern beide Ordnungen bewusst neben einander stehen gelassen hat. Der Grund ist einfach: Nur die verbindliche Reflexion des Widerspruchs, der Zweiheit und der Urspannung kann die wahre Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit ansichtig machen. Hinter beiden Kalender-Ordnungen steht ein und die gleiche Weisheit. Beide Ordnungssysteme beleuchten lediglich deren unterschiedlichen Aspekte. Stellt man sie nebeneinander, werden ihre verbindenden Schnittpunkte, auf die es endlich ankommt, deutlich (siehe Aufsatz „Die Kalenderordnungen – gesehen unter zahlensymbolischen Aspekten“).

Der weltliche Neujahrsbeginn ist der 1. Januar. Das Kirchenjahr hingegen beginnt mit dem ersten von den vier Adventssonntagen. Die weltliche und die kirchliche Zählung zeigen durch ihre unterschiedlichen Ansätze ein ganz besonderes Spannungsverhältnis auf. Ihr Widerspruch fordert das Bewusstsein heraus, denn die Menschen dieses Kulturkreises können sich den Auswirkungen beider Traditionen nicht entziehen. Der Mensch steht in den Tagen „zwischen den Jahren“ regelrecht zwischen den Traditionen.

Der 1. Januar, der weltliche Neujahrsbeginn liegt zwischen dem 24.12, dem Heiligen Abend und dem 06. Januar, dem Dreikönigstag. Er verkörpert die Asymmetrie, denn er teilt diese Zeit noch nicht einmal hälftig. Die Begründer der Kirchenordnung haben eine profane und lineare Verbindung der beiden Ordnungssysteme darin bewusst ausgeschlossen. Und doch gibt es eine verborgene Verbindung, einen gemeinsamen Inhalt, denn beide sprechen von einer Wieder- und Neugeburt.

Die inhaltliche, symbolische Verbindung vom weltlichen Jahr zum Kirchenjahr wird deutlich, wenn wir bemerken, dass der Neubeginn des weltlichen Jahres zugleich der 8. Tag im Leben des Gottesmenschen Christus ist. Dabei spielt der Archetyp der Achtzahl eine besondere Rolle. Er symbolisiert eine Neumanifestation auf einer neuen und höheren Ebene. Mit der Zahl Acht wird eine vorangehende Qualität ihrem Prinzip nach in eine andere Ebene gebracht und dort neu manifestiert. So verbindet die Zahl Acht schließlich zwei Ebenen miteinander, welche scheinbar keine Verbindung zueinander hatten. In diesem Prinzip wird eine der höchsten religiösen Botschaften vermittelt. Was hier durch die Achtzahl, also in der Form einer Oktave zum Ausdruck kommt, vermittelt die Kirchenzählung innerhalb ihrer linearen Ordnungsfolge durch die Zwölfzahl der Nächte zwischen dem 25.12 und dem 06.01., d.h. „der Zeit zwischen den Jahren“.

Dieses „Dazwischen“ hat, wie uns die Kalenderordnungen zeigen, viele Gesichter und Ebenen. Immer fordert es den Menschen heraus und macht ihn schließlich zu dem, was die vorgegebene Ordnung in der Evolution von ihm fordert.

Über die 12 Tage und Nächte „zwischen den Jahren“ existieren in verschiedenen Gebieten unterschiedliche Mythen und Brauchtümer. Nun sind Mythen ebenso wenig unmittelbar wahr, wie die Brauchtümer identisch sind. Ihr eigentlicher Gegenstand ist nicht das vordergründig Erzählte. Mythos und Brauchtum wollen über das Symbolische, die hinter iihnen stehende archetypische Ordnungsstruktur, deutlich machen.

Im Falle der hier angesprochenen zwei Kalenderordnungen und der diese Kalenderordnungen prägenden und sie auch noch verbindenden Zwölfzahl, dürfen wir eine besonders gewichtige Botschaft erwarten. Ihr Schlüssel ist die Zwölfzahl. Er wird uns das Gemeinsame hinter allem kundtun.

Zwölf ist die Zahl der Ordnung, weil sie die erste zweistellige und somit urtypische Zahl ist, welche die beiden ersten Zahlsymbole, Einheit (1) und Gespaltenheit (2) zueinander in Beziehung setzt und verbindet. Die Einheit und das Gespaltene widersprechen in der Regel einander. Hier in der Zwölfzahl bilden sie hingegen ein Ganzes. Jenes Ganze hat nun eine völlig neue Qualität (Emergenz). Sie wird möglich, weil sich die polaren Qualitäten befruchten und miteinander koexistieren.

Die 1 und die 2, das Vollkommene und das Gebrochene, das Schmutzige und das Saubere das Gute und das Böse usw. bilden ein Ganzes, ohne dass eines dem anderen seine Existenz streitig macht. Über diesen Aspekt verstehen wir dann auch die Mythen und Brauchtümer zu den 12 Tagen „zwischen den Jahren“.

Die 12 Nächte „zwischen den Jahren“ werden als die Raunächte (auch Rauhnächte oder Rauchnächte) bezeichnet. Der Begriff „rau“ verweist auf zwei scheinbar unterschiedliche Bilder. Zum einen verweist er auf das „nicht Glatte“, also bewusst auf jenes, welches trotz oder gerade wegen der Unebenheiten existiert. Zum anderen verweist der Begriff ebenso auf das mittelhochdeutsche Wort „rûch“, das „haarig“ bedeutet und den Bezug zum „Fell“ oder „Pelz“ herstellt (Ursprung der „Rauchware“), wie das die zugehörigen Mythen berichten.

Nach altem Volksglauben wurden die Raunächte von den dunklen Göttern beherrscht, die in der Gestalt haariger Dämonen ihr Unwesen trieben. Nur wer bereit war, sich auf sie einzulassen, wurde verschont und mit der Fähigkeit ausgezeichnet, Zukünftiges zu erblicken. Wer in diesen Tagen aber irgendwelche Wäsche gewaschen hatte, dessen Familie sollte Böses bis hin zum Tod treffen.

Andere Erzählungen berichten von einer so genannten Wilden Jagd, böser Geister, Selbstmördern und haariger Ungeheuer, die angeführt von „Woden“ (Wotan) diejenigen heimsuchen, welche ausgerechnet reine, weiße Wäsche auf die Leine hängen. Ein aufgehängtes weißes Tuch würde dem Aberglauben nach zum baldigen Leichentuch werden. Im besten Falle war der Besitzer der Kleidungsstücke gezwungen, sich der Wilden Jagd der bösen Geister anzuschließen. Das so herausgeforderte Schicksal war eines mit Gleichlauf und Dauer, so wie es die Linearität der Leine symbolisiert.

Wieder anderen Berichten zufolge würden vor allem weibliche Göttinnen, wie die germanische Göttin Berchta (Frau Holle) mit ihren Kindern umherziehen und ihr Unwesen treiben. Das besondere Augenmerk dabei galt der 12. Stunde und vor allem der ersten halben Stunde des Neujahrs (man beachte die gleiche Verwendung der Zahlen 1 und 2 in 12 und ½). In dieser Zeit musste man die Türen verschlossen halten – mit Ausnahme der Hintertür! Durch die Hintertür kam nämlich der Segen ins Haus.

In all den Erzählungen spielt die Ordnung die entscheidende Rolle. In der einen Erzählung darf im Haus während der 12 Tage und Nächte einfach keinesfalls Unordnung herrschen und in der anderen wird die Ordnung durch das Prinzip des Aufspannens einer Wäscheleine oder des Wäschewaschens interpretiert. Einmal ist es das Aufspannen einer Wäscheleine, welche die (nur) lineare Ordnung ins Bild setzt und sich verbietet, weil sich die herumfliegenden Geister darin verfangen würden. Das andere Bild verbietet das Waschen der Wäsche selbst, weil damit ein subjektiv verachteter Teil aus der Welt geschafft werden würde, der aber zur Welt gehört.

Das Brauchtum will uns vermitteln: Die Geburt des Lichtes und die Geburt des Neujahrs bringen eine Spannung auf, welche die Normalität der (linearen) Zeit sprengt. Die außergewöhnliche Zeit erfordert eine erhöhte Aufmerksamkeit. Sie verlangt das bis dahin scheinbar Undenkbare, nämlich die Verbindung der größten Gegensätze, hier die Verbindung der Sauberkeit mit dem Unsauberen. Wer „wäscht“ und den „Schmutz“ aus der Welt zu schaffen versucht, der wird endlich von den dunklen Gewalten, den Fell- und Raubtieren gefressen. Wer einen der beiden Pole „tötet“, der wird selbst dem Tod anheimfallen und sein sauberes, weißes Tuch wird endlich zu seinem Leichentuch werden.

Im Mythos der Raunächte entfaltet die Dunkelheit einerseits das in ihr enthaltene Drohpotential. Andererseits gibt diese „dunkle Zweiheit“ selbst nicht nur eine Anleitung zur Abwehr der Gefahr, sondern verweist darüber hinaus auch noch auf ihren notwendigen und förderlichen Gehalt, der zum Tragen kommt, sobald sie auf rechte und verbindliche Weise eingesetzt wird. Wenn der Mythos verlangt, dass nach Einbruch der Dunkelheit niemand – manchmal auch nur die Frauen und Kinder – mehr allein auf die Straße gehen darf, dann erweitert er die Sicht auf die Zweiheit vom Aspekt der Zwistigkeit hin zum Aspekt Zweisamkeit, wie sie in der Zahl 12 als Ausdruck des Ganzen sichtbar wird.

Hinweis: Beachte die Aufsätze

„Der Kalender, die Ordnung und die Archetypen“ und „Zwei Kalenderordnungen“.

Fußnoten

¹ Die Physik kennt diese Grundpolarität unter dem erstmals von W. Heisenberg beschriebenen Begriff der so genannten Unschärferelation. Danach ist es unmöglich Ort (Raumgröße) und Impuls (Bewegungsgröße) gleichzeitig hinreichend genau zu bestimmen. Die Gegenpolarität beider Größen schließt das grundsätzlich aus. Ort und Impuls sind Ableitungen von Raum und Zeit.

Die dinglich orientierte Physik schlussfolgert aus dem Erkennen jener Grundpolarität, dass sich Teilchen nicht beliebig nahe kommen können. Ein „Dazwischen“ ist somit zwingend existent und für unsere Existenz im umfassenden Sinne bindend und verbindlich. Das erklärt, weshalb wir notwendigerweise in einer Mesowelt, einem Dazwischen leben, also in einer Welt zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos. Die beiden Extrempole für sich allein überfordern unsere Vorstellungen und verlangen nach einer prinzipiellen statt dinglichen Schau.

Vom Wesen der Zahloder von der heiligen «Ordnung der Neun» zum Dezimalsystem von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frage nach dem Zahlensystem ist eine Frage

Die Zahlen und ihre Grenzen von Michael Stelzner Der Wiener Mathematiker KURT GÖDEL hat gezeigt, dass die Mathematik unvollkommen und nicht in der Lage ist,

Die Geisteswissenschaft und die «Kunst der Zahlen» von Michael Stelzner Geisteswissenschaft ist die Kunst des Abstrahierens. Abstrahiert eine Geisteswissenschaft dann aber wirklich konsequent, so bedeutet