Die Deutung der Archetypen im Märchen – «Die sechs Schwäne» von den Gebrüdern Grimm

Die Deutung der Archetypen im Märchen «Die sechs Schwäne» von den Gebrüdern Grimm von Michael Stelzner Wie das Hexagramm aus zwei gegenläufigen und sich ergänzenden

Die Sprache, das Alphabet und die Schrift

Teil II - Die Schrift und die Frage nach einem «Mutter-Alphabet»

von Michael Stelzner

Die Grundstruktur unseres Daseins hat etwas mit Sprache zu tun. Mit unserem Dasein muss zugleich auch eine irgendwie geartete Sprachstruktur vorhanden sein, denn nur durch ihre Existenz können wir unser Dasein überhaupt erfassen. Die Frage nach der Ordnung der Welt ist demnach von vornherein eine Frage nach der Sprache als solche. Nun sprechen wir aber sehr verschiedene Sprachen. Die gegebene Verbindung von Sprache einerseits und Ordnung und Grundstruktur andererseits führt zur Frage nach der Existenz einer prinzipiellen Ur-Sprache, aus der heraus alle Sprachen entstanden sind. Die vorangestellten Ausführungen hatten über die gleiche Fragestellung bereits zu den Zahlen als die Sprache aller Sprachen geführt. Zu der Erkenntnis sind wir über die gesprochenen Sprachen gekommen und die haben die Schriftkulturen in einem Netz von Alphabeten eingefangen. Auf jener Benutzeroberfläche wird die Frage nach einer Ursprache zur Frage nach einem ersten Alphabet, eine Art Mutteralphabet? Die Antwort erstaunt, denn ein solches gibt es tatsächlich. Es ist das phönizische Alphabet. Hier schließt sich der Kreis zwischen Sprache, Alphabet und der ordnenden Zahl. Ein Mutteralphabet kann nach unseren vorangehenden Ausführungen über die Zahlen nur ein solches sein, weil es der Logik der Zahlenarchetypen folgt und genau das macht das phönizische Alphabet.

Die meisten heute auf der Welt gebrauchten Schriften leiten sich von ihm ab. Zu den noch zu begründenden Ausnahmen gehören u.a. die ostasiatischen Schriften, zu denen auch das Chinesische zählt. Das phönizische Alphabet ist die Grundlage des aramäischen Alphabets aus dem seinerseits das hebräische, arabische, griechische, lateinische, kyrillische und sogar indische Alphabet hervorgegangen sind.

Doch ist auch die phönizische Schrift nicht die älteste Schrift. Sie hat sich aus dem noch älteren protosemitischen Alphabet heraus entwickelt, das seinerseits unter dem Einfluss der ägyptischen Hieroglyphen entstand. Die systematische, auf Archetypen zurückgeführte Vereinfachung der hochkomplexen ägyptischen Hieroglyphen hat schon vor 4000 Jahren in Ägypten selbst stattgefunden und nicht erst, wie oft angenommen um 1500 v. Chr. auf dem Sinai.

Die Menschen konnten eine solche Leistung erbringen, weil es Archetypen gibt, denen sie sich nach und nach bewusst wurden. Der Bewusstwerdungsprozess ist ein Prozess der Rückverbindung im Sinne der Wiedererinnerung. Platon hat ihn unter dem Begriff der „anámnēsis“ (ἀνάμνησις) zum zentralen Konzept seiner Erkenntnistheorie gemacht.

Die Erforschung der Schrift zeigt aber auch, dass es lange vor dem bewussten Umgang mit Zahlen schon komplexe, bildhafte Zusammenhänge gab, ähnlich der Funktion von Hieroglyphen oder den chinesischen Schriftzeichen, welche frühe Menschen benutzten, um sich ein Bild von der Welt zu machen. Diese Bilder waren sehr komplex. Jedes der Bilder und Zeichen ist der Versuch, mehr oder weniger das ganze Universum unter einem speziellen Aspekt darzustellen. In solcher Bildsprache führt das Subjektive die Regie. Seine frühe Herrschaft scheint auf den ersten Blick der Existenz von Zahlenarchetypen zu widersprechen, da die Existenz von Archetypen erst über das Subjekt ins Bewusstsein treten kann. Der zweite Blick hingegen verweist geradezu auf sie, denn aus der Vielzahl der komplexen Bilder kann eine Struktur nur erscheinen, wenn hinter ihnen Urbilder wirken, die ihrer Natur nach und in all ihren Details von einer alles umfassenden Einheit und Ganzheit „erzählen“. Die Chemie, die Pflanzen und die Tiere folgen der an der Einheit ausgerichteten Zahlenstruktur, ohne es zu wissen. Einige Tiere können nachweislich sogar bis vier zählen. Offensichtlich existieren die Zahlen-Archetypen und sie bringen über ihre Existenz und in ihrer Wirkung schließlich auch das Bewusstsein hervor. Aus solcher Sicht ist es nur konsequent, dass im Entstehen dieses Bewusstseins zunächst komplexe Bilder erscheinen. Jedes der Bilder vermittelt die Gesamtstruktur auf seine Weise. Erst das Bewusstsein über eine Ordnung macht es möglich, die Bilder auch zu ordnen und jedes einzelne zu abstrahieren, bis die EINE Struktur sichtbar wird, die der Mensch sodann in Zahlen und Buchstaben niederschreiben kann.

Verfolgt man den Weg der Entwicklung der Alphabete zurück, erkennt man im phönizischen den Kristallisationspunkt für die meisten Schriften. Das es einen solchen gibt, spricht geradezu für die Existenz von Archetypen. Wo anders her könnte das Alphabet kommen, als aus der Existenz von Archetypen und wo anders könnte man das besser nachweisen als im Ausgangspunkt der Alphabete? Wenn – wie schon dargelegt – alle Naturwissenschaften in den Zahlen zusammenlaufen, dann ist zu erwarten, dass auch die Lebenswissenschaften, insbesondere unsere Sprachen dies tun. Freilich gilt es zu zeigen, dass es die Zahlen sind, welche hinter der Entwicklung der Alphabete stehen und jeder einzelne der 22 phönizischen bzw. hebräischen Buchstaben einen bestimmten Zahlenarchetyp verkörpert.

Die ältesten archäologischen Funde des phönizischen Alphabets datieren um 1100 v. Chr. Es wurde vom 11. bis 5. Jahrhundert im Libanon, Palästina und in Syrien verwendet. Die phönizische Schrift ist linksläufig und besteht aus 22 Buchstaben, die alle Konsonanten sind. Mit ihr wurden nicht nur die phönizische Sprache, sondern auch lange Zeit die aramäische, hebräische und andere semitische Sprachen geschrieben.

Die althebräische und die phönizische Schrift ähneln sich so sehr, dass ihr gemeinsamer direkter oder indirekter protosemitischer Ursprung unmittelbar ins Auge fallen. Bei der Verbreitung ihrer Sinn- und Zeichengrundlage ist wiederum das Aramäische von Bedeutung. Die erstmals im 14. Jahrhundert v. Chr. erwähnten Aramäer übernahmen mehr und mehr das Phönizische. Die aus ihm hervorgegangenen Formen des Aramäischen beherrschten bis zum 1. Jh. v. Chr. schließlich ganz Vorderasien. Im Persischen Reich wurde das sogenannte „Reichsaramäische“ (s. Joseph Markwart) sogar Verkehrs- und Verwaltungssprache. Viele Muttersprachen verloren sich zugunsten des Reichsaramäischen oder dessen Formen, so auch das von den Juden wahrscheinlich einst gesprochene Hebräisch. Es wurde im gesamten Orient der Träger der mesopotamischen Kultur.

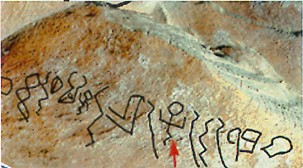

Das hebräische Alphabet übernahm die 22 Buchstaben des phönizischen Alphabets, dessen numerische Ordnung sowie deren Bedeutungsinhalte. Letztere reichen bis zu den ägyptischen Hieroglyphen zurück. Schon vor 4000 Jahren hat in Ägypten bereits eine systematische Vereinfachung der hochkomplexen Bilderschriftzeichen stattgefunden. Das belegt eine um 1900 v. Chr. datierte, von John Coleman Darnell (Yale Universität) gefundene, in Kalkstein eingeritzte Inschrift in einer Wüstenschlucht westlich von Luxor. Die Inschrift enthält schon Buchstaben der prosemitischen Archetypenordnung und ist damit um mindestens 400 älter als die bekannten semitischen Schriften von der Sinai-Halbinsel um ca. 1500 v.Chr.

Abb. 1 In der um 1900 v. Chr. entstandenen Inschrift werden ägyptische Hieroglyphen bereits zu Buchstaben vereinfacht, die den Buchstaben der prosemitischen Archetypenordnung entsprechen. Aus dem Strichmännchen (s. Pfeil) wurde das hebräische He, das noch heute den Menschen bzw. sein Bewusstsein symbolisieren (entn. aus PM 6/200).

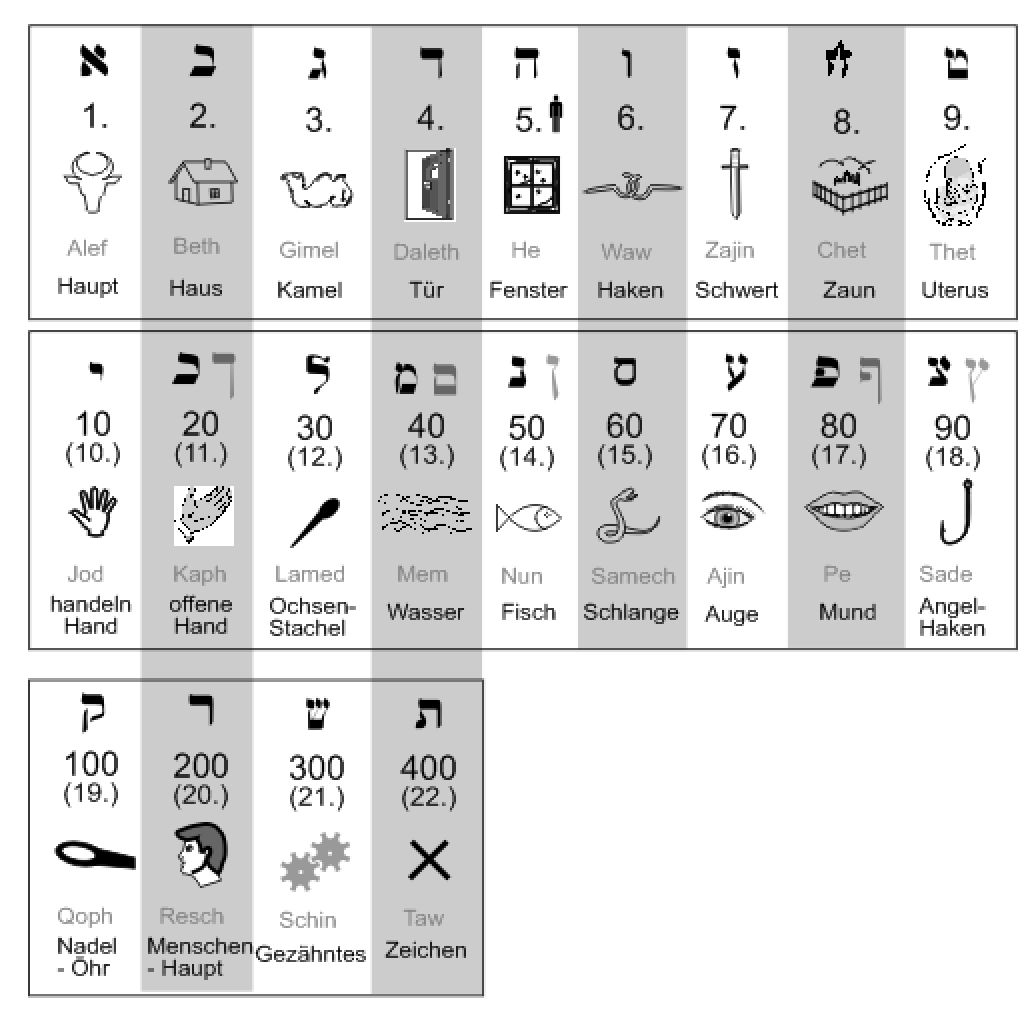

Die heute bekannte Quadratschrift der Juden mit ihrem dreifachen Erkenntniswert von Buchstabe, Sinnbild und Zahlenwert entstand unter maßgeblichen Einflusses des antiken und spätantiken Griechenland. Das gilt insbesondere für die Aufteilung des alphabetischen Zahlensystems in drei Gruppen von je neun Zeichen für die Darstellung der Einer, der Zehner und der Hunderter. Sie war typisch für das seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. nachweisbaren Milesische System, das schon im antiken Griechenland und in Byzanz für Rechenoperationen verwendet wurde. Im 14. Jahrhundert wurde das Milesische System wiederum vom indisch-arabischen Zahlensystem abgelöst.

Für die für die heiligen Schriften wichtige Zuordnung der Buchstaben zu den Zahlenwerten über 10, also 20 bis 400, wie wir sie heute im Hebräischen finden, gibt es keinen Nachweis in vorchristlicher Zeit. Ein solcher existiert aber für das viel ältere Griechische. Das legt nahe, dass den Juden die Verwendung der Zahlenbuchstaben erst relativ spät bekannt wurde. Erst mit der Entwicklung der Quadratschrift im 2. Jahrhundert n. Chr. finden sich die eindeutigen, dreifachen Zuordnungen von Buchstaben, Sinnbildern und Zahlenwerten für alle 22 Buchstaben auch im Hebräischen. Das Entstehen der Quadratschrift und die dreifache Zuordnung führten dann auch zur Kanonisierung der Bücher des TaNaK – der jüdischen Bibel.

Abb. 2 Das hebräische Alphabet mit seinem dreifachen Erkenntniswert aller 22 Buchstaben:

Buchstabe, Zahl und Sinnbild

Auch wenn die aus 22 Buchstaben bestehende phönizische und hebräische Schrift in vorchristlicher Zeit noch keine Dreigliederung und keine Zuordnung der Zahlenwerte von 20 bis 400 aufweisen, so sind dennoch Zahlen und Buchstaben keine getrennten Zeichen. Vielmehr belegen sie bereits eine verbindende Zuordnung von fortlaufender Zahl und Buchstaben. Auch wenn die Griechen nachweislich das Rechnen mit Zahlenbuchstaben erfunden haben, so existierte die lineare Zuordnung von Buchstabe und Zahl schon sehr viel früher. Das gilt, wie F. Dornseiff eindrucksvoll belegt, auch für das Errechnung von Wortzahlen, das der Überlieferung nach auf Pythagoras zurückgehen soll.

Mit den Griechen kam die Zuordnung von Buchstaben zu den Zahlenwerten über Zehn. Die Juden haben unter Einfluss des 27 buchstabigen, Milesischen Systems zudem ihren 22 Buchstaben die 5 Finalbuchstaben (bitte Link setzen) hinzugefügt und Anschluss an die dekadische Zahlschreibung gefunden.

Die erweiterten und bereinigten Zuordnungen wurden unter dem Aspekt von Archetypen zum Hauptgegenstand der jüdischen Schriftreligion. Ihr Fundament wurde die im zweiten Jahrhundert n. Chr. eingeführte und noch heute geltenden jüdisch-aramäischen Buchschrift – die sogenannte Quadratschrift. Sie wurde notwendig, weil das mit dem Aufstieg des Perserreichs verbundene Reichsaramäisch sowie die von ihm verdrängte althebräische Schrift sich für die Vermittlung heiliger Texte zunehmend als unbrauchbar erwiesen.

Die Quadratschrift gilt seit ihrer Festlegung als die einzig kanonische heilige Schrift der Juden. Die in den 22 Buchstaben der Phönizier niedergelegte Botschaft von Archetypen erhielt in der hebräischen, triadischen Ordnung von Form, Sinnbild und Zahlen eine vielseitig logisch nachvollziehbare Struktur. Sie war die Voraussetzung und die Grundlage des aus 22 heiligen Texten bestehenden biblischen Kanons der Juden (siehe TaNaK).

Will man die hebräischen Texte auf rechte Weise verstehen und auslegen, so muss man die drei strukturgebenden Elemente ihrer archetypischen Ordnung kennen und beachten. Das bedarf des Grundstudiums der Archetypen. Ist man derer mächtig, dann fordern die Texte den Leser noch einmal durch ihre Eigenart heraus. Der Text wird von rechts nach links gelesen und es gibt weder eine Unterscheidung in Groß- und Kleinbuchstaben, noch irgendeine Art der Interpunktion, welche uns auf geläufige Weise die Satztrennung anzeigt. Der Leser der Texte muss aber die Informationseinheiten vor dem Hintergrund der Archetypen voneinander unterscheiden. Auch der Sinn der Wörter erschließt sich nicht allein über die uns geläufige Etymologie sondern auch und vor allem durch die Buchstabenfolge, die zugleich eine Zahlenfolge ist. Jedes Wort beschreibt in der Abfolge von Zahlenarchetypen eine Dynamik, die zu seinem wahren Sinn führt. Dieses Vorgehen entspricht nicht unserer gewohnten Weise Texte zu lesen. Zudem wird es erschwert, weil der hebräische Text, wie alle semitischen Sprachen keine Vokale kennt.

Dank der Masoreten und ihrer Sorgfalt besitzen wir noch heute die authentischen Originaltexte des TaNaKs. Neben dieser extremen Sorgfalt haben die Masoreten den Text aber zugleich auch einheitlich vokalisiert. Das macht ihn zwar besser lesbar und rezidierbar. Jede Art von Vokalisation trennt aber auch einander Zugehöriges und verdeckt wichtige Zusammenhänge. Die Vokalisation trennt durch die veränderten Lautwiedergaben die sich eigentlich durch die Zahlen ergebenden Wortverbindungen. Wer ihrer nicht mehr gewahr wird, dem entgeht die so bedeutende Entfaltung eines Begriffs vor dem Hintergrund der Archetypen. Die Schriftrollen in den Synagogen werden – wie die alten Texte – aus diesem Grund nicht vokalisiert.

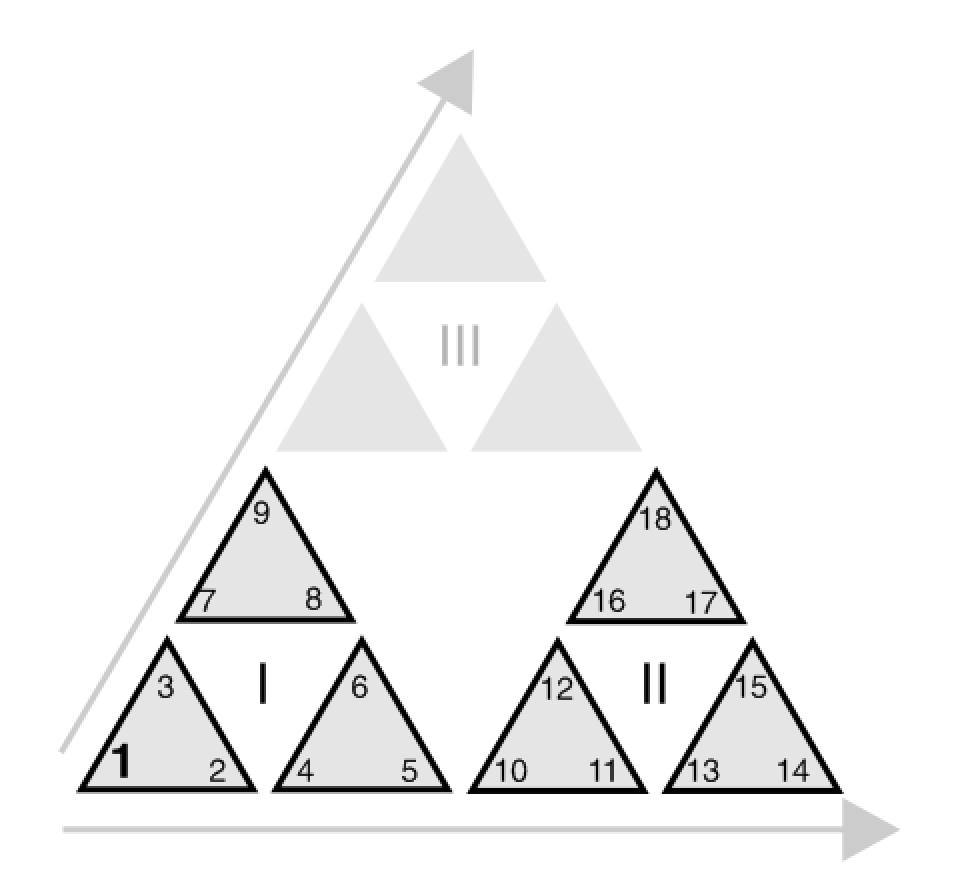

Jeder der 22 Archetypen hat nicht nur durch die Kombination von Buchstaben, Sinnbild und Zahlenwert einen dreifachen Erkenntniswert. Die Ordnung der 22 Buchstaben ist über die zugehörigen Zahlenwerte in Einser, Zehner und Hunderter auch in drei Ebenen alias Dimensionen der Interpretation der an sich neun Archetypen gegliedert. Die eigentliche Basis aller Ordnung ist die Triade. Vor dem Hintergrund des Prinzips des Quadrierens (32 = 9) werden daraus 9 Zahlen (Buchstaben/Bilder), die sodann zu je drei Reihen den einstelligen (1-9), zweistelligen (10-90) und dreistelligen Zahlen (100-400) zugeordnet sind. Die höchste Reihe ist die der Hunderter. Gerade sie wird bei den 22 Teilen „nur“ durch eine Vierheit repräsentiert. In dieser Form und Anordnung wird die Spannung zwischen „Hinzugewinnen“ und Fehlen“ illustriert. Der dritten Dimension (Reihe) fehlt scheinbar etwas. Das Fehlende wird über vier Buchstaben erklärt. Die Zahl Vier steht für die höchste Erkenntnis und wird regelrecht als eine Art (Welt-)Formel gesehen. Sie verrät die Beziehung von „Fehlen“ UND „Hinzugewinnen“ (siehe spätere Ausführungen). Über sie erfasst das Alphabet als Ganzes das Grundthema jeder Religion.

Der Aufbau des nach Archetypen geordneten Alphabets demonstriert ein Prinzip, dass wir hier das „Additionsprinzip“ nennen. Es führt zu einem höheren Sein, welches das (Ver-)Fehlen in positiver Weise aufnimmt. Der diesem Logos folgende Umgang mit den Zahlenarchetypen führt zu dem endscheidenden Qualitätssprung. In der Ordnung des numerisch codierten Alphabets führt er von der 9er-Ordnung zum Dezimalsystem, das dem Alphabet im Grunde schon von Anfang an unbemerkt innewohnt (siehe „Vom 9er zum 10er-System“/Link). Die auf diese Weise vorgestellte Ordnung kann man bildhaft in einer Art „Flussform der Zahlen“, wie in Abb. 3 geschehen, wiedergegeben. Sie beschreibt das Dasein als eine fraktale Triade.

Abb. 3 Die „Flussform der Zahlen“ bezeugt eine auf Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit aufbauende, nicht endende Funktion. Ihre Abbildung ist jedoch nur möglich, weil in ihrem Hintergrund unbemerkt das Dezimalsystem wirkt.

Bemerkung: Siehe auch die ergänzenden Aufsätze

„Vom 9er zum 10er-System“, Die 5 Finalbuchstaben des hebräischen Alphabets“ und Sprache.

Fußnoten

¹ Das erste Alphabeth das auch Vokale enthielt war das griechische, das vor ca. 3.000 Jahren entstanden ist. Alle früheren Alphabete kannten, wie heute noch zum Beispiel das hebräische, nur Konsonanten.

Alle semitischen Sprachen sind Konsonantenschriften und verzichten weitgehend auf Vokale. Nach P.D. Daniels werden sie auch als Abdschad bezeichnet.

² Das belegt eine um 1900 v. Chr. datierte, von John Coleman Darnell (Yale Universität) gefundene, in Kalkstein eingeritzte Inschrift in einer Wüstenschlucht westlich von Luxor. Die Inschrift enthält schon Buchstaben der phönizischen oder prosemitischen Archetypenordnung und ist damit um mindestens 400 älter als die uns bekannten semitischen Schriften von der Sinai-Halbinsel, die um ca. 1500 v.Chr. datiert werden (PM 6/200 …. hier sollten wir den Originalaufsatz von Darnell anführen).

³ Platon thematisiert das Konzept der Erinnerung in den Dialogen Menon, Phaidon und Phaidros. Seine Vorstellungen werden heute als der Start der philosophischen Auseinandersetzung mit einer apriorischen Erkenntnis angesehen.

⁴ „Reichsaramäisch“ ist kein historischer Begriff. Die besondere Form des Aramäischen wurde von Joseph Markwart so benannt (s. Carl Brockelmann: Das Aramäische, einschließlich des Syrischen. In: Semitistik (= Handbuch der Orientalistik. Abt. 1: Der Nahe und Mittlere Osten. Bd. 3). Photomechanischer Nachdruck der Erstausgabe 1953–1954. Brill, Leiden u. a. 1964, S. 135–162, hier S. 140.)

⁵ Gzella: Tempus, Aspekt und Modalität im Reichsaramäischen. 2004, S. 1–2.

⁶ Dornseiff, Franz, Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig-Berlin 1925.

„Die Buchstaben waren für die Griechen zugleich Zahlen. Das war eine griechische Erfindung, die im 8. Jahrhundert von Milet ausging.“ (S. 11)

⁷ Georges Ifrah, Universalgeschichte der Zahlen, Campus Verlag, Frankfurt 1986, Bd. 2, S. 297

⁸ Dornseiff, Franz: Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig-Berlin 1925, S. 91.

Georges Ifrah: Universalgeschichte der Zahlen, Campus Verlag, Frankfurt 1986, Bd. 2.

⁹ Dornseiff, Franz, Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig-Berlin 1925, S. 91.

„Die Juden haben in ihrem Zahlenalphabet nicht nur Anordnung und Zahlenwerte des 27 buchstabigen milesischen“, seit dem 8 Jh. v. Chr. nachweisbaren Zahlensystems übernommen, sondern auch, in spättalmudischer Zeit ihr 22buchstabiges Alphabet durch Einführung der 5 Finalbuchstaben auf eine trisenneadische, zur dekadischen Zahlschreibung notwendige Reihe gebracht. … … … Man wird aber sehr irren, wenn man die Erfindung der Umsetzung von Worten in Zahlen deshalb für die Griechen in Anspruch nehmen wollte, weil sie – ohne Zweifel – die Zahlenbuchstaben erfunden und damit diesem Verfahren eine außerordentlich große Anwendungsmöglichkeit gegeben haben. Die mystische Errechnung von Wortzahlen ist älter als die Buchstabenschrift überhaupt und nachweislich schon in der Ideographik des Orients angewendet worden“.

¹⁰ Parallele Formen existieren wie bei allen Kanonisierungen in gewissem Umfang weiter. Auch wird ein Kanon immer wieder auf die eine oder andere Art verwässert. So wird beispielsweise der Samaritanische Pentateuch bis heute in einer Weiterentwicklung der althebräischen Schrift geschrieben und die einst kanonische Quadratschrift fand ihren Niederschlag in Kursivschriften, die sich zudem regional voneinander unterschieden. Die handgeschriebenen Kursivschriften finden sich vor allem im deutsch-aschkenasischen Bereich. Die hinter einem Kanon stehende Absicht der inhaltlichen Deutlichkeit wird besonders gefährdet, wenn der Kanon selbst verändert wird. Das wiederfuhr der jüdischen Bibel, dem TaNaK durch das Christentum. Die christlichen Lehrer veränderten sowohl die Anzahl als auch die Reihenfolge des aus 22 Büchern bestehenden jüdischen Kanons.

Mit dem Herauskristallisieren der Quadratschrift und des den 22 Buchstaben folgenden jüdischen Kanons darf eine dazu andere, parallele Form der Überlieferung nicht unerwähnt bleiben, das „Abschad“ (Abjat), das Alphabet der Araber. Es folgt im Großen und Ganzen der Zahlenordnung des phönizischen Alphabets. Es wird angenommen, dass das protosemitische Alphabet der gemeinsame Ursprung des phönizischen Alphabets und des Abdschad ist. Wie die phönizische und hebräische Schrift besteht auch das Abschad aus einer analogen Folge von 22 Buchstaben. Auch ist es nicht nur ein Alphabet, sondern ebenso, wie bei den Phöniziern und den Hebräern zugleich und vor allem ein Zahlensystem bei dem Buchstaben und Zahlen eine gemeinsame Ordnung beschreiben.

Während in unseren Ausführungen die Archetypen und der aus ihnen abgeleitete Kanon Gegenstand der Erörterungen sind, stehen in der Erforschung der Schriftsysteme die gleichwohl enthaltenen Abweichungen zwischen den Schriften und innerhalb einer Schrift im Vordergrund. So weichen die Buchstabenfolgen einiger nachphönizischer Alphabete, wie beispielsweise die des heutigen arabischen Alphabets infolge weiterer Entwicklungen teilweise vom phönizischen ab. Die Forschung erkennt die ursprüngliche Ordnung dennoch sehr oft gerade über die den Buchstaben zugehörigen Zahlenwerte.

¹¹ Nichts existiert ohne ein über das Existierende Hinausreichendes. Die einfachste Existenz existiert in einem Umfeld, das es durch seine Existenz ansichtig macht. Das gilt insbesondere für das Teilhaftige, welches das große Ganze, die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit ansichtig werden lässt. Das Neuner Zahlensystem zeigt uns zwar die auf Ganzheit (1) beruhende, nicht endende (∞) Funktion (3), aber auch es kann nur existieren, weil es das Zehnersystem – das über es Hinausreichende – bereits im Hintergrund gibt.

Die Deutung der Archetypen im Märchen «Die sechs Schwäne» von den Gebrüdern Grimm von Michael Stelzner Wie das Hexagramm aus zwei gegenläufigen und sich ergänzenden

Acht – der Keim der Kultur oder das Wesen der Religion von Michael Stelzner Die im Periodensystem der Elemente zu beobachtende Ausrichtung der Substanzen ist

Die Beziehung des Menschen zu seiner Gottheit in der biblischen Genesis von Michael Stelzner ((1.)) Die (erste) Schöpfungserzählung (Gen 1:1ff)