Das göttliche «Sprechen» und «Rufen» der Gottheit

Das göttliche «Sprechen» und «Rufen» der Gottheit und ihr besonderer Bezug zu den Zahlen Fünf und Sechs in der Genesis von Michael Stelzner In der

Die Zahl 13 und die letzte Schrift PLATOs - die Epinomis

von Michael Stelzner

PLATO gilt als der Urvater der Philosophie. Er ist der erste antike Philosoph, über dessen Gesamtwerk wir heute verfügen. Seine Werke faszinieren durch ihre Tiefgründigkeit und es gibt nahezu kein Thema, das in der Philosophiegeschichte eine Rolle gespielt hat und das PLATO nicht behandelt hätte. Der britische Philosoph und Mathematiker ALFRED NORTH WHITEHEAD kommentierte die Gewalt der Werke 1919 mit der Bemerkung, dass die europäische philosophische Tradition nur aus einer Reihe von Fußnoten zu PLATO bestehe.¹

Warum das so ist, wird hingegen regelmäßig übersehen. Das Denken PLATOs basiert auf dem Wissen von Archetypen (Ideenlehre) und die finden ihre erste Gestalt in den Zahlen als solche, also in den Erzählungen der Zahlen und nicht in den Zählungen durch die Zahlen. Die Archetypen selbst folgen dem Muster der Triade, in welchem die drei ersten Zahlen als ein Ganzes zusammengedacht werden. Das triadische Muster bringt den Gewinn, das unaufhörliche Fortschreiten (3) der Dinge alias ihren ständigen Fluss anschaulich zu machen. Dabei steht das Erste, die Einheit und Ganzheit (1) für das Sein an sich, das seinerseits wiederum durch das Zweite, die Polarität und den Widerspruch (2) in die Existenz kommt. Aus dem Widerstreit der beiden Archetypen 1—2 erwächst die Drei. Sie ist die grundsätzliche und immerwährende, verbindende und verbindliche Funktion (3). PLATO entwickelt aus der allem Sein und Dasein zugrundeliegenden Triade folgerichtig die Weise seiner Erkenntnisgewinnung, die wir heute unter dem Begriff der Dialektik kennen und welche die Dialoge PLATOs prägen und berühmt gemacht haben.

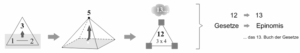

PLATO schließt sein Gesamtwerk mit der Vorstellung der «Gesetze» («Nomoi») scheinbar ab. Sie allein umfassen 12 Bücher. Doch er krönt sie mit einem 13. Buch, das dem «Gesetz Nachfolgende», der «Epinomis». Um die Krone und ihre Botschaft zu empfangen, muss der Studierende zum einen das wahre Wesen der Triade und zum anderen die Konstitution der «Gesetze» kennen. Sie beide machen die Epinomis erst möglich und sie machen sie, wie wir noch sehen werden, auch unerlässlich.

«Die Gesetze» sind PLATOs umfangreichste Schrift und als sein Spätwerk haben sie ein besonderes Gewicht. Der Dialog behandelt die Suche nach der bestmöglichen Staatsverfassung und deren Ausgestaltung im Detail. Geführt wird der Dialog von drei erfahrenen Männern, dem namentlich nicht benannten (1) «Athener» und seinen zwei Mitunterrednern, dem Kreter (2) «Kleinias» und dem Spartaner (3) «Megillos».

Die Gesetze, die eine Staatsverfassung begründen sollen, bestehen nicht zufällig aus 12 Büchern, denn die Zahl 12 ist die Zahl der Ordnung und die muss bekannt sein, um das Zusammenleben der Bürger im Sinne der Gottheiten organisieren zu können. Die Zahl 12 veranschaulicht die Ordnung, weil sie die erste unter den mehrstelligen Zahlen ist, welche die zwei ersten Archetypen, die Einheit und Ganzheit (1) einerseits und die Zweiheit und Polarität (2) andererseits als ein Ganzes zusammenfasst. Sie bringt zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst, das Ganze (1) und das Teil (2). Die 12 bewirkt aus einer neuen und höheren Dimension heraus Einheit. Sie macht sie anschaulich und verständlich. Das leistet sie über eine nur lineare Darstellung, weil sie die beiden «Teile» in einer «eindeutigen» Weise zusammenfügt und darin Hierarchie begründet.

Man könnte nach den glänzenden Dialogen und den sie abschließenden Gesetzen das Gesamtwerk PLATOs als vollkommen und abgeschlossen betrachten, zumal es dabei auch noch die Zwölfzahl als die Zahl der Ordnung begründet. Tatsächlich sehen das einige Philosophen auch so. Doch PLATO ging es um die Wahrhaftigkeit und die verlangt, dass auch sein Tun und seine Schriften den Botschaften der von ihm erkannten Archetypen entsprechen. Danach musste er dem Widerspruch in seiner Fruchtbarkeit gerecht werden und auch seinem vermeintlichen Abschluss noch einmal ein Anderes, ein scheinbar Widersprüchliches gegenüberstellen. «Das dem Gesetz Hinzugefügte» ist aus einer linearlogischen Sicht betrachtet ein archetypisch Dreizehntes. Will man das Buch Epinomis deshalb im Sinne PLATOs verstehen, so muss man dafür den Archetyp der 13 in Augenschein nehmen.

PLATO hat erkannt, dass der Widerstreit die Grundlage jedes Erkenntnisfortschritts ist. Da «alles fließt» (HERAKLIT) und stetig fortschreitet konnte er ihn auch in seinem letzten Dialog nicht umgehen. Dort bekommt er folgerichtig das ihm gebührende, besondere Gewicht. Der Philosoph wusste, dass ein Mensch das Endliche und Vollkommene nicht leisten kann, zumal das Werk ein in der Schriftform verfasstes war und er schon frühzeitig im Dialog Phaidros (275d-275e) die Nachteile der Schrift problematisiert hatte.

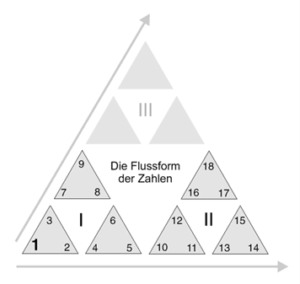

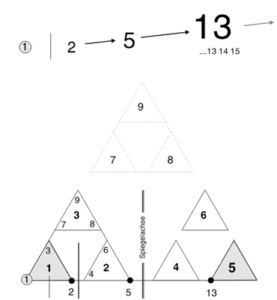

In der triadischen Sicht auf das Sein und das Dasein in der Welt hat die Differenz (2), der Abstand zwischen dem Betrachter und dem zu Betrachtenden eine wesentliche Bedeutung. Sie garantiert den Fluss der Dinge, wie er in seiner archetypischen Form vor allem in der «Flussform der Zahlen»² sichtbar wird. Damit die Differenz (2) ihre stetige Wirkung auch in den Werken PLATOs praktisch entfaltet, muss die Struktur des «dem Gesetz Hinzugefügten» dem Wesen der Triade entsprechen. Der notwendig gewordene, allerletzte Dialog muss deshalb drei Bedingungen erfüllen. Zum Ersten muss er der regieführenden Einheit und Ganzheit (1) gerecht werden, d.h. er muss sie allem aufscheinen lassen. Konkret bedeutet das, dass alles Hinzugefügte auf dem bereits erworbenen Wissen aufbaut. Nur so folgt die Entwicklung bezüglich ihrer Inhalte dem «Gesetz der Addition».³ Dem Ersten tritt das Zweite fruchtbringend entgegen (2). Tatsächlich ist das Buch Epinomis gewissermaßen ein letzter und höchster Widerspruch, der ein Drittes, nämlich die Krönung des Wissens bewirkt. Die Krönung des Wissens ist die Weisheit. Wie man sie erwirbt, das ist Gegenstand des Dialogs Epinomis.

Der Weg dorthin führt über die Triade. Sie erweitert die Schau auf die scheinbar nur zählenden Zahlen. Ihr Muster ist die Linearität des Zahlenstrahls. Um das Zählende vom Erzählten zu unterscheiden, muss man das wahre Wesen der Drei durchschauen. So führen drei Männer den Dialog in der Epinomis, und es sind die gleichen drei Männer, die schon den Dialog «Die Gesetze» geführt haben und dort mit Hilfe der Linearität der Schrift die Gesetze in 12 Büchern manifestiert haben. Nun aber ist der Blick auf sie ein anderer. Er ist geschärfter und ergänzt den zählenden durch den erzählenden Aspekt.

Schon die «Gesetze» erzählen von den drei am Dialog beteiligten Männern in Form eines Dreiecks. Dem «einen», namenlosen «Athener» folgen die «zwei» namentlich benannten Mitunterredner «Kleinias» und «Megillos». Die Zwei gehören durch ihre namentliche Benennung einer gemeinsamen Ebene an. Der namenlose «Athener» hingegen ist der Meistwissende und der Gesprächsführer. Er ist die Nummer Eins unter den Dreien und steht den anderen Zwei, «Kleinias» und «Megillos» gegenüber. Geometrisch gesehen kann man hierin ein erzähltes Dreieck (s) erkennen. Da hier Gesetze definiert werden, ist es ein abwärts gerichtetes Dreieck, das Substanz erschafft und «manifestiert». Das Bild ändert sich in der Epinomis. Auch sie nennt die drei Männer. Selbst die genannte Reihenfolge ist die gleiche. Nur der Kontext zeichnet diesmal ein anderes, ein aufwärtsgerichtetes Bild der Trias (r). Der namenlose Athener betont als Erstes die Einheit mit dem Zweiten, dem «Klinias» und dann erst schließt er auch den Dritten, den «Megillos» mit ein, der diesmal die erhabene Spitze der Triade bildet, denn er sagt: «… ich (1/Athener) und du (2/Kleinias) lieber Freund und unser (3) Megillos …». Megillos steht nunmehr über der durch die Zwei gezeichneten Linearität 1—2. Seine Anwesenheit ist begreifbar und doch ungreifbar im physischen Sinn. Megillos wirkt (3) mit, doch hören wir von ihm kein einziges, konkret gesprochenes Wort.

Der Athener spricht – schon wie in den Gesetzen – in der Epinomis den ersten Satz. Das Erste was er artikuliert, ist die «Verabredung der Drei». Was so banal wirkt, ist in Wirklichkeit eine vielschichtige Metapher. Vordergründig setzte sie zunächst die aktive Beziehung innerhalb der Drei, der Drei-Einheit ins Bild. Zugleich beschreibt sie die Universalität des Archetyps, die über die offensichtliche Beziehung hinausreicht. Die Metapher verbindet auch noch das aktuelle Geschehen mit dem Vorangehenden, also der Formulierung der Gesetze. Die Formulierung «gemäß der (einstigen) Verabredung» [973 St.2 A] erweitert die Funktion der Drei. Die voran festgestellte, andere und nun umgekehrte Funktionsrichtung (r) in der Epinomis erzählt (1) von gleich drei Funktionen. Sie erzählt zum Ersten von den drei Männern, zum Zweiten von der Verbindung zum ersten Dreieck und den Gesetzen und zum Dritten davon, dass aus der Verbindung ein Höheres erwächst, das in der Sechszahl Gestalt annimmt (s+r = Y). Die dreischichtige Metapher erzählt demnach von nicht weniger, als vom unaufhörlichen Lebensfluss, dessen Symbol die Zahl Sechs ist.

Der Kern der platonischen Lehre ist die Adelung des Archetyps der Zwei. Um ihre Göttlichkeit erschauen zu können, muss man sie in einem ersten Schritt anerkennen, anstatt sie geringzuschätzen oder gar zu versuchen, sie zu negieren. Das macht die Epinomis, indem sie die schon anfänglich vorhandene, doch subtile Unterscheidung zu den Gesetzen in ihrem fortlaufenden Text entfaltet. Der uneingeweihte Leser findet darin einen unauflösbaren Widerspruch zwischen der Epinomis und den anderen Werken PLATOs.

Das Unwissen über den Sinn des hier letzten und höchsten, aber fruchtbringenden Unterschieds führte im Laufe der Zeit dazu, dass man sogar die Echtheit der Epinomis als platonische Schrift angezweifelt hat. In manchen Gesamtausgaben der Werke PLATOs ist sie nicht einmal mehr vorhanden, obwohl sie seit frühester Zeit als Teil des platonischen Korpus galt. HANS RÆDER hat nach vielen Kritiken und Wirrungen in großer Detailarbeit analysiert, dass die Epinomis eine echt platonische Schrift ist.⁴ Freilich kannte er die genannten zahlensymbolischen Hintergründe nicht, sonst hätte er sie in seiner Richtigstellung zumindest erwähnt. Seine Arbeit aber extrahiert die Widersprüche der Epinomis zu den 12 Büchern der Gesetze, die er dann in einem zweiten Schritt zu einem erzählten Gesamtbild zusammengefügt. Ich will einige wenige von ihm aufgezeigten Beispiele hier anführen.

Zunächst aber soll erwähnt werden, woher der Zweifel an der Echtheit der Epinomis historisch seinen Ausgang nahm, obwohl doch im Altertum deren platonischer Ursprung von Aristophanes dem Byzantier, von Thrasyllos und von Cicero bezeugt wurde. Es war eine bei Diogenes Laertios gefundene Notiz, in der er bemerkt: »Einige sagen, dass Philippos der Opuntier seine (des PLATO) Gesetze umgeschrieben habe; von diesem, sagen sie, sei auch die Epinomis« (Diogenes Laertios III 37). Zu der Notiz muss bemerkt werden, dass es üblich war, dass die zunächst auf Wachstafeln geschriebenen Texte auf stabilere Träger übertragen wurden. Dazu wurden sie «abgeschrieben». Vielleicht liegt der unheilvolle Verdacht bereits in der Gleichsetzung von «umgeschrieben» und «abgeschrieben» begründet. In diesem Umfeld soll PROKLOS im Altertum der Erste gewesen sein, der die Unechtheit der Epinomis behauptet habe. Wie dem auch sei, die genaue Analyse der besagten Widersprüche kann im Bezug zur sogenannten «Zahlenkunst» hier Klarheit verschaffen und zeigen, dass PLATO sich ihrer bewusst bedient hat.

Das sogenannte 13. Buch bringt ein letztes Mal und in hochkonzentrierter Weise das Wesentliche der Platonischen Lehre auf den Punkt. Es schließt die vermeintlich bereits abgeschlossenen Gesetze noch einmal in höherer Weise ab und erzeugt zugleich eine neue Spannung, die ihrerseits den denkbar größten Horizont eröffnet, nämlich den Weg von den Einzelwissenschaften hin zur Weisheit. Der Dialog «Epinomis» ist insofern ein «Abschluss», der aus anderer Perspektive keiner ist. Er ist vielmehr im wörtlichen Sinn ein «wirklicher», weil fortwährend wirkender Abschluss, der das Bild eines Fraktals zeichnet – analog der «Flussform der Zahlen». PLATO spricht hier bewusst nicht von Mathematik, sondern von der «Zahlenkunst» [977 St.2 B]. Sie ist der Weg zur Weisheit. Daran lässt der Urvater der Philosophie in seinem wirklich letzten Dialog keinen Zweifel. Hören wird dazu den Originaltext:

«… denn alle diese (herkömmlichen, erwähnten) Künste haben für das Volk ihren Nutzen, aber wo es sich um Weisheit und Tugend handelt sind sie nicht zurechnen, und eben so wenig kann die gesamte Jägerei⁵, so reichhaltig und erfinderisch sie ist, Seelenadel und Weisheit erzeugen [975 St.2 C]. … … Nun muss aber doch irgendeine Wissenschaft zu finden sein [976 St.2 D] durch deren Besitz jemand wirklich und nicht bloß nach der Meinung der Leute weise wird. Lasst uns also zusehen. Wir machen uns da freilich an eine schwer zu untersuchende Sache, wenn wir so außer den erwähnten Wissenschaften noch eine andere aufzufinden suchen, welche wirklich und mit vollem Recht Weisheit zu heißen verdient und deren Inhaber nicht mehr ein handwerksmäßiger und ungebildeter Geist, sondern durch sie ein weiser und tugendhafter Bürger sein soll, gerecht und eifrig gleichermaßen als Herrscher wie als Untertan im Staate. Lasst uns denn also zuerst in Betracht ziehen, welche von allen Wissenschaften [E] wohl allein so geartet ist, dass, wenn man sie dem Menschengeschlecht entzöge oder wenn sie nie demselben zu Teil geworden wäre, dasselbe ganz unvernünftig und unverständig sein würde. Diese zu finden wird nun nicht so gar schwierig sein. Denn wenn man die eine Wissenschaft gegen die andere hält, so wird diejenige, welche dem ganzen Menschengeschlecht den Begriff der Zahl verliehen hat, es .sein, welche so großes leistet, und ich glaube, dass uns eher ein Gott selber als irgend ein Zufall diese Wissenschaft zu unserer Erhaltung verliehen hat, es sein, welche so großes leistet, und ich glaube, dass uns eher ein Gott selber als irgend ein Zufall diese Wissenschaft zu unserer Erhaltung verliehen hat … … Aller unserer Erkenntnis muss daher notwendig die der Zahl zu Grunde gelegt werden [977 St.2 C] … … Lasst uns denn nun in unserer Untersuchung eben dazu fortschreiten, auf welche Weise wir denn des Zahlenbegriffs inne geworden sind. Wohlan also! Woher kam es, dass wir vom All mit der natürlichen Fähigkeit ausgestattet sind aus der Betrachtung desselben den Unterschied zwischen Eins und Zwei abzunehmen [C] während dieselbe so vielen anderen lebenden Wesen von ihrem Vater nicht zu Teil ward? In unsere Natur legte der Gott zunächst eben dies Vermögen diesen Unterschied, wenn er uns gezeigt wurde, zu begreifen, und sodann zeigte er ihn uns und zeigt ihn noch fort und fort.» (Hervorhebungen durch den Autor)

Die im Dialog «Epinomis» von PLATO aufgebaute Spannung ist allumfassend. Sie relativiert nicht einfach nur die Vielzahl der durchaus wertvollen Einzelwissenschaften, sondern auch die Formen der sich PLATO bis dahin bedient hat. Der Widerspruch blüht in seiner Fruchtbarkeit regelrecht auf. Zugleich bringt das den sogenannten «Anhang zu den Gesetzen» immer wieder in den Verdacht, kein originärer platonischer Dialog zu sein.

In Wirklichkeit besagt die letzte Botschaft, «alles hat einen Anhang», auch die Werke des Genius selbst. Das kann der wiederum nicht besser illustrieren, als mit wahrhaftigem Handeln. Die Widersprüche zwischen «Epinomis» und den anderen Dialogen zeichnen, wenn man sie recht versteht, den Weg zur Weisheit auf – dem Anliegen der «Epinomis». Um die hinter den Widersprüchen verborgene Einheit und Ganzheit zu erkennen, will ich hier beispielhaft sechs mir besonders gewichtig erscheinende im Einzelnen behandeln. Darüber hinaus möchte ich schließlich auf die scheinbar unüberbrückbaren Differenzen zwischen PLATO und seinem Schüler ARISTOTELES eingehen. Der Leser habe bei der Aufnahme der hier aufgeführten Widersprüche immer das Bild der Triade und ihrer Ganzheit im Blick.

Philosophen die annehmen, die «Epinomis» sei eine Fälschung stützten ihre Annahmen vor allem auf einen besonders eklatant erscheinenden Widerspruch zwischen dem letzten Buch und den übrigen Büchern PLATOs. Er betrifft den Kern der Lehre PLATOs – die sogenannte Ideenlehre.

Die von PLATO so hoch gewichteten «Ideen» erwähnt er in der Epinomis nicht einmal! Wer aber den Kern seiner Lehre nicht auch als Kern behandelt, der kann nicht der Verfasser der Epinomis sein, deren Gegenstand die Suche nach Weisheit ist. Das ist zweifelsfrei richtig und PLATO macht genau das, was die Kritiker hier nicht erkennen. Er spricht in der Epinomis von den Zahlen, als die Träger der göttlichen Weisheit. Wenn beides, die Zahlen und die Ideen gleichermaßen gemeint sind, dann sind die «Ideen» mit den «Zahlenarchetypen» identisch. Das ist die höhere Erkenntnis, um die es hier geht und PLATO versucht, in den Formulierungen keinen Zweifel aufkommen zu lassen!

«… Die ersteA und wichtigsteB Wissenschaft ist die der Zahl als solcheC, wobei das gewöhnliche Rechnen ausgeschlossen ist …» [Epinomis 990d].⁶

Was manchem Philosophen als der denkbar größte Widerspruch erscheint, ist in Wirklichkeit eine Auflösung der Frage nach dem fiktiven «Ort» der Ideen. Die Botschaft in der «Epinomis» ist klar: Der «Ort» (siehe das «Gesetz der Vier», das die Manifestation / 4 des Geistes / 3 erfasst) ist identisch mit den Zahlen. Die Ideenlehre ist die Lehre von der Existenz von Archetypen und deren Sprache sind die Zahlen. Über die Zahlen werden die Ideen greifbar, wie auch die Musik über die Noten greifbar wird.

Wer sich nicht nur um Wissen, sondern um den Gipfel menschlichen Bewusstseins bemüht, der strebt nach Weisheit und die «Epinomis» weist den Weg zu ihr. Spätestens mit PLATOs letztem Dialog muss der nach Weisheit strebende Leser sich mit den Zahlenarchetypen auseinandersetzen. Die ist eben nicht die Lehre von den Rechenkünsten, sondern die Lehre von der «Kunst der Zahlen» [977 St.2 B].

Wer nach wie vor skeptisch gegenüber der Echtheit der «Epinomis» ist, der muss dennoch Folgendes eingestehen. Wenn der Verfasser nicht PLATO selbst gewesen ist, dann muss er ihm dennoch besonders nahegestanden haben und ein Wissender der sogenannten Ideenlehre gewesen sein. Kurzum: Die Frage nach der Echtheit berührt nicht den philosophischen Umfang der «Epinomis».

Die Ideenlehre alias Zahlenlehre macht vor allem eines. Sie erweitert die auf der Herrschaft der Gegensätze alias der Zwei beruhende, lineare Vorstellung des Zahlenstrahls in eine triadische Vorstellung vom Fortgang der Dinge, wie sie beispielsweise im Bild der «Flussform der Zahlen» ansichtig wird. PLATO beschreibt die Verbindung der Zwei (Linarität) und der Drei (Dynamik) in zwei aufeinander folgenden Aussagen. Nach der Feststellung «Die Zahlenkunst ist das wichtigste Geschenk für jeden, der es annimmt …» [977 B-C] folgt unmittelbar eine Rückverbindung zu den Zahlen 2 und 3 und Gerade und Ungerade sowie zu deren Verhältnis. Hinter der an dieser Stelle abstrakt wirkende Aussage steht die Unterscheidung des Höheren und Geistigen (3) von den rein dinglichen Gegensätzen (2). Die eingesetzte Zahlensymbolik beschreibt den Unterschied zwischen der vom Zahlbegriff getragenen Vernunft und Weisheit» zum Dasein, das ausschließlich von «sinnlicher Wahrnehmung und Erinnerung» getragen wird. Die Textpassage unterscheidet deutlich zwischen der Zahl und dem Zählen. Die so entscheidende Differenzierung wird im Verlauf des Dialogs immer weiter erhellt:

«Sie (die Gottheit) muss es doch wohl wissen, dass sie wirklich uns eben dies lehrt und das wir lernen, nämlich die Zahl und das Zählen …» [988 B].

Die erste denkbare und das Bewusstsein herausfordernde Beziehung ist die der Zwei zu der ihr vorausgehenden Eins (1—2). Wie die zwei ersten Archetypen sich gegenüberstehen, so steht die Epinomis den ihr vorangehenden Gesetzen gegenüber (12—13). Was man im ersten Fall noch vorwiegend als eine statische Beziehung wahrnimmt, das erscheint im zweiten Fall vorwiegend unter seinem dynamischen Aspekt und um diese Dynamik geht es in der Epinomis als das Hinzugefügte. Das Andere, die «Zweizahl» erzählt von der umgekehrten Blickrichtung, wie es die schon genannten gegenläufigen Dreiecke illustrieren. PLATO demonstriert PLATO sie anhand von scheinbar widersprüchlichen Richtungen der Planetenbewegungen. In vorangehenden Dialogen wie beispielsweise im in Timaios 36 C gehen sie «zur Linken hin», In der Epinomis (987 B) hingegen beschreibt er die Drehrichtung der Planeten «zur Rechten hin». Der Widerspruch ist anspruchsvoll, denn er verlangt nicht nur metaphorisch zu denken, sondern auch triadisch und somit in Form einer dauerhaften Dynamik.

Freilich kann man auch hierfür andere Begründungen anführen als den von mir genannten Grund, zumal die Blickrichtungen auf der Nordhalbkugel eine umgekehrte als die auf der Südhalbkugel ist. Immerhin bilden beide Sichtweisen jeweils das Ganze ab, so wie es PLATO in seinem letzten Widerspruch versucht, zu artikulieren.

Die Epinomis enthält sprachlich auffallende Wortverbindungen. Ein Beispiel sind die beiden Begriffe «Wahrheit» und «Wahrscheinlichkeit«. Während PLATO in den Dialogen sie stets als einen Gegensatz behandelt hat, ändert sich sein Blick auf sie bei der Suche nach Weisheit. Er wird ganzheitlicher. In der Epinomis erfasst er sie als ein Ganzes und spricht von »in Wahrheit und nach Wahrscheinlichkeit« [976 D].

Die Dialoge PLATOs beginnen in der Regel mit der bewussten Beschreibung der Umstände, unter denen die Dialoge stattfinden. Oft sind Ort und Zeiten angegeben. Die Beschreibungen der jeweiligen Umstände sind nicht zufällig. Die in ihnen aufgegriffenen Archetypen skizzieren bereits das anstehende Thema. Doch die Epinomis macht hier scheinbar eine Ausnahme. Sie «widerspricht» auch hier, denn sie eröffnet den Dialog nicht mit einer Beschreibung der Umstände, sondern mit der Motivation der Beteiligten. Anstelle einer Statik tritt hier der Fluss, anstelle des Dinglichen das Geistige. Physische Umstände sind unmittelbar greifbar. Die zu Beginn des Dialogs Epinomis hervorgehobene Verabredung hingegen ist eine (nur) begreifbare. Die andersartige Einleitung besteht in einem Rückbezug zu den voran manifestierten «Gesetzen». Die dort offenbar getroffene Verabredung lässt sich in den Gesetzen aber gar nicht finden.

Der Widerspruch ist ein vertikaler, der sich zwischen einer höheren und einer niederen Dimension auftut. Sucht man ihn als Archetypus, so begegnet man ihm erstmals im Erheben der Drei über die Ebene der Gegensätze, die von den Archetypen Eins und Zwei gebildet wird und als Polarität der Ebene 1—2 sichtbar wird. Das Erheben der Drei entfaltet sich geometrisch im Erheben der Fünf als ein Erheben des Bewusstseins (5) über die profane Substanz (4). Das symbolisiert das Bild der Pyramide, in dem sich die Pyramidenspitze über die profane Existenz (4) erhebt. Das erhobene Bewusstsein hat die «Kunst der Zahlen» entdeckt und mit ihr das wahre Wesen des Anderen. Das befähigt das auf diese Weise schauende Subjekt, den Widerspruch selbst in seiner höchsten Erscheinung, nämlich in der Begegnung mit dem Irrationalen fruchtbringend zu nutzen.

Abb. 1

Das «Erheben» wohnt in allen Dimensionen des Seins. Es hat einen fraktalen Charakter.

Das Buch Epinomis greift alle hier über die Geometrie dargestellten Dimensionen des Erhebens auf. Die drei den Dialog führenden Personen haben dank ihres höheren Bewusstseins (5) die Gesetze in 12 Büchern manifestiert. In der ihnen folgenden Epinomis geht es nun darum, auch noch die höchste aller Ebenen, das ungreifbare, irrational erscheinende Göttliche ins Leben zu holen. Den Schlüssel dazu finden sie im konkreten Dasein, genau genommen findet sie ihn im Zusammenwirken von Geist (3) und Substanz (4), wie ihn der Satz des Pythagoras ins Bild setzt, hier aber nicht Gegenstand einer näheren Betrachtung sein kann. Ausdruck ihres Wirkens sind die Gesetze, die PLATO konkret in 12 Büchern niederlegt (3 x 4).

Die Epinomis hingegen existiert durch die (weiterführende) Unterscheidung zu ihnen. Diesmal ist es nicht das Bewusstsein (5) als solches, sondern das höhere Bewusstsein, das hier als «Weisheit» in Erscheinung tritt. Der Schlüssel ist die Kunst der Zahlen und die Geometrie, sofern man letztere nicht nur als profane Messkunst, sondern als das Erscheinen der Zahlen in den Dimensionen und Formen versteht [Staat 527; Epinomis 990].

Die drei am Dialog beteiligten Personen fanden einst die Gesetze dank ihres Bewusstseins über das Vermögen zur «Einsicht». In der Epinomis greifen sie darauf zurück und erörtern, wie sie darüber hinaus Weisheit erlangen können. War die Einsicht für den weitgehend linearlogischen Denker noch einigermaßen greifbar, so ändert sich das beim Begriff der «Weisheit». Sie entzieht sich der einfachen Logik. Wer der Zahlenkunst nicht mächtig ist, dem erscheint das als Bruch und abermaliger Widerspruch zu den vorangehenden Dialogen. Tatsächlich geht Weisheit aus Einsicht hervor. Nur bedarf es, um ihren Bezug zu erfassen, der Erzählung der Zahlen und ihrer Logarithmen, wie sie in der «Flussform der Zahlen» ansichtig werden.

Die Zahlenkunst fällt nicht vom Himmel. Auch sie bedarf einer Basis und die findet sich in den vielen profanen Künsten und Fertigkeiten die für die Erhaltung des Lebens der Menschen unentbehrlich sind, wie Ackerbau, Hausbau u.a. In ihnen bereits verbirgt sich die Kunst der Zahlen. Ihren Ursprung aber findet man im Uranus, dem Himmel [976 E—977 A]. Der ist wohlgemerkt das 11. Sternzeichen. Seine Zahl zeigt durch zwei scheinbar gleiche Einsen die Mehrdimensionalität des Daseins an. Schon im Timaios (39 B) erfahren wir, dass die Gottheit die Sonne auf den Himmel gesetzt habe, damit die lebendigen Wesen von der Zahl erfahren können. Auch hier soll angemerkt sein, dass die Naturwissenschaften herausgefunden haben, dass der Rhythmus der Sonnenaktivitäten der Zahl 11 folgt.

Wenn die Epinomis den Himmel alias die Gottheit Uranus als Ursprung der Zahlen nennt, dann erzählt sie von zwei gleichberechtigten Einsen alias Einheiten und Ganzheiten, wie sie durch die Zahl 11 symbolisiert werden. Das offensichtlich hierarchische und fruchtbare Verhältnis der beiden Entitäten ist der Ursprung und die Schöpferkraft aus dem alles Dasein und schließlich das Lebendige mit seinen unterschiedlichen Graden an Bewusstsein erwächst. Im Sinne des höheren Bewusstseins spiegelt sich die Polarität der zwei Einsen der Zahl 11 im Gegensatz von Einsicht und Weisheit. Kurzum: Wie die Zahl 11 die beiden Pole zu einem Ganzen verbindet, so verbindet die Epinomis die Einsicht mit der Weisheit.

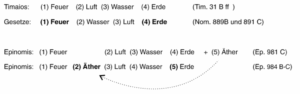

Einen besonderen Widerspruch der Epinomis zu den vorangehenden Büchern finden wir in der sogenannten Elementen-Lehre, die bis dahin eine Vier-Elementen-Lehre war. Im Timaios erfahren wir, dass die Gottheit die Welt aus den vier Elementen Feuer, Luft, Wasser und Erde zusammengefügt hat [Tim. 31 B ff]. Die Epinomis fügt noch ein 5tes Element, den sogenannten Äther hinzu [981 C]. Das Hinzugefügte und die durch dieses Hinzufügen möglich gewordene Weisheit sind die wesentlichen Kennzeichen der Epinomis. Weisheit bedeutet höheres Bewusstsein und dessen Archetyp ist die Zahl 5. So wundert es nicht, dass der Text die Zahl 5 außerordentlich betont.

Das Entstehen der Fünf-Elementen-Lehre aus der vorangehenden Vier-Elementen-Lehre erzählt von einem fortlaufenden Prozess der Fruchtbarkeit. Der Widerspruch ist der Geburtshelfer des Prozesses. Die Veränderungen in der Folge der Elemente sind nicht zufällig. Sie verraten Weiteres. Schon in den Gesetzen wird die ursprüngliche Folge aus dem Timaios verändert. Die mittigen Elemente, Luft und Wasser verkehren in den Gesetzen ihre Positionen. Die einst an zweiter Stelle stehende Luft tritt in den Gesetzen an die dritte Stelle. Mit anderen Worten: Die Ordnung der Gesetze hat sich gegenüber der Ordnung im Timaios auf subtile Weise bereits verändert. Sie betrifft nur die zwei mittleren Elemente. Ihre äußeren Grenzen, das Feuer und die Erde bleiben erhalten und vermitteln den Eindruck eines scheinbar feststehenden Ganzen. So erscheint es, obwohl im Inneren bereits eine Bewegung feststellbar ist. Die Eckpfeiler Eins und Vier alias Feuer und Erde der (scheinbar unveränderlichen) Gesetze werden von der an anderer Stelle von mir beschriebenen «Urformel Vier» getragen. Sowohl das Feuer (1) als auch die Erde (4) bleiben in ihrer Beziehung unberührt und formen sich zu den Gesetzen und deren Zwölfzahl aus.⁷

Mit dem hinzugefügten 13. Buch tritt die zuvor noch verborgene, innere Dynamik offen zutage. Sie zeigt sich in wechselnden Bildern. Das offensichtlichste ist das Hinzutreten des 5ten Elements, des Äthers. Der den Dialog beherrschende Athener stellt dabei zunächst klar, dass alle die Bilder unter der stetigen Regie der Einheit zu betrachten sind [983 D – 984 D]. Die Bilder beschreiben eine Dynamik, ein stetiges Fortschreiten zum «Ursprung des Ursprungs» bis hin zur Konstitution der Götter selbst. Am ewigen Wirken des Ursprungs festhaltend übernehmen sie nun wieder die Folge der Elemente aus dem Timaios, die da ist Feuer, Luft, Wasser und Erde [981 C].

Abb. 2 PLATO nennt verschieden Folgen der Elemente und zeichnet darin eine inhaltlich bedeutende Dynamik auf.

Den hinzutretende Äther hatte PLATO schon in den Büchern Phaidon [109 B] und Timaios [58 D] kurz erwähnt. Hier nun entfaltet er ihn. Im Phaidon versucht er die Existenz der Erde zu begründen und zu beschreiben, gesteht aber, dass er dazu nur unzulänglich imstande sei. In diesem Zusammenhang erwähnt er den sie umgebenden Weltenraum den Äther, geht jedoch nicht weiter auf ihn ein. Doch auch hier schon ist der Äther im Hinblick auf die Berührung zweier Dimensionen ein Anderes und somit Zweites.

Im Timaios beschreibt PLATO u.a. die Vielschichtigkeit aller vier Elemente und in diesem Zusammenhang nennt er den Äther «die reinste Art von Luft». Der Äther grenzt aus der Erdensicht an das Andere und Ungreifbare oder ist es möglicherweise schon selbst. Auch in diesem Bild steht der Äther für das Andere und Zusätzliche. Da das Element Luft die zweite Position in der Folge der Elemente einnimmt und so in dieser Folge selbst ein Zweites ist, verkörpert der Äther auch aus dieser Sicht das Wesen eines Anderen und Zweiten. Dieses Bild nimmt in der Epinomis genauere Gestalt an. Die vier Elemente sind das Eine und der hinzutretende Äther nun das Andere (1 2 3 4 – 5).

Das Wesen des fünften Elements und Archetyps ist eine Entfaltung des Wesens des Zweiten. Die Botschaft der ersten Beziehungen 1—2 bekommt durch das Hinzutreten eines «anderen» Fünften eine neue Dimension.⁸ Das so entstehende neue Bewusstsein basiert nicht mehr allein auf Wissen, sondern nun auf Weisheit. Möglich wird die durch das Erkennen der Konstitution der Gottheit (1) und dem nun sichtbaren Bezug zum schauenden Subjekt (1—5). Gemäß der ewigen Ganzheit stellen sie eine Verbindung zwischen nun allen fünf Elementen her und erklären das aus ihnen erwachsende hierarchisches Miteinander der Wesen.

Das 13. Buch veranschaulicht die Fruchtbarkeit der Zweiheit und Polarität, die bei Unkenntnis der Zahlenkunst zu großen Fehlschlüssen führt. In jener Unkenntnis verliert das Subjekt das durchgängige Wirken der Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit aus dem Auge. In der Geschichte der Philosophie hat das soweit geführt, dass man glaubte, schon zwischen PLATO und seinen nächsten Schülern eine tiefe Kluft erkennen zu können. In Wirklichkeit folgten die Schüler der Botschaft des Meisters, stets weiter zu gehen und über den scheinbaren Widerspruch zu neuen Höhen zu gelangen, von denen aus die Einheit und Ganzheit allen Seins noch deutlichere Strukturen offenbart.

Besonders eindrücklich ist der philosophische Fehlschluss bei der Interpretation der Lehre des ARISTOTELES in Bezug auf die des PLATO. Am Beispiel der Elementen-Lehre möchte ich das hier kurz aufzeigen.

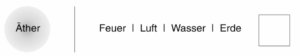

Wie wir wissen, hat der Schüler als Erstes die Vier- und sodann aus deren Logik heraus auch die Fünf-Elementen-Lehre PLATOs übernommen. Als Schüler machte er das, was die Elementen-Lehre fordert, nämlich fortzuschreiten und einen fruchtbaren Gegenentwurf zu den Bildern PLATOs zu entwerfen. ARISTOTELES behält die Lehre von den vier Elementen bei, welche die konkrete, irdische Welt beschreiben. Zugleich stellt er ihnen ein »erstes Sein«, den Äther voran, in dem er den Kreis und das Bewegungsprinzip erblickt.⁹ Bei ARISTOTELES erhielt der Äther, das Andere und Ungreifbare eine absolute Vorrangposition vor den üblichen, begreifbaren vier Elementen Feuer, Luft, Wasser, Erde.

Abb. 3 ARISTOTELES setzte den ungreifbaren Äther vor die konkrete Realität der Vier

Der Äther steht als ein Erstes vor allem. In PLATOs erstgenannter Ordnung in der Epinomis war der Äther hingegen ein Letztes und Höchstes. ARISTOTELES betrachtet demnach die gleiche Ordnung aus der Gegenperspektive. Immer aber ist der Äther ein der Vierheit Gegenüberstehendes.

Mit dem absoluten «Vor- und Herausrücken» des Äthers aus allen greifbaren und begreifbaren Sphären anerkennt ARISTOTELES auf neue Weise die Existenz des absolut Anderen und startet aus der so stabilisierten «Sicht aus der Welt» heraus, eine neue Philosophie mit einem Realitätsbezug, der die Entwicklung der Naturwissenschaften beförderte. ARISTOTELES schlug mit der Erkenntnis, dass Erkennen notwendig immer aus der Substanz und Vierheit heraus erfolgt, einen neuen Pflock ein. Die neue Gewichtung der Vierzahl brachte auch ein anderes und neues Bewusstsein (5) hervor. Das erklärt einige seltsam wirkende Passagen in seinen Texten, in denen er seine Vorgänger so behandelt, als ob die doch nur die Vier-Elementen-Lehre oder auch nur eine Drei-Elementen-Lehre angenommen hätten.¹⁰ Jedermann aber weiß, dass er mit dem Äther die Fünf-Elementen-Lehre ebenfalls übernommen hatte. Seine Fünf-Elementen-Lehre unterscheidet sich von der des PLATO. Sie widerspricht ihr in einigen Perspektiven, lehnt sie aber nicht grundsätzlich ab.

Bei ARISTOTELES umspannte das numinose Andere gänzlich die durch die Vierzahl charakterisierte Welt. Das ungreifbare Andere war der Träger der stets vorauszusetzenden Trias und damit der Bewegung. Der Äther beinhaltet die ewige Bewegung samt seines sogenannten «unbewegten Bewegers». ARISTOTELES hielt fest, dass es keinen Sinn ergibt, die Dreiheit alias die Bewegung in einer Endlosschleife ständig weiter hinterfragen zu wollen.

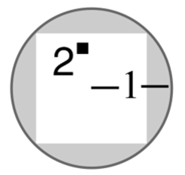

Jenes aristotelische Bild ist ein Neustart auf der Basis der Lehre PLATOs. Was ARISTOTELES behauptet, das lässt sich in der einfachen Geometrie vom Einheitskreis und den von ihm umschlossenen Quadrat der Fläche 2 einfangen. Das geometrische Gleichnis erzählt vom Verhältnis der Ganzheit (1) zum Bruch (2) alias vom Verhältnis der Gottheit zu Welt der Dinge (4). Auf der Basis kann ARISTOTELES sodann eine weiterführende Theorie aufbauen, in welcher die Vierheit nach wie vor das die Welt repräsentierende Prinzip ist.

Abb. 4 Das erste denkbare und somit archetypische Kreis-Quadrat-Verhältnis entsteht durch den ein Quadrat vollständig umschließenden Einheitskreis. Es erklärt, was der Archetyp «Zwei», der für das Prinzip des «Bruchs» (2) steht, in Wirklichkeit ist. Auf diesen lebensnotwendigen Bruch baut Aristoteles sein System auf.

Die zu PLATO sich unterscheidende Perspektive des ARISTOTELES zeigt, dass man die Folge der Elemente anders, eben auf vielfältige Weise zählen kann. Kein Element ist streng und unwiderruflich nur einer einzigen Zahl zugeordnet. Doch bleibt die Archetypenlehre die Lehre von der «Kunst der Zahlen». Sie ist nach wie vor die Grundlage auch der aristotelischen Philosophie. ARISTOTELES stellte aber klar, dass die Zahlen selbst keine Götter, sondern das letzte und erste Greifbare sind – eben Archetypen. Was er damit meinte, ist wohl am besten an Musiknoten zu erklären. Auch sie führen uns die Musik vor Augen, sind aber selbst nicht die Musik.

Das Buch Epinomis hat PLATO im hohen Alter geschrieben. Im letzten, den «Gesetzen angehängten Buch» präsentiert er die Quintessenz seiner Lehre und die ist, wie es die Schrift unzweideutig erzählt, die «Kunst der Zahlen». Da die aber eine maximal abstrahierende Kunst ist, bedarf sie erklärender Formen, kurzum der Geometrie. Die Geometrie bringt die Zahlenarchetypen unmittelbar zur Anschauung. Das macht sie für den, der Wahrheit und Weisheit sucht, so unentbehrlich. Die Geometrie schafft Einblick, weshalb sie PLATO am Ende in der Epinomis [990 D] noch einmal preist und ihren «lächerlichen Gebrauch» als reine Messkunst, wie es ihr Name suggeriert, von ihrem wahren Wesen abtrennt.

Das wahre Wesen und den wahren Wert der Geometrie hatte er im siebten Buch vom «Staat» bereits ausführlich besprochen:

«Nicht wahr, wenn Geometrie auf wesenhaftes Sein zu schauen nötigt, so ist sie förderlich dazu, wenn aber auf die sichtbare Welt des vergänglichen Werdens, so ist sie es nicht?» … «Darüber wenigstens …wird also doch bei denen kein Zweifel sein, die nur wenig in der Geometrie erfahren sind, dass die genannte Wissenschaft etwas ganz anderes ist, als die Ausdrücke vermuten lassen, die diejenigen im Munde führen, die sich damit befassen … Sie führen bekanntlich doch eine spaßhafte und handwerksmäßige Sprache, gerade so als verrichteten sie eine mechanische Arbeit und als machten sie nur dieser Arbeit wegen alle ihre Demonstrationen, sprechen sie nur von quadrieren, verlängern, hinzufügen und wie alle diese ihre Ausdrücke lauten, während doch die ganze Wissenschaft einer geistigen Erkenntnis wegen betrieben wird … nur über folgendes hätten wir uns noch zu verständigen … dass es der Erkenntnis des unveränderlichen Seins dient [B] und nicht des in der Zeit etwas Werdenden und wieder Vergehenden? … Sie (die Geometrie) hätte nach deinem Zugeständnisse … die Kraft, die Seele zum Sein hinzuziehen, und wäre eine Bildung für einen wissenschaftlichen Kopf und um Seelen zum Wesen der Dinge hin zu leiten, die wir jetzt ungebührenderweise nur auf das Irdische hin halten». … Der Hauptnutzen aber, freilich schwer zu glauben, liegt darin, dass einem jeden ein gewisses Organ der Seele gereinigt und angefeuert wird, das unter anderen Beschäftigungen [E] abstirbt und erblindet, obgleich an dessen Erhaltung mehr gelegen ist als an tausend Augen, denn durch jenes Organ allein wird die Wahrheit geschaut» [Der Staat, siebtes Buch 527].

Fußnoten

¹ ALFRED NORTH WHITEHEAD: Process and Reality. An Essay on Cosmology. Cambridge 1929, S. 63.

² Die «Flussform der Zahlen» bildet den an sich linear verlaufenden Fluss der Zahlen in wachsenden Dreiecken ab. Auf diese Weise verbinden sich das gewöhnliche, lineare Denken und das triadische Denken zu einem größeren Ganzen. Das so entstehende Bild macht es möglich, Zahlenzusammenhänge und ihren tiefreichenden Qualitäten zu erkennen.

³ Das an anderer Stelle beschriebene «Gesetz der Vier» ist ein Gesetz der Addition von Inhalten, die stets in neuen und wechselnden Formen erscheinen.

⁴ HANS RÆDER: Platons Epinomis, KØBENHAVN 1938, EJNAR MUNKSGAARDS FORLAG

⁵ Man beachte die metaphorische Parallele zum «Jagen nach Wissen», das die Einzelwissenschaften antreibt.

⁶ Diese alte und offensichtlich richtige Übersetzung finden wir schon bei PLOTIN, wie uns Harald Haarmann (Weltgeschichte der Zahlen, 2008, C.H.Beck) zu berichten weiß. Die uns heute vorliegende, vollständige Übersetzung der «Epinomis» durch FRANZ SUSEMIHL trifft den Wesenskern nicht mehr so zielsicher, ist aber korrekt und lautet: «… Es sind dies nun aber folgende Lehrgegenstände: ZunächstA und vor allenB die Wissenschaft der reinenC oder unbenanntenD Zahlen … ». Anders aber nun verhält es sich bei späteren Bearbeitungen der Übersetzung durch SUSEMIHL, wie sie beispielsweise von R: HALLER (opera-platonis.de) vorgenommen wurde. Hier wird die von PLATO gemeinte «Zahlenkunst» kurzerhand mit dem Begriff «Mathematik» gleichgesetzt und textlich ergänzt. Das widerspricht der Aussage des Verfassers nun vollends: «Es sind dies nun aber folgende Lehrgegenstände: zunächstA und vor allenB die Wissenschaft, die Mathematik genannt wird, die Wissenschaft der reinenC oder unbenanntenD Zahlen …»

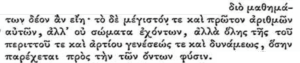

Um die entscheidende Textpassage im rechten Kontext selbst in Augenschein nehmen zu können, habe ich hier sowohl den altgriechischen Originaltext als dessen lateinische Form angegeben:

«… itaque disciplinis opus erit, quarum maxima et prima est numerorum ipsorum, verum non corpora habentium, sed universi imparis parisque ortus ac momenti, quod ad rerum naturam habent.»

⁷ Die besondere Gewichtung der Vier zum Zwecke der Hervorhebung der «Formel Vier» und das dabei anscheinende Zurücktreten der Zwei und der Drei hat später ARISTOTELES aufgegriffen, der «merkwürdigerweise» erzählt, PLATO hätte nur drei Elemente gelehrt, da er die beiden mittleren, Luft und Wasser, als Mischung von Feuer und Erde aufgefasst hätte (Aristoteles, De gen. et corr. B 3, 330 b 16.).

Im Vordergrund der scheinbaren Reduzierung stand das Hervorheben des Ur-Gesetzes, des «Gesetzes der Vier». Aus dem Verständnis der Lehre des PLATO heraus, d.h. dem Verständnis, dass die Einheit (1) im Konkreten (4) in Erscheinung tritt (1à 4), erfolgen alle Manifestationen. Was sich manifestiert, das manifestiert sich im Zusammenwirken der Zwei und der Drei alias dem Zusammenwirken polarer (2) Bewegungen (3). Auf diese Weise entsteht der stetige Fortgang (3) der Dinge (4) im Wirken der Sechs (2 x 3 )

⁸ Man beachte hier die Spiegelbeziehung der 5 zur 1, als Vergrößerung der Spiegelbeziehung 1—2, wie sie in der triadischen «Flussform der Zahlen» sichtbar wird.

⁹ Aristoteles, De caelo Ä 2—3, 268 b 11—270 b 25; Meteorol. Ä 2—3. 339 a 11—b 27.

¹⁰ Aristoteles, De gen et eorr. B 3, 330 a 30—b 9.

Das göttliche «Sprechen» und «Rufen» der Gottheit und ihr besonderer Bezug zu den Zahlen Fünf und Sechs in der Genesis von Michael Stelzner In der

Die «Frauen und das Kreuz» im Licht der vier Evangelien von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frauen und ihre Aufzählungen Das Wesen der Frau erwächst

Der Begriff der „Emergenz“ von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Der Begriff „Emergenz“ Der Terminus Emergenz (vom lat. emergere / dt. auftauchen) bezeichnet das plötzliche Hervortreten