777 oder 7x7x7 = 73 = 343

777 oder 7x7x7 = 73 = 343 von Michael Stelzner Die Sieben verbindet die drei Seinsdimensionen miteinander, die in der Flussform der Zahlen durch die

Vom Orakel von Delphi zum biblischen Mythos

von Michael Stelzner

Der griechische Mythos vom Oral zu Delphi und die sogenannte biblische Genesis haben vordergründig nichts miteinander zu tun und doch beschreiben beide die auf Archetypen beruhende Konstitution des Menschen. Beide verbildlichen die Symmetrie zwischen dem Ganzen, dem Heil (1) und dem potenziell zur umfassenden Schau fähigen Subjekt Mensch (5). Beide Mythen erfassen das Verhältnis über die archetypische Zahlenbeziehung 1—5. Der das Orakel zu Delphi beherbergende Tempel des Apollon artikuliert die Beziehung in seiner berühmten Inschrift «Erkenne dich selbst» und der biblische Mythos setzt die inhaltlich gleiche Aussage mit den Worten ins Bild «Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn … » (Gen 1:27/ELB).

Beide Mythen sprechen von der Symmetrie von Gottheit und Mensch und sie tun es in paradoxerweise über die Asymmetrie. Beide beschreiben eine Asymmetrie, die in der Symmetrie zur Gestalt wird. Konkret geht es in beiden Mythen um die systematische Beschränktheit der Subjekte.

Das beschränkte Bewusstsein steht der ihm unverstandenen Ganzheit gegenüber, die es immer wieder befragt. Ort und Gegenstand der Befragungen sind in den Religionen die Sakralbauten und die Schriften. Auch wenn das Befragen der Bibel in den abrahamitischen Religionen von den Fragenden nicht gern mit dem Befragen von Orakeln verglichen wird, so führt es doch zu den immer gleichen, sich wiederholenden Phänomenen. Der Fragende erlebt eine Offenbarung. Im Laufe der Zeit stößt er dann aber auf wachsende Widersprüche, die ihn unerbittlich in seine Welt zurückwerfen.

Die Legenden um das Orakel von Delphi berichten von Orakel-Sprüchen, die zum Schicksal derer wurden, die das Orakel befragt haben. Beispielhaft ist die von Sophokles verfasste Tragödie «König ÖDIPUS», die durch einen Orakel-Spruch ausgelöst wird und über zwei ihm folgende eskaliert.

Ein anderes, wohlbekanntes Beispiel für die verhängnisvolle Wirkung des Orakels von Delphi betrifft König KRÖSUS, den König von Lydien. Der Legende nach soll der 546 v.Chr. vor der Entscheidung zu einem Feldzug gegen den Perserkönig Kyros II. das Orakel befragt haben. Dessen Antwort war: Er werde ein großes Reich zerstören, wenn er den türkischen Fluss Kizilirmak überschreite. Der Regent glaubte, das Reich der Perser sei damit gemeint. In Wahrheit aber war es sein eigenes.

Die Legende um König KRÖSUS ist beispielhaft für alle Orakelsprüche. Sie übermittelt offenkundig die Botschaft, Orakel gehören zur Welt der Symbolik und beziehen sich nicht, oder zumindest nicht unmittelbar auf das Realgeschehen. Wer das dennoch glaubt und die aus einer anderen und höheren Welt kommende Botschaft auf einfache, linearlogische Weise deutet, erleidet schicksalhaft Schiffbruch. Das Problem besteht in dem den Menschen ewig begleitenden Zweifel. Wer ein Orakel befragt, der macht das aus einem Zweifel heraus. Folgt er dem Orakelspruch, dann geschieht nicht das von ihm Erwartete. Vielmehr stürzt ihn das Orakel geradezu in die Verzweiflung hinein. Der Mensch kann sich dem Archetyp Zwei und dem Zweifel nicht entziehen. Er wird mit ihm immer wieder auf eskalierende Weise konfrontiert. Das ist für den nach Erkenntnis und Ganzheit strebenden Menschen unbefriedigend. Er will mehr. Er will die Ordnung der Dinge vollends durchschauen. Weil seine Versuche jedoch immer wieder an der Unvollkommenheit der Welt (4) im Allgemeinen und der seines Bewusstseins (5) im Besonderen scheitern, wird er früher oder später zu der Erkenntnis gelangen, dass er die Lösung des Dilemmas im Wesen der Unvollkommenheit und in ihrem Nichtverstehen suchen muss.

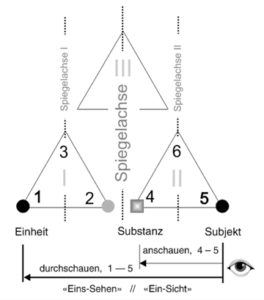

Abstrahiert geht es um das Wesen der Verneinung und damit um die erste aller denkbaren Beziehung, der Beziehung der Zwei zur Eins alias der Beziehung der Unvollkommenheit (2) zur Vollkommenheit (1). Wenn wir die Urbeziehung in ihrem Kern verstehen wollen, dann müssen wir sie soweit entfalten, bis wir sie im Verhältnis der numinosen Gottheit (1) zu den zur Schau fähigen Subjekten (5) wiedererkennen. Dafür bietet sich die in der nachstehenden Abbildung aufgezeigte «Flussform der Zahlen» an, die uns die innere Logik der Archetypen auf geometrische Weise vor Augen führt. Die archetypische Sprache der Zahlen kann die Grenzen der linear erscheinenden Welt überschreiten und dem Diktat von Anfang und Ende fortlaufend höhere Dimension entgegenstellen.

Abb. 1 Die zwei Perspektiven des Subjekts (5), das Anschauen und das Durchschauen der Wirklichkeit, dargestellt im Bild der (triadischen) «Flussform der Zahlen».

Die Mythen von den Befragungen des Orakels zeigen, dass dessen Antworten aus einer höheren, einer göttlichen Perspektive heraus erfolgen und wahr sind. Die Interpretationen durch die Fragenden hingegen sind zumeist falsch. Die Antworten des Heiligen werden für sie zum Schicksal, werden aber aus der im Nachhinein gewonnenen Perspektive als wahr erkannt. Das Richtige und das Falsche, das Eine und das Andere, sowie Anfang und Ende gehen Hand in Hand. Das ist die wahre Botschaft. Das Heilige verbindet die sich einst widersprechenden Urteile zu einer höheren Wahrheit und Ganzheit – eben zu etwas Heiligem (heil = ganz).

Es ist das Geheimnis eines jeden Orakels, dass es dem in seiner Subjektivität befangenen Subjekt (5) vermeintlich falsch und doch richtig und ganzheitlich antwortet. So findet das vermeintlich Falsche seinen Platz in einem größeren Ganzen.

Für die konkrete Orientierung in einer ganz bestimmten Situation taugt das Orakel nicht, denn im Sinn des fragenden Subjekts (5) ist es nicht objektiv. Die Antwort des Orakels geht von einer anderen, einer ganzheitlichen Vorstellung von Objekt (4) und Objektivität aus. Sie geht von der Vorstellung aus, wie sie das «Gesetz der Vier» erzählt. Für das Orakel ist das Andere (2) in der neuen Dimension nun das Subjekt (1-2 ➜ 1—5). Dem «Gesetzes der Vier» folgend schließt seine Antwort nun das fragende Subjekt (5) nicht mehr aus, im Gegenteil. Es überwindet die vom Fragenden einseitig vorgenommene Trennung zwischen Objekt (4) und Subjekt (5). Das Orakel antwortet im Nachvollzug des «Gesetzes der Vier» (1+2 ➜ 4) und erweitert das einstige «Gesetz der Substanz» zum «Gesetz der Subjekte» (-5 + 5 ➜ 10).

Das im Apollon-Tempel durch das Orakel zur Anschauung kommende neue Gesetz spricht in praxi summarisch von der Beziehung dreier Subjekte. Das sind zum einen die erd- und substanzgebundenen Subjekte, das fragende Subjekt (+5) und sein Gegensubjekt (-5). Zum anderen ist es das göttliche Orakel, das in der «Subjekte-Formel» 10 = 5+5 selbst die Aufgabe eines Subjekts erfüllt und den Konflikt der beiden niederen Subjekte durch deren Verbindung löst.

Das Orakel vollbringt mehr, als der Fragende erwartet. Seine Antwort übersteigt die auf die Linearität beschränkte Dimension. Die Antwort überfordert den aus ihr heraus Fragenden, gibt ihm aber zugleich die Hilfe an die Hand, seine eigene Konstitution und Funktion im Hinblick auf das Ganze zu erkennen. Das Orakel ist göttlich und seine Antwort ist ganzheitlich. Sie lassen sich nicht vom einzelnen Subjekt instrumentalisieren. Der Fragende erhält nicht die konkrete Handlungsanweisung, die er erwartet. Wer das erhofft, der verkennt das Wesen des Heiligen und entwürdigt mit ihm auch sich als Subjekt und Spiegelbild des Heiligen. Genau darauf verweist der Eingangsspruch zum Apollon-Tempel von Delphi: Erkenne Dich selbst.

Das Anliegen der Gottheit Apollon und seines Heiligtums ist es, den Menschen den ganzheitlichen Zusammenhang von Subjekt (+5), seinem Gegensubjekt (-5) und dem göttlichen Subjekt (10) nahezubringen. In ihm erfährt der Mensch etwas über den Sinn seines Begrenzt-Seins, das in einem größeren Ganzen eingebunden ist und das ihn in immer erhabenere Daseinsebenen führt. Es geht um Transformation.

Was der Tempel von Delphi im Menschen bewirkt, das ist in seiner Geschichte angelegt. Der Apollon-Tempel war früher der Tempel der Pythia, der Tempel einer geflügelten Schlange (siehe «Das Orakel von Delphi – der Mittelpunkt der Welt»). Die frühere Herrscherin war einst ein Symbol für Linearität und somit ein Symbol für den Gegensatz von Anfang und ein Ende. Apollon hat die Pythia getötet und die Vorstellung von der Herrschaft der einfachen Linearität gebrochen. Die Macht der Pythia ging so in die Macht des Apollon über. Geometrisch wurde das Lineare der Schlange zur Fläche des Sonnenkreises, der für den Sonnengott Apollon steht.

Der «Tod» der Pythia war kein wirklicher Tod. Er war der Tod von Anfang und Ende. Die einstigen Gegensätze verschmolzen zu einer neuen und höheren Ganzheit, in der die alten Qualitäten fortwirken. Die im Apollon-Tempel erfahrenen Orakel würdigen nach wie vor das ursprüngliche Wesen der Pythia und erfüllen darin immer wieder das ihr zugehörige «Gesetz der Vier», das seinem Inhalt nach ein «Gesetz der Addition» von Inhalten ist.

Das Orakel erzählt von der Konstitution des menschlichen Bewusstseins und seiner Beziehung zur Gottheit, die wir in der Beziehung der Zahlen 5 und 1 wiedererkennen. Die Erzählung ist hoch abstrakt. Sie erfasst das große Ganze und wirft sogar einen erhellenden Blick auf das Wesen des goldenen Schnitts. Ein so weit gespannter Bogen ist notwendig und vermag vieles. Doch lässt er leicht die vielen, für das konkrete Leben wichtigen Aspekte übersehen, die dem suchenden Subjekt in der Vielfalt seiner Begegnungen Orientierung geben. Gleichwohl sind sie in der vorgestellten Subjektformel verankert und werden insbesondere zum Gegenstand der abrahamitischen Religionen, dem Judentum, dem Christentum und dem Islam.

Die Anhänger der sogenannten monotheistischen Religionen befragen keine Orakel. Ihre Fragen nach der Konstitution des Menschen richten sich auf die Texte des Alten Testaments und auf deren Sprache, das Hebräisch. Die dort zu findenden Antworten sind komplex und werden wie die von einem Orakel erwartungsgemäß unzureichend und fehlerhaft interpretiert. Wie einst Krösus scheitern auch die Bibelexegeten. Das Schicksal der Religionen wiederholt das Schicksal der einzelnen Subjekte aus den Orakelerzählungen im größeren Maßstab. Die Vielzahl der aus den Urtexten der Bibel hervorgegangenen Religionen spricht im wörtlichen Sinn Bände.

Im Vergleich von Orakel und biblischen Schöpfungsmythos stellt sich die Frage, ob die frühe Erzählung von der Transformation des Tempels der Pythia (4) zum Tempel des Apollon (5) auch in der Genesis zu finden ist? Das ist wichtig, denn die Erzählung der Tempelgeschichte ist eine archetypische, die für ein rechtes Verstehen der Orakelsprüche unerlässlich ist. Die Namensänderung des Ortes der Entscheidungen von «Pytho» zu «Delphi» ist nicht profan. Sie beschreibt den Übergang von der Welt der Dinge und Substanzen (4) zur Welt der Subjekte und des Bewusstseins (5). Sie beschreibt, wie das «Gesetz der Subjekte» aus dem «Gesetz der Vier» hervorgeht und sich aus ihm erhebt.

Tatsächlich stellt auch die biblische Genesis der Genese des Bewusstseins die Vierzahl voran. Bevor sie in der bekannten Sieben-Tage-Ordnung die Frage nach der Konstitution des Menschen beantwortet, um daraus sein potenziell rechtes Verhalten abzuleiten, positioniert sie den biblischen Prolog. Der besteht aus vier Sätzen und erzählt in höchst konzentrierter Form von dem Gesetz, das die Grundlage für die nachfolgenden Texte stellt. Die dem Prolog in der Sieben-Tage-Erzählung folgenden vier Schöpfungstage entfalten zunächst noch einmal dessen Botschaft.

Der 5. Schöpfungstag hingegen ist aus vielen Perspektiven ein «anderer» Tag. Kurzum, er ist der Tag des Erhebens. An ihm erhebt sich das Bewusstsein (5), analog einer Pyramidenspitze aus der Ebene der Substanzen. Am «Fünften» werden alle lebendigen Wesen geschöpft. Das Wesentliche des Tages ist das Ganze (1). Das Ganze umfasst alles Bewusstsein (5), auch seine abgestuften Grade. Am Fünften erhebt sich das, was man im engeren Sinn als (bewusstes) Leben bezeichnet. Die Bibel gebraucht hier explizit und erstmals den Ausdruck «Leben». Wir finden ihn in der Sieben-Tage-Erzählung nicht zufällig insgesamt fünfmal.

Die spezielle Antwort auf die Frage, was Leben und Bewusstsein ist, setzt die Antwort auf die grundsätzliche Frage voraus, was denn die Natur des Seins an sich ist? Die Zahlen erzählen das: Die Vier und ihr Gesetz gehen dem «Gesetz der Subjekte» voran. Das Letztere klärt nicht nur die Beziehung des Subjekts zur Gottheit (1—5). Es differenziert weiterführend. Unter Würdigung der Ganzheit klärt es auch das Verhältnis der speziellen Subjekte untereinander (-5 ⇔+5). Das neue Gesetz erschließt so eine neue Dimension des Daseins. Es bezieht sich auf die unterschiedlichen Orientierungen und Motivationen der Subjekte und leitet aus ihnen deren Handlungen ab. Die notwendig werdende Differenzierung der Bewusstseinsgrade ist Gegenstand des 6. Schöpfungstages.

Am 6. Schöpfungstag wird nicht nur der Mensch geschöpft. Vor ihm werden drei verschiedene Erdentiere geschöpft, die Wildtiere, Kriechtiere und Herdentiere. Ihr Blick geht «nach unten» und sie folgen den Gesetzen des Erdbodens. Ihre unterschiedlichen Orientierungen sind zueinander abgestuft. Das Kriechtier folgt der weitgehend linearen Erdenebene. Das Herdentier folgt dem Herdentrieb und das Wildtier dem Drang nach Freiheit, der jedoch immer noch ein erdgebundener ist. Der Mensch ist in dieser Folge ein viertes Wesen, eine «andere, neue Manifestation». Er tritt der Dreiheit entgegen, denn sein Blick geht «nach oben».

Alle Wesen, einschließlich des Menschen, haben einen «Mangel», eine Eigenart. Der Bibeltext artikuliert das im Falle des niederen Daseins über die Formel «ein jeder nach seiner Art». Alle Wesen sind dennoch ein Ausdruck der Ganzheit! Die paradox erscheinende Unterscheidung ist notwendig und gottgewollt. Sie zielt auf die Frage, ob das mit dem Menschen geschaffene Bewusstsein den Grad erreicht hat, der es ermöglicht, die Zusammengehörigkeit und Ganzheit zu erkennen und bewusst zu benennen? Um das zu klären, fragt die Gottheit vor der Erschaffung der Frau (des Gegenübers) in Gen 2, wie der noch androgyne Erdling ADAM die Tiere «ruft»? Wie er sie ruft, «so» werden sie für ihn auch «sein».

Man sieht: Die Frage nach der Konstitution der unterschiedlichen Subjekte (5) basiert auf der Antwort auf der Frage nach der Konstitution der Substanz (4). Ohne das Wissen, dass die Einheit in Form einer larvierten Vollkommenheit (1) in allem Sein wohnt, ist auch die rechte Antwort auf die Frage nach dem speziellen So-Sein der Subjekte nicht möglich. Der fragende Mensch kann eine Zeitlang irren. Davon erzählen die fortlaufenden Bibeltexte. Sie veranschaulichen, was das vermeintlich endgültige Zurücktreten der Einheit (1) gegenüber der Zweiheit (2) zeitigt. Das fragende Subjekt geht im Vergessen der Einheit nicht mehr von einer endlich allesbeherrschenden Fülle, sondern von einem allesbeherrschenden Mangel aus. Dem Subjekt begegnet als sein eigener Spiegel so eine Welt voller Mängel. Im biblischen Gleichnis der Archetypen schlägt sich das im Blick auf das Verhältnis des 6. Tages zum 7. Tag, dem Tag der Gottheit nieder.

Der Mensch hat eine Beziehung zu dem, was ihm begegnet. Glaubt er an die vermeintliche Vorherrschaft des Mangels, erzeugt das Leid. Wenn er hingegen sein Sosein primär aus dem alles beherrschenden Sein (1) heraus interpretiert, kann er die Dinge durchschauen anstatt nur anzuschauen. Der verkürzte Blick potenziert die Negativität und er wird wie einst der König Krösus die Schlacht verlieren und sein Reich zerstören.

Im Zentrum des christlichen Mythos steht Jesus Christus in seiner Doppelnatur. Er ist sowohl Menschensohn (4➜5) als auch Gottessohn (1➜5). Sein Wesen ist ein teilhaftiges, also erdhaft und zugleich ganz und gar durchdrungen von der Gottheit (1). Sein Handlungsmotiv nennt er das «Reich Gottes» (4). Es tritt an die Stelle des Verheißungsgutes eines «gelobten Landes» (4). Das eine wie das andere sind Metaphern für einen Bewusstseinszustand (5), aus dem heraus der Mensch das wahre Wesen der Substanz (4) durchschaut. Hat er ihre Beziehung zur Einheit (1-4) erkannt, erkennt er seine wahre Herkunft und Konstitution und kann fortan seine Handlungen an ihr ausrichten.

Beide Begriffe sind der notwendig substanzielle (4) Ausdruck des Heiligen (1). Die im Laufe der Zeit im Judentum wieder in den Vordergrund geratene, verkürzte Vorstellung von der Substanz führte zur Geburt des christlichen Mythos. Der versucht die Lehre von der in sie eingeschlichenen, zu dinghaften Interpretation zu befreien. Der Erfolg der hebräischen Lehre waren ihre wirkmächtigen Bilder, ihr Bezug zum Konkreten und vor allem ihr Gesamtkonzept, das von einem einzigen, allesumfassenden göttlichen Geist ausgeht. Als das Verheißungsgut des Gottesvolkes, das «gelobte Land» und andere Bilder, wie das vom geheimnisvollen Gottesnamen JHWH und das vom «Tempel seines Namens» nicht mehr inhaltlich im Sinne von Archetypen, sondern dem Wortlaut nach interpretiert wurden, erhielt die verkürzte, lineare Logik wieder die Oberhand. Solches Schicksal ereilt früher oder später jede Religion, auch das nachgeborene, aus dem Judentum hervorgegangene Christentum.

Dennoch konnte der neue Mythos für mehr als 2000 Jahre die zu mächtig gewordene, dingliche Sicht des Judentums mit einem neuen Geist aufbrechen. Im Christentum war nicht mehr das Ding, sondern die aus dem rechten Geist sich erhebende Tat das Entscheidende. Es galt: «An seinen Taten soll man sie erkennen» (…).

Der im Christentum hervortretende Präsenzmodus rückt das zwischen der substanziellen und der geistigen Welt ausgespannte Subjekt weiter in den Fokus. Die damit einhergehenden Turbulenzen machen aber prinzipiell Sinn.

Die neue Lehre wird für das einzelne Subjekt sehr verbindlich. Sie nimmt dabei die Farbe der Tiefenpsychologie an, die versucht, das Subjekt und sein Verhalten auf umfassende Weise zu ergreifen. Das Verbindende und Verbindliche des Ergriffenseins bringt in seiner Unmittelbarkeit die Gefahr mit sich, die im Hintergrund jeder Religion, Philosophie und Psychologie wirkenden Archetypen doch wieder zu vergessen. Gerade wenn die zu überbrückenden Unterschiede übermächtig werden, wie beispielsweise dann, wenn Religionen oder Konfessionen aufeinanderstoßen, dann muss man sich die Archetypen immer wieder vergegenwärtigen.

Die Welt sorgt mit ihren „Zufällen“ ständig dafür, dass wir uns nicht unendlich verirren. Sie zeigt, was für uns wichtig ist, was uns fehlt und sie manifestiert das Fehlende. Die uns so stets begegnenden, unvollkommenen und uns aufregenden, anderen Subjekte (die Anderen) spiegeln in Wirklichkeit unsere eigene, subjektive Unvollkommenheit.

Das andere Subjekt muss nicht nur angeschaut werden. Es sollte durchschaut werden, um das jeweils hinter seinem Verhalten stehende Prinzip zu erkennen. Sofern wir den Anderen und seine Unvollkommenheit nur anschauen, dann entfaltet sich unsere eigene Kleinheit, die sich aufbläst und die gegenseitige Aggression sowie deren zerstörende Kräfte nährt.

Der noch unbewusste Geist findet im jeweils anderen Subjekt zunächst nur sein Gegenteil und versucht im Widerwillen zu ihm den größtmöglichen Abstand zu gewinnen. Wir sehen im Anderen nur das Gegenteilige – das Böse. Das macht die Feindschaften aus. Erst wenn der Geist die hinter der Polarität stehende Einheit erschaut und die Symmetrie wahrnimmt, wird er diese auch manifestieren können.

Suchen hingegen nach einem dritten, gemeinsamen Punkt, dann bemerken wir:

Was andere uns angetan haben, haben wir anderen angetan. Mit dieser Erkenntnis sind wir dann nicht mehr allein Opfer. Solche „dritte Sicht“ ermöglicht eine neue Dynamik.

Das Vergessen unserer wahren Herkunft aus der Einheit (1—5) missachtet die Urbeziehung 1-2 und vergiftet alle unsere Beziehungen. Was fehlt schafft Bedürfnisse. Diese können nicht befriedigt werden, wenn wir in der mehr oder weniger dinglichen Ebene, der Ebene der Polaritäten verhaftet bleiben.

Wer die Ganzheit ausschließt, der kann sie auch nicht vermitteln. Was ich nicht habe, das kann ich nicht geben. Wenn ich der Fülle nicht teilhaftig bin, kann ich andere und mich nicht erfüllen.

Es ist die Mangelsicht des Subjektes, welche eine Wirklichkeit schafft, an der man leidet. Die ausschließliche Sicht aus der Zweiheit heraus macht uns zum leidenden Opfer. Wir klagen:

Ich werde nicht anerkannt und nicht recht gewürdigt; ich werde einfach nicht geliebt.

Bei dieser Aussage ist Vorsicht geboten. Die Gesetze der Polarität führen auf einen abschüssigen Pfad, den wir gegenteilig interpretieren und die Fülle in einer Weise huldigen, die das Andere, den Mangel nicht sehen will. Auf diese Weise dienen wir unmittelbar der Zwei und dem Zwist. Tatsächlich existieren Mängel und wir empfinden sie auch regelmäßig. Doch beherrschen sie nur scheinbar das Ganze, denn in letzter Wirklichkeit sind sie der Fülle nachgeordnet. Auf die rechte Würdigung jener Beziehung kommt es an. In ihr liegt die Herausforderung des Subjekts.

Wenn wir uns allein mit dem identifizieren, was uns fehlt, und nicht zugleich mit dem was wir von vornherein haben (archetypisch 1—5, phänotypisch 1—7), werden wir stets unter dem Gefühl des Mangels leiden. Sobald wir das Gute anerkennen, das in unserem Leben ist, verbinden wir uns in einem ersten Schritt mit der allgegenwärtigen Fülle.

In uns ist die Ganzheit angelegt. Wir können sie uns und der Welt nicht vorenthalten. Das käme einem Bruch des Bewusstseins mit ihr gleich. Versuchen wir es dennoch, dann enthält uns die Welt die Ganzheit ebenso vor. Das Subjekt strebt nach wachsendem Bewusstsein. Um das zu erreichen, muss es bei seinem Erkennen und seinen Handlungen der Welt das geben, was sie vor allem und primär ist: Fülle, alias Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit.

Identifizieren wir uns primär mit der Zweiheit anstatt mit der Einheit, also primär mit Mangel anstatt Fülle, so prägt das unser Bewusstsein und wir gehen – meist unbewusst – von der Einstellung aus, dass wir der Welt nichts geben könnten. Das ist ein Irrtum. Die beiden höchsten Güter, die Einheit und das Bewusstsein können nur durch deren Träger, also über das Subjekt selbst zusammengeführt werden (1—5). Das Subjekt kann die Ganzheit nicht empfangen, wenn es diese nicht schon von Anfang an gegeben hat. Das begründet die in allen Religionen enthaltene Weisheit, die sogenannte goldenen Regel. Sie besagt, dass das, was man herausgibt, das bestimmt, was man empfängt.

Die Quintessenz solcher Erkenntnis ist: Der erste Schritt liegt beim Subjekt, dem Menschen. Beginnt er nicht selbst damit, zu geben, dann wird er nicht nur nicht in die Aufwärtsspirale einer Bewusstseinsentwicklung einsteigen, sondern den Fluss des Lebens als eine Abwärtsentwicklung erfahren. So verstehen sich die Worte Jesus:

„Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überfließend Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder messen. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? …“ (Lk 6,38f).

„Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“ (Matt. 25, 29).

Ohne das Wissen um die dahinterstehenden archetypischen Zusammenhänge wirken diese Worte auf uns sehr ungerecht. Die Soziologie und Psychologie wissen um diese Phänomene. Sie nennen sie den Matthäus-Effekt.

Die besondere Schärfe des Matthäus-Effektes macht seine unausweichliche Dynamik aus. Das Verfehlen der rechten Einstellung führt eben nicht (nur) zu einem Stillstand der Entwicklung, sondern zu einer Abwärtsentwicklung mit zunehmenden Leid.

Die göttliche Fülle (1) liegt in der Natur (1—4). Und wir gehen aus der Natur hervor (4➜5). Die Fülle der Natur ist auch unsere Fülle (1—5). Unser Bewusstsein (5) und unser Handeln (6) sollten das zum Ausdruck bringen.

Die Crux dabei ist: Fülle kommt nur zu denen, die sie schon haben. Wir sollten also Gebende werden! Erst wenn wir das Bewusstsein der Fülle zu geben beginnen, werden wir die Fülle auch empfangen. Die in der Schöpfung verankerte Verantwortung schließt aus, dass wir etwas hereinbekommen, was wir nicht herausgegeben haben.

Zusammenfassung: Machen wir uns das Urverhältnisse klar, das Verhältnis 1-2, welches der Einheit das Primat zuschreibt. Checken wir sodann all unsere Erlebnisse anhand der Grundeinstellung der Fülle, an der wir natur- und schöpfungsgemäß teilhaben. Versuchen wir das, dann werden sich die Situationen verändern: Wir werden die Dinge nicht mehr nur linear dinghaft betrachten, sondern stets einen hinter ihnen stehenden dritten Punkt suchen, der im wörtlichen Sinn Wunderbares vollbringt, nämlich uns mit unserem Widersacher verbindet. Wir reagieren nicht linear, d.h. blindlings sondern versuchen bewusst d.h. die Dreiheit einzuschließen, zu reagieren. Dann können wir die Situationen ein Stück weit akzeptieren. Auf diese Weise vermeiden wir weitgehend Feindschaft. Unser Handeln wird vielmehr von einer Notwendigkeit getragen.

Hinweis: Siehe auch Aufsatz «Das Orakel von Delphi – der Mittelpunkt der Welt»

Fußnoten

¹ Man beachte, dass der 5. biblische Schöpfungstag von der Schöpfung ALLER lebendigen Wesen spricht. Insbesondere spricht er von den «Gefiederten» einerseits und den «Meeresbewohnern» andererseits (Gen 1,20ff). Er spricht nicht von den Fischen oder Vögeln, wie das manche Bibelübersetzungen wiedergeben. Die Benutzung der abstrakten Oberbegriffe macht gerade dadurch darauf aufmerksam, dass es sich um ALLE lebendigen Wesen handelt. Alle werden sodann auch von der Gottheit Elohim unterschiedslos gesegnet (Gen 1,22). Der 5. Schöpfungstag unterscheidet dennoch, denn schöpfen bedeutet zu unterscheiden! Allerdings geht es hier primär um die vertikalen Unterschiede, also um die Hierarchie, die durch den 5. Schöpfungstag und das Hervortreten des Bewusstseins explizit eingeführt wird.

² Die Zahlenfolge des Wortes «Erdboden» ist 1-4-40 und somit gleich dem Namen «ADAM», der «Mensch» bedeutet. Die Zuordnung von «Erdboden» und «Mensch» ist von Bedeutung. Sie spricht von einem ersten Menschen, einem sich seiner noch wenig bewussten und noch weitgehend unreflektierte Menschen, der seinem Wort nach noch ein «Erdling» ist. In ihm ist die Vollkommenheit der Substanz (1-4) angelegt und sogar schon auf lineare Weise fortgeschritten (1➜4➜40). Das Bewusstsein (5) alias die neue Dimension hat sich aus ihr jedoch noch nicht erhoben.

777 oder 7x7x7 = 73 = 343 von Michael Stelzner Die Sieben verbindet die drei Seinsdimensionen miteinander, die in der Flussform der Zahlen durch die

Vier – Identität und Heimat vs. Linearität von Michael Stelzner Der wahre Zusammenhang zwischen der linearen Ordnung der Zahlen und den Archetypen, die für ihre

Der siebte Buchstabe des hebräischen Alphabets in den biblischen Schöpfungsberichten von Michael Stelzner Der siebte Buchstabe des hebräischen Alphabets ist das Zajin (ז). Es hat