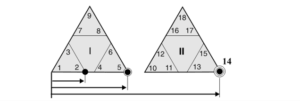

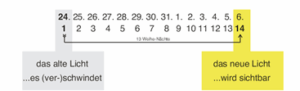

Die hebräische Bibel, der TaNaK besteht in seiner original-hebräischen Fassung aus 22 Büchern, analog den 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Jedes Buch steht für einen Buchstaben, der seinerseits einen Archetyp beschreibt. Die Entfaltungsfolge von Archetyp, Buchstabe und Buch entwickelt das Muster eines Fraktals, bei dem jede Dimension das immer gleiche Muster zeigt. Das einfachste, vorstellbare Fraktal ist das der Flussform der Zahlen, bei dem die Zahlen in wachsenden Dreieckformationen angeordnet sind und jede Zahl aus der Polarität ihrer beiden vorangehenden Zahlen entsteht. Jenes Muster finden wir auch in den Beziehungen der biblischen Bücher.

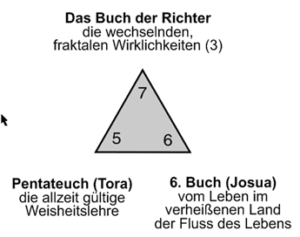

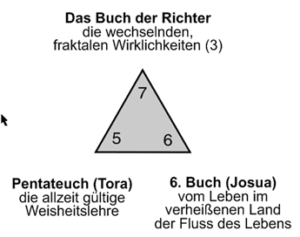

Um das siebte Buch verstehen und deuten zu können, muss man die ihm vorangehende Polarität, die aus dem Pentateuch (5) und dem 6. Buch, dem Buch JOSUA besteht, verstehen. Der Rückblick auf diese Bücher macht ihre Polarität deutlich. Der Pentateuch (Tora) bildet den Wissenskern des jüdischen Glaubens. Seiner allzeit gültigen Weisheitslehre tritt mit dem 6. Buch, dem Buch JOSUA das Leben im verheißenen Land gegenüber. Es berichtet vom scheinbaren Gegenteil, nämlich vom Fluss des Lebendigen. Dass der Gegensatz in Wirklichkeit das tiefergehende Erhaltungsgesetz, das Gesetz der Vier ins Bild setzt, erschließt sich im Wissen um die Inhalte der beiden ihn bildenden Säulen.

Abb. 1 Das 5. und 6. Buch (Tora und Josua) bilden zueinander eine Polarität. Die Nummer Eins ist die Tora – die allzeit gültige Weisheitslehre. Die Nummer Zwei ist das „andere“ und 6. Buch. Es beschreibt den Fluss des Lebendigen im verheißenen Land. Das beide verbindende Dritte ist das 7. Buch. Es eröffnet den Blick auf das „individuelle Ganze“ und dessen fraktale Wirklichkeit.

Der Pentateuch, die fünf Bücher der Tora schildern das Erwachen des menschlichen Bewusstseins (5), das in der Existenz und im Tod Moses, dem Urpropheten aller Propheten seinen Ausdruck findet. Nachdem die Genesis das Wissen in abstrakter Weise in einem Buch konzentriert, beschreiben die ihr folgenden 4 Bücher den Erkenntnisweg des Moses (5) durch dieses Wissen hindurch.

Moses besitzt das Wissen um das „Gesetz der Vier“, das die Manifestation der Substanz aus der Trias heraus offenbart. Moses zieht aus ihm die Konsequenz für die Bewusstseinsentwicklung der Subjekte (5) und die Beziehungen der Subjekte untereinander. Sein Werdegang und der seines Volkes setzen in vier Büchern das „neue Gesetz“ ins Bild. Der Kern- und Orientierungspunkt ist die Gottheit JHWH – das höchste aller Subjekte. Ihr Wirken wird durch ihren Namen (s. 10 = 5 + 5) erkennbar und der rechte Umgang mit ihr wird zum entscheidenden Kriterium aller weiteren Texte und deren Verständnis. Die vierbuchstabige Gottheit JHWH vollzieht in ihren Handlungen das „Gesetz der Vier“ auf der Ebene der Subjekte nach.

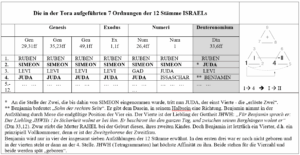

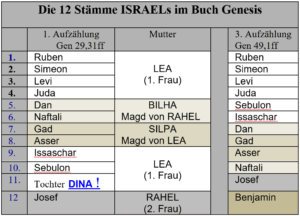

Das sechste Buch berichtet von den Konsequenzen und den „Fluss der Dinge“ (6), die sich aus dem mosaischen Wissen ergeben und zur Weisheit des Gottesvolkes heranreifen sollen. Konkret berichtet es von der Inbesitznahme des gelobten Landes durch die 12 Stämme ISRAELs. Die aber hat im Wissen um das Gesetz der Vier im eigentlichen Wortsinn nur „bedingt“ eine physische Bedeutung. Die Inbesitznahme des „Landes der Vollkommenheit“, alias des „heiligen Körpers“ umfasst vor allem das Erschließen des mosaischen Wissens und das zielt auf Weisheit und nicht auf Substanz. Das der Weisheit vorausgehende Strukturwissen ist notwendig, soll aber in seiner linearen, strategischen Einhausung zugunsten eines überblickhaften Gesamtwissens überwachsen werden. Weisheit entsteht im bewussten (5) Zusammenfluss (6) von Geist (3) und Substanz (4) im Archetyp der Sechs.

Das siebte Buch berichtet in seinem ersten Satz vom Tod JOSUAs, der Hauptfigur des sechsten Buches. Sein Tod bedeutet das Sterben der Sechs im Bewusstsein des Volkes ISRAEL. Sechs ist der ganzheitliche, also der geistige und substanzielle Fluss. Der wird durch den Tod des im 6. Buch noch physisch anwesenden und Orientierung gebenden Führers JOSUA nun empfindlich gestört. Es kommt zu einer erneuten Grenzüberschreitung, die diesmal umso mehr als schon zuvor eine ins Ungewisse ist. Jenes stetig Ungewisse im Leben thematisiert das 7. Buch. Es zeigt auf, wie irrational und doch zuverlässig das Wirken der Sieben ist. Es geschieht das Irrationale, das niemand vermutet. Verbündete werden zu Verrätern und Feinde zu Helfern. Doch Störungen im Fluss der Dinge werden paradoxerweise durch das Einbrechen unvorhersehbarer oder irrationaler Ereignisse auf immer neue Weise behoben. Das siebte Buch ist ein Buch über unaufhörlichen Fehlerkorrekturen. Dabei lässt sich jede noch so schräg erscheinende Korrektur durchschauen, sofern man sie nur unter dem Blickwinkel der ersten aller Beziehungen, der Beziehung der Zweiheit (2) zur Einheit (1) betrachtet und ihr gemäß die konkreten, dinglichen Ereignisse konsequent am Primat der ungebrochenen Einheit misst.

Die zahlreichen Legenden im 7. Buch erzählen alle vom Wesen der 7. Die 7 verhält sich zur eigentlichen Lebenswelt wie ein Zweites zum ihm gebärenden Ersten. Wie die Eins durch die Zwei herausgefordert und schließlich bereichert wird, wird auch das Lebendige durch die Sieben herausgefordert und bereichert. Das geschieht durch die konkreten Herausforderungen der einzelnen und konkreten Subjekte.

Da die Herausforderungen durch die Sieben aus dem Anderen und Fremdem und großenteils Irrationalem heraus erscheinen, können sich die Herausgeforderten nicht konkret und in berechenbarer Weise auf sie einstellen. Wenn sie ins Leben einbrechen, kann man mit ihnen nur noch in einem prinzipiellen Verständnis umgehen. Die Ansprache der Sieben an die Subjekte übersteigt den Denkrahmen der Subjekte und deren Antwort bleibt der Ansprache gegenüber immer ein Stück zurück. Insofern erzählt das siebte Buch immer auch von einem Versagen der Subjekte. Die eigentliche Botschaft der Erzählungen ist jedoch nicht das Versagen, sondern die durch die Subjekte ausgelöste Dynamik, welche auf unvorhersehbare Weise immer wieder zur Erstellung einer prinzipiellen Ganzheit führt. Von diesen Dynamiken erzählt das siebte Buch in einer archetypischen Abfolge.

Aufgrund der archetypischen Abfolge werden die handelnden Subjekte stets neu auf das sie Fehlende angesprochen, sodass ein Wachsen in Richtung Ganzheit deutlich wird. Am Ende bleibt eine Botschaft, welche die Subjekte in die Verpflichtung nimmt. Es ist die Botschaft des Flusses, die über der Botschaft der Dinge steht. So verhält es sich auch in der Beziehung der Subjekte zu ihrer Gottheit JHWH. Das einzelne sowie das kollektive Subjekt schreien bei der Gottheit um Hilfe. Die Gottheit erneuert jeweils ihre Anweisungen und die Subjekte erfüllen sie in der Weise, wie sie diese erfassen können. Die Anweisungen verlieren sich aber ebenso regelmäßig wieder in den nachfolgenden Erzählungen. Die einst Abhilfe schaffenden, konkreten Antworten verlieren im Fortgang der Ereignisse ihre Gültigkeit und die JHWH-Forderungen eröffnen einen tieferreichenden Sinn. Was ein Subjekt gestern noch glaubte, erfüllen zu müssen, das erweist sich im zukünftigen Geschehen möglicherweise als fehlerbehaftet.

Die scheinbar widersprüchlichen Anforderungen der Gottheit JHWH an die Subjekte haben ihren Grund in deren substanziellen Verfangensein. Die Gottheit befreit sie zunehmend aus der Gefangenschaft. Indem die Subjekte die Forderungen mehr und mehr transzendieren, erhalten die Ansprachen JHWHs eine ganzheitliche Bedeutung. Nie ist das Prinzip der Gottheit, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint, willkürlich. Das gilt auch dann noch, wenn das Gottesvolk wie am Ende des Buches im Kapitel 20 die Frauen des eigenen Stammes Benjamin ausrottet und die ISRAELiten die Frauen der Fremden rauben. Was da geschieht, das lässt unter dem ersten und auch dem zweiten Blick das Prinzip Sechs vermissen. Daran ist nichts mehr „sexy“. JOSUA, der Herrscher des 6. Buches ist lange tot. Das bedeutet, dass man keine Ein-Sicht mehr über eine alleinige Führergestalt gewinnen kann. Das Gottesvolk ist auf die unmittelbare Führerschaft JHWHs, auf den „Jenseitigen“ angewiesen. Seine Führung verwirklicht Prinzipien. Seinem Namen „10 = 5 + 5“ nach führt er die gegenpolaren Subjekte (5) zusammen. JHWH ist Geist – das erhabene Dritte. Sein „Grundstoff“ ist das Bewusstsein (5). Die von ihm eingesetzten Subjekte haben ausrichtende, d.h. „richterliche“ Wirkungen.

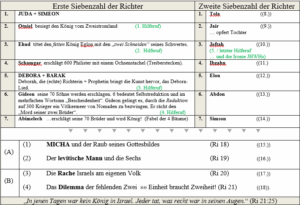

Richterliches Wirken ist kein willkürliches Wirken. Es richtet das „Schräge“ wieder aus und ist stets die Reflektion auf das Vorangehende. Der Richter reflektiert zum einen die Lebensdifferenzen und er reflektiert zum anderen die Einheit und Ganzheit, die ihren tiefen Ursprung im Gesetz der Vier hat. So versteht man die von der Gottheit eingesetzten Richter nur, wenn man das Gesetz der Gesetze selbst reflektiert. Genau das geschieht im Richterbuch indem die Wahl des ersten Richters auf JUDA fällt (s. unten).

Die Richter und Retter wechseln, weil die im Konkreten liegenden Ursachen wechseln. Das Volk ISRAEL wird immer wieder von den unter ihnen lebenden Völkern bedrängt und die jeweils durch JHWH berufenen „Rettergestalten“ retten es. Die Rettung ist Prinzip und findet unaufhörlich statt. Der ständige Abfall des Volkes und die ihr nachfolgenden, ständigen Errettungen illustrieren in den unaufhörlichen Rückwirkungsprozessen den für das Wesen der Sieben typischen, fraktalen Charakter. Eine naturalistische Theologie stößt hier an ihre Grenzen. Sie sieht nur das Zyklische und nicht das Wirken der Sieben im Sinne der wachsenden Ganzheit. Eine solche Theologie glaubt, im 7. Buch eine Dokumentation über die ausweglose, geistige Gefangenschaft der ISRAELiten zu erkennen. In Wirklichkeit schaut sie in einen Spiegel und sieht ihre eigene, geistige Gefangenschaft.