Vom Wesen der Zahl

Vom Wesen der Zahloder von der heiligen «Ordnung der Neun» zum Dezimalsystem von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frage nach dem Zahlensystem ist eine Frage

von Michael Stelzner

Ein Kalender ist der Versuch, die Zeitenteilung zu ordnen. Wie jede Ordnungssuche stößt der Versuch auf das grundsätzlichste aller philosophischen Probleme, nämlich auf die rechte Definition der Ordnung an sich. Das archetypische Zahlensymbol für die Ordnung ist die Zahl 12, denn sie vereint in einer einfachen, linearen Schreibweise die scheinbar gegeneinanderstehenden Archetypen 1 und 2 sichtbar zu einem Ganzen. Die zwei ersten Archetypen symbolisieren die Einheit und Ganzheit sowie die Zweiheit und Gespaltenheit, die sich in der größten aller denkbaren Dimensionen als der Widerspruch zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen niederschlägt.

Das Problem jeder Kalenderordnung ist primär ein philosophisches oder religiöses und erst sekundär ein praktisches Problem. Und doch müssen es die von der natürlichen Ordnung angesprochenen und zugleich in der beschriebenen Spannung lebenden Menschen auf rechte Weise lösen. Ihre Antwort auf die Ansprache der Natur muss praktisch sein, d.h. es muss die im Archetyp der 12 zum Ausdruck kommende Ganzheit sichtbar und rational erfassbar manifestieren.

Die vielen Versuche einer Kalenderordnung lassen sich nur mit Hilfe der Archetypenordnung durchschauen. Sie alle können den Urwiderspruch zwischen der Einheit und Zweiheit nicht allein auf substantielle Weise lösen. Sie können ihn nur auf verschiedene Weise zur Anschauung bringen. Am Ende geht es um die Darstellung der Einheit und Ganzheit von Geist (3) und Substanz (4), die nur durch das Bewusstsein (5) erreicht werden kann. Das rechte Verhalten des Bewusstseins erschafft sodann eine neue Dimension des Seins. Der Prozess des Entstehens der neuen Dimension wird über das rechte Zusammenwirken von Geist (3), Substanz (4) und Bewusstsein (5) auf archetypische Weise vom pythagoreischen Dreieck der Seitenlängen 3, 4 und 5 erzählt. Seine Beschreibung ist Gegenstand anderer Aufsätze. Hier geht es mir darum, zu zeigen, dass auch die Kalenderordnungen – will man sie verstehen – das Verstehen der Archetypen voraussetzt, welche sich eindringlich und nachhaltig im von mir „Gesetz der Vier“ genannten Formel niederschlagen. Zur Erinnerung: Die Zahl Vier erzählt – dank der Vermittlung durch die Drei – vom fruchtbaren Einschluss der Zweiheit und Gegensätzlichkeit in jedem Manifestationsgeschehen (1+2 → 4).

Fragen wir, auf welche Parameter und „Dinge“ wir bei der Suche einer Zeitenteilung zurückgreifen können, so finden wir vier:

1. die Archetypen, 2. die Sonne, 3. den Mond und 4. die Sterne.

Letztere offenbaren – wie jede Vierheit – eine konkret erscheinende Zweiheit, denn sie bestehen aus den Fixsternen und den Wandelsternen, den sogenannten Planeten.

Aus jenen vier kosmischen Parametern extrahieren wir vier Rhythmen. Sie sind gewissermaßen die sich aus den Parametern ergebenden Manifestationen (4) aus denen wir versuchen, das Ganze zur Anschauung zu bringen. Die greifbaren Manifestationen sind:

1. Jahr (Sonne), 2. Monate (Mond), 3. Wochen (Archetyp) und 4. Schaltjahr (der „Rest“).

Das Sonnenjahr ist der im Vordergrund stehende, große Rhythmus, der auch den Julianischen Kalender geprägt hat. Der Julianische Kalender wurde 46 v. Chr. von Julius Cäsar festgelegt. Er richtete sich nicht wie der jüdische Kalender nach dem „kleinen Licht“, dem Mond, sondern nach dem großen, der Sonne (1). Das Sonnenjahr hat ca. 365 ¼ Tage. Weil jedoch sowohl das Kleine (2, Mond) als auch das Große (1, Sonne) eine hierarchische Ordnung im Sinn des 12. Archetyps sind und das auch der Mondrhythmus im Groben vorgibt, wurde das Sonnenjahr in 12 Monate unterteilt.

Der Blick auf die Sonne und den Mond allein kann das praktische Bedürfnis der Menschen noch nicht befriedigen. Sie brauchen, um im täglichen Leben zu funktionieren vor allem eine praktische, kleinteilige Ordnungsstruktur. Sie finden sie naturgemäß wiederum in den Archetypen. Unter denen drängt sich der Archetyp der Sieben auf, denn der erfasst und erklärt zugleich ihr Hauptproblem. Das ist die Sorge um die Unberechenbarkeit und den stets ins Leben einbrechenden „Zufall“. Der Archetyp der Sieben erklärt ihnen den Zusammenhang zwischen dem Diesseits und dem Jenseits (siehe 6»|«7), zwischen der sichtbaren Ordnung (12) und der irrational erscheinenden Überordnung (13). Die aus dem Jüdischen kommende und einsichtige Verbindung führte so zur Sieben-Tage-Woche.

Das mit der Sieben zum Ausdruck kommende Unberechenbare ist nicht allein ein Geistiges. Es zwingt die Welt und ihre Subjekte in eine Einheit und Ganzheit zurück, aus der sie sich – ihrer konkreten Existenz wegen – ein Stückweit entfernt haben. Im Bezug auf die Kalenderordnung verlangt das Unberechenbare ganz konkret nach dessen sichtbarer Manifestation in der Welt. Sie ist im wahrsten Sinn des Wortes notwendig, denn die vorgestellte Ordnung von Woche, Monat und Jahr ist, gemessen an der Wirklichkeit, immer noch nicht vollständig. Es gibt eine über alle sorgfältig ausgewählten Kriterien hinausgehende und weiter bestehende Differenz. Sie kann und muss ausgeglichen werden. Das geschieht über das Schaltjahr, das alle vier Jahre die Ordnung korrigiert. Dass das gerade durch die Vierzahl, dem Sinnbild für den Logos erfolgt, ist aus der Sicht der Archetypen einsichtig. Denn: Die Vier liefert endlich das letzte und höchste Kriterium für das Zusammenwirken von Einheit und Vielheit. Aus der Perspektive der Archetypen ist es regelrecht notwendig, dass das Schaltjahr dem Rhythmus der Vier folgt.

Das Prinzip der Differenz (2) gehört zur konkreten Existenz (4), denn es begründet sie. Insofern ist es nur folgerichtig, dass auch das Julianische Jahr trotz Schaltjahr noch eine kleine Differenz zur Wirklichkeit aufweist. Es ist 11 Minuten zu lang, was nach 130 Jahren zu einem überzähligen Tag führt. Im 16. Jahrhundert entstand zwischen der errechneten Tag- und Nachtgleiche und der tatsächlichen eine Kluft von 11 Tagen. Daraufhin ließ Papst Gregor XIII. zur Korrektur der Abweichungen den heute noch gültigen „Gregorianischen Kalender“ verkünden. Auf den damaligen 4. Oktober 1582 folgte gleich der 15. Zugleich sieht der Kalender für die Zukunft vor, dass alle 100 Jahre ein Schaltjahr entfällt, aber alle 400 Jahre wiederum diese Ausnahme entfällt (z.B. im Jahr 2000).

Nach der Einteilung des großen Ganzen stellt sich noch die Frage nach dem Jahresbeginn. Sie war insofern sehr subjektiv, weil man sich der Ganzheit des Zyklus im Sinne eines Kreises bewusst war. An welcher Stelle man den Kreis „aufschneidet“, ihn „entrollt“ und der linearen Betrachtung zuführt, ist sichtbar eine Frage des subjektiven Blicks. Die Linearität ist eine notwendige, aber stets unvollkommene Sichtweise. Der Jahresbeginn wurde deshalb auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Seine endgültige Festlegung auf den 1. Januar erfolgte erst 1691 durch Papst Innozenz XII.

Warum der „Geburtstag“ des Jahres, die metaphorische Geburt des Lichts im christlichen Kalender auf den 25.12. gelegt wurde, das weltliche Jahr aber am 01.01. beginnt und warum es heute überhaupt noch zwei Kalenderordnungen gibt, bedarf der Nennung sehr umfangreicher Kriterien. Das Thema behandele ich deshalb in den zwei separaten Aufsätzen „Zwei Kalenderordnungen“ und „Das Zwischen“ … den Dimensionen, den Jahren und den Kalenderordnungen“.

Im Nachfolgenden möchte ich auf die Symbolik eingehen, die hinter den Namensgebungen und den Ritualen in Bezug auf die Kalenderordnungen stehen und auf die Symbolik, welche immer wieder zu Umstrukturierungen des Kalenders geführt haben.

Man wünscht sich im Untergang des Alten einen guten Anfang im Neuen. Das hebräische Wort für Anfang ist „Rosch“, was auch die Bedeutung von „Haupt des Stieres“ hat. Ein Stierhaupt erfasst mit seinem Haupt die Polarität der zwei Hörner als ein zusammenfassendes Ganzes. Es ist ein Symbol für die alles durchdringende, triadische Ordnungsstruktur der Welt. Dieses „Rosch“ wünschen wir uns heute noch zu Sylvester in der Form „des guten Rutsches“ ins Neue. Das Ende des Alten ändert für den sterblichen Menschen unter dem Aspekt des „Rosch“ auch die Bedeutung des Todes. Das sollte die Namensgebung für den letzten Tag auch aussagen. Man benannte ihn nach Papst Silvester I., dem Bischof von Rom, der am 31. Dezember 335 verstarb und später heilig gesprochen wurde.

Ergänzend zur alternativen Deutung des Wunsches „Guten Rutsch“ als „Gute Reise“ soll erwähnt werden, dass diese moderne Deutung der tiefgründigen Herkunft des Wunsches nicht widerspricht, ihn vielmehr in einem einfachen Verständnis bekräftigt. Das hat wesentlich zur Verbreitung des Brauchs beigetragen.

Auch wenn der Jahresbeginn örtlich unterschiedlich gehandhabt wurde und erst im Jahre 1691 durch Papst Innozenz XII. auf den 1. Januar endgültig festgeschrieben wurde, so wurde er in Rom bereits erstmals zum Jahreswechsel 154 zu 153 v. Chr. auf den 1. Januar verlegt. Der Legende nach gab es dafür widersprüchliche, politisch spekulative Gründe. Tatsächlich erfolgte der Wechsel im Jahr 600 nach römischer Zeitrechnung. Mit dem Jahreswechsel wäre man ins siebte Jahrhundert und somit in eine symbolisch andere Dimension eingetreten. Schaut man auf den Wechsel des Jahresbeginns im Hinblick auf die mit ihm verbundenen und symbolträchtigen Monatsverschiebungen, vervollständigt sich das Bild.

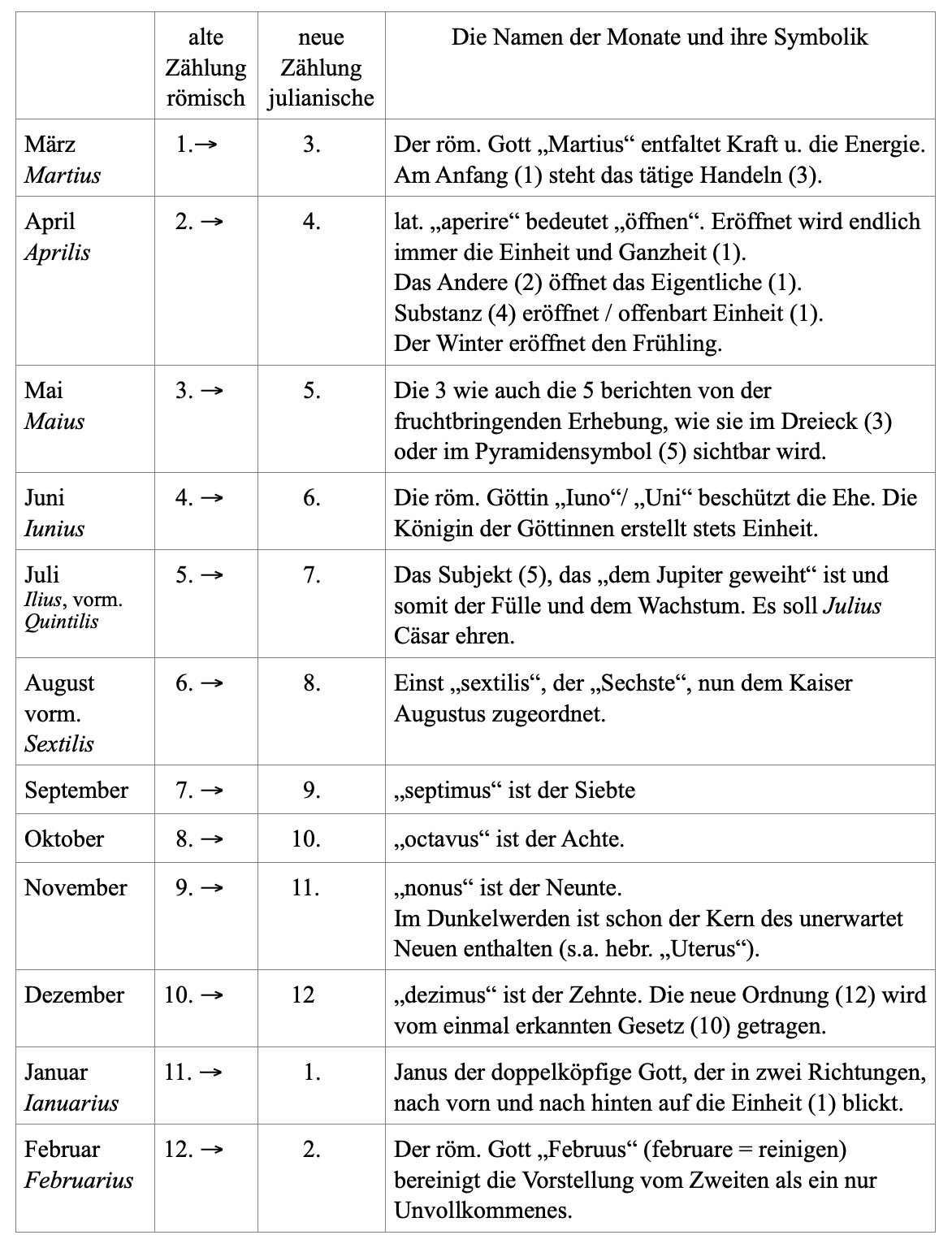

Der erste Monat im römischen Kalender war ursprünglich der März. Es ist der Monat des Frühlingsanfangs und der Tagundnachtgleiche. Beginn und Ausgleich waren für die allseits erkannte und bestehende, hierarchische Ordnung wichtige symbolische Leitbilder. Der März war nicht nur dem Kriegsgott Martinus gewidmet. An ihm versammelte man sich auch auf dem Marsfeld in Rom, um in dessen Öffentlichkeit den Dienstpflichtigen ihre Konsuln wählen zu lassen. Die Verlegung des Jahresbeginns auf den 1. Januar war mehr als nur ein unbedeutender, formeller Akt. Er veränderte die Positionen aller Monate im Jahresverlauf um zwei Stellen nach hinten und entwarf darin einen neuen Fokus auf die Symbole des Anfangs. Der ursprünglich Erste (März) wurde zum Dritten und die ursprünglich letzten Monate, Januar (11.) und Februar (12.) wurden zum Ersten und Zweiten. Die (zwei) Letzten wurden die Ersten.

Uns fällt heute nur auf, dass die Monate, welche in ihren Namen Zahlen enthalten, nicht mehr mit ihrer einstigen, linearen Verortung übereinstimmen. September („septimus“, Siebter) bis Dezember („dezimus“, Zehnter) sind nicht mehr, wie es ihre Namen noch sagen, der siebte bis zehnte Monat, sondern der neunte bis zwölfte. Der entstandene Bruch und vor allem seine heute eigenartig erscheinende, andauernde Akzeptanz sagt etwas über den Wert der neu entstandenen Beziehungen in der Zählordnung. Zahlensymbolisch zu denken, war in jener Zeit üblich bis selbstverständlich. Bis zur Neuordnung erschien der Anfang undurchsichtig und numinos. Doch mit der neuen Zählordnung fiel auch ein neues Licht auf ihn. Der Anfang ging nun mit Kriterien einher, die ihn zu durchdringen halfen. Als der Erste zum Dritten wurde, dachte man in einer neuen Dimension. Der Beginn war nun ein von der Dimension der Drei-Einheit geprägter. Deutlich wird das am Monat Januar, dem einst elften Monat, dessen zwei Einsen zwei unterschiedliche Dimensionen miteinander verbinden. Die eine Eins vertritt die Einer, die andere die Zehner. Der an die erste Stelle getretene elfte Monat erzählt von seiner Herkunft aus einer höheren Dimension. Aus ihr schöpft er seine „tonangebende“ Qualität, die sein Name verrät. Sein Wortstamm ist „anarius“ und bedeutet „Tür“. Die Tür hat zwei Seiten, den Eingang und den Ausgang, wie auch sein öffentlicher Namensgeber, der Gott Janus zwei Blickrichtungen hat, eine nach vorn und eine nach hinten.

Wie der erste berichtet jeder ihm folgende Monat auf seine Weise von dem neuen Blick, der die an sich beschränkten Linearitäten überschaut. So berichtet beispielsweise der Februar von der Verknüpfung des Zwölften und Letzten, der er einst war, mit dem nun Zweiten, der er jetzt ist. Die Zahl 12 ist die Zahl der Ordnung. Sie setzt die Spannung zwischen Einheit (1) und Polarität (2) in ein hierarchisch rechtes Verhältnis und stellt das in Form eines Ganzen dar. Sie verfertigt (fabricare?, herstellen) Ordnung und reinigt (februare = reinigen) die Vorstellung vom Zweiten als ein nur Unvollkommenes im Sinne des Zerbrochenen und Minderwertigen. Mit seiner hohen Herkunft aus der Zahl 12 erhält das nun Zweite seine ihm zustehende Würde zurück. Der öffentliche Namensgeber ist der römische Gott „Februus“, der seinen reinigenden Dienst in Ausrichtung auf die Einheit und Ganzheit ausübt.

Der Gott Februus gerät wegen seines besonderen Verhältnisses zur Zweiheit leicht ins Zwielicht und wird leicht missverstanden. Nur eine genaue Kenntnis seiner Beziehung zum Archetyp der Zwei wird ihm gerecht. Deutlich wird das an seinen Beinamen. Der römische Februaris wurde als letzter und zwölfter Monat des Jahres auch als „Unterweltsmonat“ bezeichnet und so leicht zum Auslöser von Angst. Angst führt zu falschen, weil verkürzten Assoziationen. Die Zahl Zwölf ist vielmehr die Zahl der Ordnung und Ganzheit und sie wirkt als solche auch im zwölften Monat. Ihr wahrer Kontext wird deshalb erst deutlich, wenn man die geordnete Ganzheit als eine begreift, die ALLES einschließt, so auch die vermeintliche Unterwelt. Dass sie ein integrierter Bestandteil der geordneten Ganzheit ist, erfasst das triviale Bewusstsein meist nur in der Vorstellung einer Vollkommenheit, welche durch Ergänzung durch Sühne zustande kommt. Das aber wird dem hohen Anspruch des „Unterweltmonats“ nicht gerecht.

Die Kalenderreform von Julius Cäsar im Jahre 45 v.Chr. führte auch zu der Aufteilung der 365 Tage auf die einzelnen Monate. Da eine unmittelbar einsichtige oder gar symmetrische Aufteilung auf 12 Monate nicht möglich war, musste man die Ordnung durch „Fehlen“ einerseits und „Überschuss“ andererseits bewerkstelligen. Die Behauptung, dass dem Monat Februar „übergebührlich“ die Tage in Abzug gebracht werden, nur weil er einst der letzte Monat war, kann nicht nur nicht belegt werden. Wahrscheinlicher ist die Annahme, dass darin dem stets empfundenen (Ver)Fehlen des jeweils Zweiten symbolisch Ausdruck verliehen werden sollte.

Eine Analogie findet sich in der Symbolik der jüdischen Genesis. Auch dort fehlt dem zweiten Tag der Schöpfung die so wichtige Huldigungsformel („…und siehe, es war gut“) durch die Gottheit, um den Mangel durch die Schöpfung des menschlichen Bewusstseins am 6. Tag mit einer gesteigerten Huldigungsformel („…und siehe, es war sehr gut“) wettzumachen. Der durch Cäsar eingeführte Kalender, der dem Juli und dem August (vormals Sextilis) 31 Tage zuweist, macht Ähnliches. Die oft zu findende Behauptung, der Monat August wäre bei der Einführung des Julianischen Kalenders nur 30 Tage lang gewesen und er hätte zu Ehren Cäsars einen zusätzlichen Tag erhalten, ist nachgewiesen eine Legende. Im altrömischen Kalender hatte der Sextilis 29 Tage. Im Julianischen Kalender zählte er von Anfang an 31 Tage.

Der Vorgang des Erhebens eines scheinbar (Ver)Fehlenden, wie ihn religiöse Mythen beschreiben, findet in Cäsars Kalenderreform eine Parallele. Was Gottheiten taten, das mussten auch die ihn vertretenden Gottmenschen, die Cäsaren tun. Mit dem Tod Julius im Jahr 44 v.Chr. erhielt der Monat „quintilis“ den Namen „iulius“.

Der Senat von Rom verlieh 27 v. Chr. seinem damaligen Kaiser (Geburtsname Gaius Octavius) den Ehrennamen „der Erhabene“ (Augustus). Aber erst 8 v. Chr. wurde dann auch der achte Monat des schon seit 153/54 v.Chr. geltenden Julianischen Kalenders so benannt. Bis dahin trug der Monat, der bis zur Neufestlegung des Jahresanfangs auf den 1. Januar zum Jahreswechsel 153/54 v. Chr. noch der sechste Monat des altrömischen Kalenders war, den Namen Sextilis. Octavius hatte in diesem Monat sein erstes Konsulat angetreten. Ihm zum Ruhm wurde der einst sechste Monat „sextilis“ zum „augustus“.

Die Beschreibung der vier Kriterien und ihr Bezug zu den Archetypen, die zum bekannten Julianischen und späteren Gregorianischen Kalender führten, verweisen in allen ihren Details auf die Grundfrage jeder Religion und Philosophie: Wie kann man das Rationale und das Irrationalen, das Wissbare und das Nichtwissbaren, das Diesseitige und das Jenseitigen als ein sinnstiftendes Ganzes begreifen?

Die Antwort findet sich im Begreifen der Archetypen. Die aber sind zeitlos und wurden immer wieder von den unterschiedlichsten Kulturen und in unterschiedlichen Epochen beschrieben. Jeder Versuch, eine Kalenderordnung zu manifestieren ist ein Versuch, die o.g. Grundfrage zu beantworten. Obwohl jede Kultur formell unterschiedliche Antworten gibt, sind es immer Antworten, die das wahre Wesen der Zahl Zwei, das Zwielichtige und den Zwist einfangen. Das möchte ich abschließend am Begriff der sogenannten Raunächte, den Nächten „zwischen den Jahren“ zeigen, die vom Zwist in der Welt erzählen. Wir verstehen heute unter den Raunächten die Nächte zwischen der „Geburt des Lichtes“ (25.12.) im Kirchenkalender und der „Geburt des neuen Jahres“ (01.01.) im weltlichen Kalender. Tatsächlich aber finden kommt der Begriff von Raunächten aus der Tradition der Germanen.

Die Germanen unterteilten das reale und doch zugleich etwas Irrationales enthaltene Jahr von 365 Tagen nach dem Mondrhythmus. Das sogenannte Sonnenjahr umfasste 12 Mondzyklen und 11 bzw. 12 weitere Tage. Die über die 12 Mondzyklen hinausgehenden Tage blieben für den rational erfassenden, menschlichen Verstand im Dunkeln. Man bezeichnete sie als „Raunächte“. Bei allen Abweichungen vom Rationalen war man sich dennoch einer ewig bestehenden Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit gewiss, die auch das vermeintlich Irrationale umfassen muss. Jene Vollkommenheit war das höchste Licht und entsprach gleichnishaft der Sonne. Die Setzung war eine bewusste, obwohl das Postulat in einem gewissen Maße der eigenen Vernunft widersprach, denn es forderte, dass an diesen Tagen „dazwischen“ die Sonne stillstand. In diesem paradoxen Akt wurde der Verstand in das ewige Ganze, das sowohl Rationales und als auch Irrationales umfasst, eingebunden. Der Blick zurück lässt manchen vielleicht diese Leistung als primitiv erscheinen. In Wirklichkeit aber verbirgt sich in ihr die Weisheit, die wir in den Worten Sokrates gern hören und akzeptieren und die da lautet: „Ich weiß, dass ich nicht weiß“.

Die Germanen drückten über ihren Kalender ihre Einsicht im Sinne ihrer Sicht auf das Ganze aus. Sie erfassten darin den „übermächtigen Rest“ des Nichtwissens, dem wir Menschen immer ausgesetzt sind und den wir als Ordnung begreifen wollen, weil wir wissen, dass die Ordnung uns hervorgebracht hat. Wir suchen die Ordnung, die wir als ein Festes begreifen wollen, auf verändernde Weise im Jahreslauf zu erfassen. In Wirklichkeit aber bringt sie immer wieder einen „Rest“ mit sich. Das zeigen uns, wie schon die Kalenderordnung der Germanen, alle Kalenderordnungen.

Hinweis: Beachte die Aufsätze

„Das Zwischen“ … den Dimensionen, den Jahren und den Kalederordnungen“

und „Zwei Kalenderordnungen“.

Fußnoten

¹ 365 1/4 Tage sind zugleich 12 2/5 Mondmonate zu 29,5 Tagen.

² Das erste Wort der biblischen Genesis ist „Im-Anfang“. Es beginnt mit einer Zwei (Polarität), denn der erste Buchstabe ist das Beth, der zweite Buchstabe des Alphabets mit der Bedeutung von „in“. Doch das Substantiv ist der Begriff des „Anfangs“ (Reschit), in dessen Symbolik die Verbindung der Pole zur Triade beschlossen ist.

³ „Silvester“ enthält die lateinische Wortwurzel „silva“, was „Wald“ bedeutet. Danach versteht der sich als „Sylvester“ bezeichnete Papst als ein „Waldmensch“, ein Mensch, der im oft undurchsichtigen Dunkel des Waldes lebt und sich dennoch gut zu orientieren vermag.

Vom Wesen der Zahloder von der heiligen «Ordnung der Neun» zum Dezimalsystem von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Frage nach dem Zahlensystem ist eine Frage

Die Zahlen und ihre Grenzen von Michael Stelzner Der Wiener Mathematiker KURT GÖDEL hat gezeigt, dass die Mathematik unvollkommen und nicht in der Lage ist,

Die Geisteswissenschaft und die «Kunst der Zahlen» von Michael Stelzner Geisteswissenschaft ist die Kunst des Abstrahierens. Abstrahiert eine Geisteswissenschaft dann aber wirklich konsequent, so bedeutet