18 und ihr geometrisches Erscheinen

18 und ihr geometrisches Erscheinen von Michael Stelzner Wenn die Zahl 18 ein Archetyp ist, dann begegnen wir ihr auch in der Grundkonstitution der Natur.

Der Augenschein – die Evidenz

von Michael Stelzner

Der Begriff der Evidenz beherrscht unsere Wissenschaften. Was nicht evidenzbasiert ist, das ist skeptisch zu betrachten. Wer das Evidente anzweifelt, der disqualifiziert sich als Diskussionspartner. Er wird ausgeschlossen und wie die Geschichte gezeigt hat und die Gegenwart noch zeigt, geistig oder sogar physisch vernichtet. Die Evidenz dient der Legitimation solchen Verhaltens. Die aus ihr abgeleitete und mitunter das Leben bedrohende Macht macht es notwendig, den Begriff und die Vorstellung von Evidenz näher zu betrachten.

Das lateinische Substantiv „evidentia“ bedeutet „Eindeutigkeit“ oder „Klarheit“. Das Adjektiv „evident“ (… etwas ist evident) geht auf das lateinische Verb „videre“ zurück, das „sehen“ bedeutet. Wenn etwas evident ist, dann ist es unmittelbar „ersichtlich“, also „augenscheinlich“. Es bedarf keiner Beweisführung mehr! Jener Zusammenhang ist der begrifflich ursprüngliche. Die Unbedingtheit der Evidenz gibt dem schauenden Subjekt die denkbar größte Macht. Sie erwächst aus der Schau der Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit, oder wie Anselm von Canterbury es nannte, aus der Schau dessen, „über das hinaus nichts Größeres mehr gedacht werden kann“. Ein Subjekt, welches das, was auch mit der Gottheit gleichgesetzt wird, erschaut, das wird zum Individuum, dem Ungeteilten oder Unteilbaren. Kurzum: Die Evidenz ist ihrem Ursprung nach eine philosophisch-religiöse und keine fachwissenschaftliche Kategorie.

Die aus der Vorstellung von Evidenz hervorgehende Macht erweckt Bedürfnisse, welche die nur im Außen agierenden Subjekte korrumpiert. Die korrumpierten Subjekte entziehen der Evidenz gleichsam ihre unmittelbare Nähe zur Ganzheit. So können sie die dabei noch immer vorhandene Nähe zu ihr für ihre Zwecke nutzen. Das machen die Fachwissenschaften. Sie verkürzen den Evidenzbegriff, der sich dadurch sogleich in seiner Bedeutung umkehrt. Im Glauben an die unmittelbare und vollständige Einsichtigkeit, Deutlichkeit und Gewissheit begehen sie den denkbar größten Fehler, denn sie schreiben die vermeintliche Evidenz nicht, wie sie behaupten, der wirklich unmittelbaren Einsicht zu, sondern einem vorangehenden empirischen Nachweis oder Beweis, den sie selbst definieren und präsentieren.

Der Evidenzbegriff, wie wir ihn jenseits der Geisteswissenschaften verwenden, ist eine Selbsttäuschung. Die Fachwissenschaften, die ihn so verwenden, führen früher oder später zur Enttäuschung. Die Geschichte liefert dafür zahlreiche Beispiele. Aktuell erleben wir das in der Medizin. Wir sprechen einerseits von evidenzbasierter Medizin und meinen damit einen nachgewiesenen Zusammenhang bzw. eine nachgewiesene Wirksamkeit. Andererseits machen wir gerade in der Medizin immer wieder die Erfahrung, dass die Erkenntnis von heute oft genug der Irrtum von morgen ist.

Ein anderes geschichtsträchtiges, weltanschauliches Beispiel ist der einstige Kampf zwischen dem ptolemäischen Weltbild und dem kopernikanischen. Das ptolemäische Weltbild berief sich auf seine Evidenz, denn es war zu erstaunlich präzisen Vorhersagen fähig, an die das neue, kopernikanische lange Zeit nicht heranreichte. Doch die Idee des Kopernikus basierte auf dem Ideal der Einfachheit und Ganzheit, das dem von 40 Epizykeln widersprach, trotz dessen überzeugender fachlicher Genauigkeit.

Unsere visuellen Wahrnehmungen sind das Resultat eines Zusammenspiels der von den Augen aufgenommenen Impulse und ihrer Verarbeitung im Gehirn. Die so entstehenden Seheindrücke werden mindestens zweifach gefiltert und auf sehr selektive Weise mit anderen Eindrücken verknüpft. Was wir wahrnehmen entspricht deshalb keineswegs immer der Realität. Unser Augenschein unterliegt so zahlreichen Täuschungen.

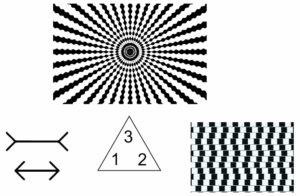

Die Täuschungen denen wir unterliegen, erfassen wie es die Abbildung 1 zeigt, auch die drei grundsätzlichen Wesenheiten, welche die alles beherrschende Trinität (siehe Dreieck) hervorbringen, das Sein (1), das Gegensein (2) und die Bewegung (3). Wir können weder eine Größe sicher einschätzen, noch die Geradlinigkeit von der Krummlinigkeit unterscheiden und nicht einmal den Zustand der Statik von dem der Bewegung sicher trennen.

Abb. 2 Wir können weder (1) absolute Größen sicher abschätzen, noch die (2) Geradlinigkeit von der Krummlinigkeit sicher trennen. Selbst die Unterscheidung eines (3) statischen Zustandes von dem einer Bewegung ist uns nicht sicher möglich.

((1)) Die zwei Linien erscheinen uns unterschiedlich lang, sind aber gleichlang.

((2)) Die horizontalen Linien erscheinen gekrümmt, sind aber gerade Linien.

((3)) Das offensichtlich statische Bild beginnt sich, wenn wir einen Punkt auf ihm fixieren, vor unseren Augen zu bewegen.

Wenn etwas evident ist, dann handelt es sich um eine unumstößliche, faktische Tatsache. Wenn wir eine solche in den Fachwissenschaften aber naturgemäß nicht finden, erhebt sich die Frage, wo wir der wahren Evidenz begegnen und wie sie sich veranschaulichen lässt? Da wirklich Evidentes nicht mehr hinterfragt und widerlegt werden kann, können wir ihm nur in einer Ontologie begegnen und die führt uns zu den naturgegebenen Archetypen und die wiederum zum Wesen der Zahlen und ihrer triadischen Flussform (siehe Abb. 2).

Die Evidenz und das ihm etymologisch zugrundeliegende lateinische Verb „videre“ lenken den Blick auf den Archetyp der Fünf, auf das schauende Subjekt. Sein Platz innerhalb der Ordnung der Zahlen gibt den Hinweis, welche Blickrichtungen das Subjekt entfalten kann, also worauf es schauen kann? Nach dem Bild von der Flussform der Zahlen schaut das Subjekt auf die ihm unmittelbar gegenüberliegende Welt und ihre Substanz – auf die Vierzahl.

Das Subjekt (5), das in der Auseinandersetzung mit der Substanz (4) die Existenz der Polarität realisiert und weitgehend mit ihr umzugehen gelernt hat, versucht diese zu übersteigen (s. Pyramidensymbol). Es entwickelt zu dem von ihm erworbenen, ersten und vordergründigen Blick auf die Vierzahl einen zweiten, der auch das tieferliegende Geistige (3) in den Blick nimmt. Das „fleischliche Auge“ wird durch ein „geistige Auge“ ergänzt. Mit diesem neuen Blick erscheint vor den Augen des Betrachters (5) die Dreiheit als Vergrößerung der Einheit (Dreieinheit). Mit anderen Worten: Das Subjekt erblickt die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit unmittelbar. Das ist dann der Zustand von Evidenz.

Der die Evidenz (1) Erschauende (5) blickt nicht nur nach außen. Er erblickt seine eigene Konstitution und mit ihr seine eigene Schöpferkraft. Das so schauende Individuum ist das Spiegelbild der Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit, das existiert und zu schauen in der Lage ist, weil es zugleich Anteil an der Zweiheit und Polarität hat und so ein Teilhaftiges ist. Mit anderen Worten: Der so Schauende weiß um die Notwendigkeit seiner neben der Vollkommenheit existierenden „Halbheit“ (2).

Das Gleichnis des Pythagoras fängt im Dreieck mit den Seitenlängen 3, 4 und 5 diesen zweifachen Blick des Subjekts ein. Das dort in Form der Hypotenuse bzw. der Zahl Fünf erhobene Subjekt erblickt sowohl die Substanz (4) als auch den Geist (3). Sein Blick verbindet beide auf rechte Weise (rechter Winkel) miteinander. Ein so schauendes Subjekt ist nicht nur ein verbindendes, sondern auch ein verbindliches Subjekt, denn es reflektiert seine Existenz als Spiegelung der Einheit. Es antwortet auf deren Ansprache und geht in die Verantwortung.

Abb. 2

(links) Die Flussform der Zahlen „erzählt“ vom zweifachen Blick des Subjekts (5).

Aus ihm erwächst die dritte Sicht, die Evidenz – die unmittelbare Einsicht.

(rechts) Das Gleichnis vom pythagoreischen Dreieck erzählt vom Subjekts (5), das den

Geist (3) und die Substanz (4) auf rechte Weise verbindet und so die neue

Dimension (Fläche) und die Einheit (Einheitskreis) sichtbar macht.

Der Augenschein erfasst nicht die volle Wahrheit. Das hat uns Galilei mit dem Fernrohr vor Augen geführt und Newton mit dem schnellen Fall einer Feder in der Vakuumröhre. Die immer subtiler werdenden Instrumente des Augenscheins entlarven alte Weltbilder und schaffen neue. Selbst mathematischen Formeln erweisen sich am Ende nur als – wenn auch höchst präzise – Instrumente des Augenscheins. Der geniale indische Mathematiker Ramanujan hat den Augenschein der Dinge bis in die Mathematik hinein auf den Punkt gebracht: „Eine Gleichung hat keinen Sinn. Es sei denn, sie drückt einen Gedanken Gottes aus.“¹

Was uns der Augenschein heute vorführt, das erscheint morgen oder später in einem anderen Licht. Aus einer Wahrheit wird eine andere. Ist die andere und neue Wahrheit eine höhere, dann muss sie die vorangehende einschließen und erklären. Solche Erkenntnis- und Wahrheitsprozesse haben kein Ende, denn sie sind Prinzip. Die so stattfindende Veränderung des schauenden Menschen führt dazu, dass dieser irgendwann nicht mehr die Dinge in den Vordergrund stellt sondern die Prinzipien, die alles beherrschenden Archetypen, auf deren Grundlage die Prozesse stattfinden.²

Wie der sich verändernde Augenschein die Weltsicht verändert, das haben wir im großen Maßstab an der kopernikanischen Wende beobachten können. Vor den theoretischen Entdeckungen des Kopernikus, glaubte man, an einen Weltenbau, den jeder Normalbürger augenscheinlich nachvollziehen konnte: Das gesamte Universum drehte sich um die Erde und somit im Grunde um den Menschen.

Kopernikus war ein Theoretiker, der genauer hinblickte. Er fand Widersprüche in der bestehenden Theorie. Ihre 40 verwirrenden Kreisbahnen (Epizykel) konnten ihn nicht befriedigen. Kopernikus war getrieben von der Suche nach einer klar erkennbaren, einfachen Struktur des Universums. Am Ende fand er ein schlüssigeres Weltbild, in dem nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums stand, sondern die Sonne.

Die im Nachhinein absurd erscheinende Tragik des Geschehens war, das die neue, kopernikanische Theorie noch lange Zeit zu schlechteren Berechnungen führte als die durch die Vielzahl von Epizykeln inzwischen besonders ausgefeilte alte Theorie. Die Erfahrung der Praxis schien dem alten aristotelischen Weltbild zuzusprechen. Aus der Sicht der Wahrscheinlichkeit hätte Kopernikus scheitern müssen. Es kam anders.

Die Geschichte ging weiter und heute sind wir – wie die damaligen Vertreter des Ptolomäischen Weltbildes – davon überzeugt, dass wir zumindest die Realität der Bewegung der Gestirne endgültig erfasst haben. In Wirklichkeit sind wir nur einen Schritt weiter und haben zum vergangenen Standpunkt den Gegenstandpunkt eingenommen. Die neue Polarität lautet:

Alte Wahrheit: Dem Gesichtssinn nach schienen sich alle Objekte des Universums

um die Erde zu drehen.

Neue Wahrheit: Nach dem mathematischen Augenschein war es nun eindeutig die

Sonne, um die sich alles drehte.

Im Rausch des Neuen sah man noch nicht die notwendig dritte und verbindende Wahrheit, die es nach dem Gesetz der Trias immer gibt. Nach ihr sind beide Weltsichten war. Die Sonne ist nicht der letzte Fixpunkt des Universums. Auch sie dreht sich um einen weiteren Mittelpunkt und dieser sich wieder um einen anderen, usw. Der Mensch aber, der dieses alles beobachtet und dessen Augenschein die Weltsichten prägt, bleibt immer der Mittelpunkt der Betrachtung.³

Das erweiterte Weltbild des Kopernikus und Galilei erklärt das bis dahin herrschende. Das ist, wie oben bereits erwähnt, auch notwendig, wenn es wirklich ein höheres ist. Die Menschen leben auf einer Ebene und bestellen ihre ebenen Äcker. Auf dieser ihrer alltäglichen Vorstellung bewältigen sie ihren Alltag ohne die Bedenken, womöglich von der runden Erde herunter zu rutschen. Die alte Vorstellung von der Welt wurde nur „relativ relativiert“. Der Ackermann und der Naturwissenschaftler handeln vorherrschend auf der Basis des alten Weltbildes. Es prägt den Alltag und macht ihn in unserem Augenschein möglich.

Wer aber über diesen Augenschein hinausgeht, der begibt sich auf eine Reise, an deren Ende die Dinge zugunsten der Prinzipien weichen. Dabei sind alle Prinzipien Bewegungsprinzipien. Die Bewegung an sich, das Symbol der Trinität erlangt höchste Bedeutung.

Mit dem kopernikanischen Weltbild bewegt sich nun nicht nur die Erde. Es bewegt sich vor allem – hier in seiner Bedeutung noch unerkannt – vor allem auch der Mensch, der auf dieser Erde ist. Er wird bewegt und muss sich bewegen, weil die Bewegung selbst das Gesetz der Gesetze ist.

Wenn die Bewegung (3) das prägende Gesetz ist, dann dürfen wir nicht mehr nur auf die Dinge schauen, sondern auf die Bewegung in und durch die Dinge. Die Konsequenz wird besonders deutlich, wenn wir unsere heutige Physik anschauen. Wir haben die Newtonsche Physik der Dinge inzwischen überwachsen und die Quantenmechanik entwickelt, welche die Vorstellung von Dingen in der gewohnten Weise nicht mehr zulässt und doch sprechen wir von Partikeln, welche die Welt ausmachen. Wären wir konsequent, dann würden wir nicht primär die Dinge voraussetzen, welche dann sekundär bewegt werden, sondern würden viel mehr die Bewegung voraussetzen, aus welcher dann die Dinge hervorgehen. In den uns eingeborenen Parametern Raum und Zeit müssten wir konstatieren:

Am Anfang ist die Bewegung. Aus ihr gehen die Expansionen Zeit und Raum hervor. Weg (Raum) und Zeit führen nicht zur Bewegung, wie uns das die „Formel der Bewegung“ (Bewegung ist gleich Weg pro Zeit), sondern aus der Bewegung entstehen erst der Weg und die Zeit!

Haben wir diese Hierarchie einmal erkannt, dann bleibt vor allem noch die spannende Frage nach den Prinzipien der Bewegung und ihrer Ordnung.⁴ Am Ende sollten wir beantworten können, welches Bewegungsprinzip der Mensch (5) ist und wie er die Welt (4) sehen muss, um sein Bewegungsprinzip (6) erfüllen zu können.

Fußnoten

¹ Ramanujan (s. das von Beutelspacher übersetzte Buch …)

(Die Mathematik darf nach Ramajunan und nach dem großen englischen Mathematiker G.H. Hardy nicht nach der Möglichkeit ihrer Anwendung beurteilt werden) oder http://de.wikipedia.org/wiki/S._A._Ramanujan

² Das erst führt zu einer Veränderung des Menschen, in der er sich selbst überwächst. Das Subjekt, die Person tritt hinter seine Aufgabe zurück.

Man bedenke: Der Mensch besteht aus Körperzellen. Das Leben besteht aber nicht nur aus diesen so genannten körpereigenen Zellen sondern aus anderen fremden Organismen, welche dieser Körper beherbergt und welche das Leben des Körpers erst möglich machen. Letztere bilden ihrer Anzahl nach ein Vielfaches der körpereigenen Zellen. Die Zellen, mit denen wir uns identifizieren, bilden nur eine „organisierende Hülle“ für eine viel größere Anzahl von lebendigen Zellen. Unsere Körperhülle ist eine Unternehmer-Hülle für ein sehr großes Volk von Zellen, ohne das wir nicht existieren könnten. Unter diesem Aspekt kommt dem Herrscher des Volkes eine große Aufgabe zu.

³ Hieraus erklärt sich der Standpunkt einiger, ebenfalls von Vernunft gesteuerten Kirchenmänner, welche die Weltensichten aus der Perspektive der Trinität weiter entwickeln wollten und die Erkenntnisse Galileis anerkannten:

Als Galilei mit seinem Fernrohr die Jupitermonde entdeckte wurde klar, dass nicht nur um die Erde Monde kreisten und sie nicht das einzige und alleinige Zentrum war. Das Tor zu der neuen Weltsicht wurde aufgestoßen durch anderes als den bloßen, einfachen Augenschein, denn die Jupitermonde waren mit dem bloßen Auge nicht zu sehen. Galilei erlangte nicht nur größte Aufmerksamkeit sondern auch größte öffentliche Anerkennung, und das auch von großen Teilen der Kirche. Erst nach Jahren verbot Papst Pius V. das kopernikanische System, weil es scheinbar unvereinbar mit der Bibel war. Das Werk des Kopernikus kam auf den Index. Galilei hingegen wurde gewarnt, den Kopernikismus für wahr zu halten und ihn zu verteidigen. Doch durfte er ihn dennoch „wie einen mathematischen Lehrsatz“ behandeln und verwenden. Der nachfolgende Papst Urban VIII. gestattete Galilei sogar die beiden Weltbilder zu dokumentieren, ohne eines von beiden zu bevorzugen. Zu dieser Unparteilichkeit war Galilei jedoch nicht in der Lage, was ihn schließlich vors Inquisitionsgericht brachte. Am 22.Juni 1633 wurde er gezwungen, dem Kopernikanismus abzuschwören. Die Kerkerstrafe wandelte Papst Urban VIII. in eine beschränkte Freiheitsstrafe um und Galilei durfte unter Arrest in sein Haus nach Acetri bei Florenz zurückkehren., wo er noch neun Jahre bis zu seinem Tode wissenschaftlich arbeiten konnte.

⁴ Newton erahnte schon diesen großen Zusammenhang, denn er erklärte explizit, das der Endzweck aller Naturwissenschaften die Diskussion über Gott aufgrund der physikalischen Erscheinungen sein müsse. (n. Schneider, Ivo: Isaac Newton, München 1988, S. 84f)

18 und ihr geometrisches Erscheinen von Michael Stelzner Wenn die Zahl 18 ein Archetyp ist, dann begegnen wir ihr auch in der Grundkonstitution der Natur.

Die Verneinungen im Buch Genesis und ihre Herausforderungen von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Starke und schwache Verneinungen und das Missverstehen Das biblische Hebräisch kennt verschiedene

Fraktale und fraktale Geometrie von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Was ist ein Fraktal? Ein Fraktal ist ein stark gegliedertes Objekt (lat. frangere / zerbrechen), dessen