Das «Sterben» von Jesus am Kreuz im «rechten Geist»

Das «Sterben» von Jesus am Kreuz im «rechten Geist»Die Bedeutungen von Wein, Galle, Myrrhe, Essig, Schwamm, Rohr und Vorhang von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das

Der Name HARAN und die Zahlenfolge 200-50

von Michael Stelzner

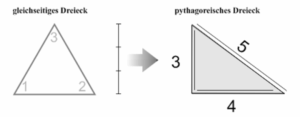

Als dritter Sohn TERACHs symbolisiert HARAN eine Funktion (3). Aus einfacher Sicht geht mit dem Archetypus Drei und der Funktion eine weitgehende Neutralität einher, welche die ihr vorausgehenden und sie begründenden zwei Pole Eins und Zwei – die eine Linie bilden – nicht abwertet. Vielmehr wertet sie diese auf. Das gelingt ihr, weil sie aus einer neuen und zweiten Dimension (Fläche) heraus fungiert. Die Drei würdigt die Notwendigkeit der Gegensätze und verbindet sie zu einem Ganzen. Dieses archetypische Bild ist das des gleichseitigen Dreiecks. Es beschreibt die Qualität der Dreizahl und ihrer ins Auge fallenden Neutralität gegenüber dem sie begründenden Gegensatz von Eins und Zwei.

In der anderen und erweiterten Sicht auf die Dreizahl weicht deren Neutralität auf. Indem die Drei eine neue und zweite Dimension (Fläche) eröffnet, befördert sie die Zwei und ihre Qualität. Das „Schiefe“ und Disharmonische gewinnt an Gewicht. Die Drei ist nicht mehr einfach nur noch neutral. Vielmehr funktionalisiert sie und erhebt die Zwei. In dieser Vorstellung verschiebt sich das Bild des gleichseitigen Dreiecks. Die drei Seiten erhalten unterschiedliche Längen (Werte). Da nun die Drei die Qualität besitzt, durch das Hinzugewinnen einer neuen Dimension scheinbare Gegensätze zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden, entsteht aus dem Bild des gleichseitigen Dreiecks kein willkürliches und disharmonisches Gebilde, sondern das rechtwinklige Dreieck, das wir das pythagoreische Dreieck nennen. Es enthält wie jedes Dreieck die Botschaft des Verbindens. Doch entfaltet das pythagoreische Dreieck das Argument der Neutralität zum Argument des „rechten Verbindens“. Das vermeintlich „Schiefe“ und Disharmonische wird durch das Entstehen des rechten Winkels eingefangen.

Abb. 1 Der Blick auf die Triade aus zwei Dimensionen, dem gleichseitigen und dem pythagoreischen (rechtwinkligen) Dreieck.

Die durch die Drei aufscheinende Disharmonie setzt die siebte Toledot, die Schicksal-Toledot ins Bild. Der den dritten Sohn HARAN zeugende TERACH wird mit dem unberechenbar grausamen Schicksal konfrontiert, zusehen zu müssen, wie sein Sohn vor seinem Angesicht stirbt. Das Wesen der Drei (HARAN) alias der Funktion erscheint im Anblick der Zwei (Tod) und erhält unerwartet eine spaltende Qualität (II). Doch erwächst aus der mit der Zwei behafteten und gespiegelten Dreizahl der Söhne in der siebten Toledot nicht der Tod im Sinne einer völligen Vernichtung. Die Verneinung ist eine relative. Sie ist auf die gegenwärtige Daseinsdimension beschränkt. Das stellt der ihr vorangehende Satz „Und HARAN zeugte den LOT“ klar. LOT ist der Vierte und die Vier ist die notwendige Manifestation aus der Drei, hier dem Dritten (HARAN). In der Vier alias dem Quadrat verbirgt sich die rechte und endlich „gerechte Beziehung“ in Form des rechten Winkels, dem Symbol des rechten Verbindens. Analog betrifft das Sterben des HARAN nur die sichtbare Funktion, denn die inhaltliche ist in ihm folgenden Vierten enthalten. Nach dem Tod ziehen die Vier, TERACH, ABRAM, LOT und SARAI in die Stadt HARAN. Der sprachliche Zusammenhang zwischen der Person HARAN (5-200-50) und der Stadt HARAN (8-200-50) ist inhaltlicher Natur und zeigt sich am gemeinsamen Zahlenpaar 200-50. Der Zahlenwert 200 ist der des Resch (r), des 20. hebräischen Buchstabens mit der Bedeutung des „Haupt des Menschen“. Dessen besondere Fähigkeit ist die der Rück- und Hinwendung zu seinem Ursprung. Im Erkennen der selbstverständlichen Einheit eines Subjekts mit den ihn umgebenden Umständen, gleich einem Fisch, der sich in völliger Einheit mit dem Wasser bewegt, entsteht eine bis dahin nicht geahnte Seins-Gewissheit, die den Weg des abrahamitischen Geschlechts bestimmen soll. Das Gelingen der Rückschau (200) führt zur Zahl 50, dem Zahlenwert des Nun (n), des 14. hebräischen Buchstabens mit der Bedeutung „Fisch“.

Der im Namen HARAN enthaltene Wortstamm findet sich schon im akkadischen „Harrānu“, was „Reise“ oder „Karawane“ bedeutet. Die Deutung ist eine vordergründige, denn sie lässt die im Namen HARAN und in jeder Reise wirkende Finalität und Orientierung in Vergessenheit geraten. Die aber zeichnet den Beginn der 7. Toledot und den Beginn des abrahamitischen Entwicklungsweges aus. Dessen Kern ist die Vierzahl alias rechtes Verhalten.

ABRAM kommt zu viert nach HARAN. In dieser Vierheit kann er nicht verharren. Das Schicksal verlangt von ihm, sich aus ihr zu erheben. Die Qualität des Vaters, der mit 70 zeugte und demnach das Wesen des Schicksals überschaute (siehe 70 / Auge), stellt für ABRAM nur eine Handlungsbasis dar, die er wieder verlassen muss, um seine Subjektivität (5) zu erfahren und zu schärfen. Zu der ihm eingeborenen Qualität der 70 tritt die der 5 hinzu. ABRAM verlässt mit 75 Jahren wieder HARAN und zieht in Richtung „des Landes, das ihn die Gottheit zeigen wird“.

Im Wissen um die Symbolik der im Namen HARAN enthaltenen Zahlenfolge 200-50 erklärt sich, weshalb das Bewusstsein des gestorbenen HARAN (Nrh / 5-200-50) zu dem Ort HARAN (Nrj / 8-200-50), dem Ort der Orientierung wird. Wegen des Todes von HARAN – der ein Dritter und in Hinblick auf TERACH zugleich die zweite Generation ist – und wegen der Unfruchtbarkeit der Frau (SARAI) ziehen Vier aus Ur weg. Wenn sie dann wieder nach HARAN kommen, dann erzählt der Text von der Verbindung zweier Existenzebenen, dem Diesseits und dem Jenseits, wie das die Zahl Sieben erzählt.

Die Sieben konfrontiert mit dem Schicksal, sorgt aber für eine Manifestation, in der das Verlorengeglaubte wiedererscheint. Die Bibel greift vielfach auf den Kontext über den Namen HARAN oder auch nur über dessen Zahlenfolge 200-50 zurück.

So flieht später auch JAKOB, der zweite Zwilling, der durch den Betrug an seinem Vater und seinem Bruder alles verloren hatte und sogar den Tod fürchten muss, nach HARAN, um dort über das Prinzip der Sieben und des unberechenbaren Schicksals seine Fehler aufzuarbeiten. JAKOB erfährt bei LABAN alles über die Verkehrung der Ordnung und den Betrug, den er einst selbst in die Welt gebracht hatte. Auch hier ist HARAN ein Ort, an dem einem Vergangenes und Verlorengeglaubtes auf neue Weise begegnet.

Das den Namen HARAN prägende Zahlenpaar 200-50 kommt in der Genesis weiter Male vor. Erstmals finden wir es im Begriff der „Schwangerschaft“ (Nrh / 5-200-50) in Gen 3:16. Die Schwangerschaft beschreibt das Verlorengehen im Dienst einer neuen Ganzheit in besonderer Weise. Der „verschwindende“ Samen geht verborgen im Mutterleib auf, um eine neue Ganzheit zu gebären. Das zwischenzeitlich verborgene, „rückwärtsgerichtete“ Geschehen dient dem Fortbestehen.

Die Erzählung von NOAH, seinem Weinberg und dem zweifelhaften Aufdecken seiner Nacktheit durch HAM, seinem Zweitgeborenen, gebraucht das „rückwärts“ (tynrja / 1-8-200-50-10-400) zweimal (Gen 9:23).

Ein anderes Beispiel ist die Klage der SARAI in Gen 16:2, über ihre Unfruchtbarkeit, weil die Gottheit ihren Leib verschlossen hat („ … es-hat-verschlossen-mich …“ / ynrxo / 70-90-200-50). Tatsächlich müssen erst die rechten Bedingungen erfüllt werden, damit auch sie ISAAK, den zweiten der späteren Urväter gebären kann. Die Bedingung besteht darin, das Zweite in der Gestalt ihrer Magd HAGAR zur Fruchtbarkeit zu bringen.

Die Botschaft des Zahlenpaares 200-50 gipfelt im Buch Genesis in der Erzählung von der von der Gottheit geforderten Opferung ISAAKs durch seinen Vater ABRAHAM. Der dort beschriebene Zwiespalt im Dasein des Menschen ist nicht mehr zu übertreffen und mündet doch im Fortbestand der abrahamitischen Geschlechter. Die erzählte Umkehr geschieht durch den Gebrauch der 200-50. „ABRAHAM hob die Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Dickicht verfangen >>an-seinen-Hörnern<< (wynrqb / 2-100-200-50-10-6) …“, den er sodann opferte (Gen 22:13). Die Botschaft ist die der oft im Dickicht des Daseins verfangenen und verborgenen, aber endlich immer „rechten Zweiheit“.

Das «Sterben» von Jesus am Kreuz im «rechten Geist»Die Bedeutungen von Wein, Galle, Myrrhe, Essig, Schwamm, Rohr und Vorhang von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das

Phi, die Zahl des Goldenen Schnitts – ein geometrisches Gleichnis von Michael Stelzner Der Goldene Schnitt ist ein Teilungsverhältnis, das wir mit der Kennzahl Phi

Die Geisteswissenschaft und die «Kunst der Zahlen» von Michael Stelzner Geisteswissenschaft ist die Kunst des Abstrahierens. Abstrahiert eine Geisteswissenschaft dann aber wirklich konsequent, so bedeutet