Das hebräische Wort «sehr» und seine Zahlenfolge 40-1-4

Das hebräische Wort «sehr» und seine Zahlenfolge 40-1-4 von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das Steigern und «Huldigen» und die gesteigerte Huldigung Die biblische Genesis erzählt

Die Archetypen Sechs und Sieben

– eine geometrische Analogie von «Muster», «Mitte» und «Maß»

von Michael Stelzner

Ein Wissenschaftler ist jemand, der «Wissen erschafft«. Er sucht Wiederkehrendes zu erkennen. Entdeckt er es, so findet er Heimat und mit ihr Vertrauen für die Zukunft.

Wissenschaft ist kurz gesagt Mustererkennung. Doch ist Wissenschaft mehr als nur die Wissenschaft von den Substanzen, die sogenannte Naturwissenschaft. Auch die Wissenschaft vom Geist, die sogenannten Geisteswissenschaften sind Wissenschaften und ihnen kommt sogar eine noch höhere Bedeutung zu, denn die Naturwissenschaften stehen in ihrem Auftrag. Vergessen wir nicht: Die Naturwissenschaften sind einst angetreten, um die Geisteswissenschaften und ihre Erkenntnisse zu überprüfen und gegebenenfalls im fast wörtlichen Sinn zu untermauern.

Unter den Geisteswissenschaften wiederum ist es die Religion im Spiegel der Metaphysik, die den ersten Rang besetzt. Aristoteles hat die Metaphysik deshalb auch als die «erste Wissenschaft» bezeichnet, weil sie als einzige Wissenschaft den Anspruch einer allumfassende Wirklichkeitsdeutung erhebt. Ihr geht es um grundlegende Einsichten, um vollständiges Wissen im Sinne von Weisheit. Die sogenannte «erste Wissenschaft» stellt die Frage: Was gibt es denn wirklich? Welche Kategorien des Seienden müssen wir annehmen?

Dieser Sinn und diese Aufgabe von Wissenschaften werden im alltäglichen wissenschaftlichen Gewimmel der Fachwissenschaften zumeist übersehen. Man sieht gewissermaßen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, weshalb ich von vorn, bei ihr, der Metaphysik anfangen möchte. Dabei gehe ich nicht, wie das philosophische Abhandlungen oft tun, zu den vorplatonischen Denkern zurück, und versuche nicht, über sie den Anschein des Allumfassenden zu erwecken. Ich werde anders konkret. Ich hinterfrage den Rahmen unseres Denkens und beziehe mich auf die jüdisch-christlichen Kultur, denn sie rahmt unser Denken wie nichts anderes. Ich hinterfrage ihre Wurzeln und ihre Botschaften. Vielleicht kann man sie ja widerlegen oder im anderen Fall als wertvolle Wurzeln für die Entfaltung unseres menschlichen Bewusstseins erfahren.

Nehme ich eine Bibel in die Hand und lese in ihr, so verwirrt sie mich. So geht es wohl fast allen, mit Ausnahme einer bestimmten Kategorie und Anzahl von Theologen, die glauben, für sie in den Krieg ziehen zu müssen. Die Bibel verwirrt aus vielen Gründen. Ihre Erzählungen sind so zahlreich, dass man sie nicht gänzlich erfassen kann und sie sind eine Abfolge von Erzählungen des Verfalls. Darüber hinaus fängt sie auch noch – aber eben konsequent – mit dem zweiten Buchstaben des Alphabets, dem Beth an, anstatt mit dem Alef, dem Symbol für die Eins, die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit. Stattdessen postuliert die «BiBel» – ihr Name allein schon hebt das «B« hervor – die Vorherrschaft des Zweiten, Zwielichtigen und Zwiespältigen – der Zweiheit und Polarität. Die Bibel lässt an der Herrschaft der Zwei keinen Zweifel. Und bei genauerem Hinsehen hat sie recht, denn das einzig Sichere im Dasein der Dinge ist die Polarität und Zweiheit. Auf sie ist Verlass. Ohne sie kann nichts sein. Es gibt kein Hier ohne Dort, kein links ohne rechts, kein oben ohne unten und nichts Gutes und Schönes ohne das Böse und Hässliche. Unser Schicksal ist es, beide Pole zu erblicken. Wir befinden uns gewissermaßen «zwischen den Polen».

An anderer Stelle habe ich einen Aufsatz über das «Zwischen» aus naturwissenschaftlicher und aus mythischer Sicht im Hinblick auf altes christliches Brauchtum verfasst. Hier nun möchte ich diesen Blick weiter abstrahieren und vor dem Hintergrund der «Flussform der Zahlen» eine geometrische Analogie für das «Zwischen» aufzeichnen.

Vorweg möchte ich noch einmal einen Blick auf die Genesis der Bibel werfen und zwar auf ihre sogenannte Präambel, ein aus vier Sätzen bestehender Text, der vor der Erzählung von der Erschaffung der Welt in sechs Tagen steht und offenbar Wesentliches bereithält. Warum die Verfasser einen solchen Vorspann für notwendig hielten, erklärt sich aus der Zahlenstruktur der Genesis. Die sieben Tage der sogenannten Genesis erzählen in Wirklichkeit von einer Sechser-Struktur, also im wörtlichen Sinn vom Wirken der Sechs, denn der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er ist der Tag der Gottheit, der Tag der Vollkommenheit und der Tag des Heiligens und somit des Heilens («ganz machen»).

Die Genesis thematisiert das Wesen der Sechs. Sie hebt sie unter all den anderen Zahlen besonders hervor. Weil die Genesis als die einleitende Schrift der Bibel für alle ihr folgenden Erzählungen maßgebend ist und der Sechs den Rang einer Universalie zuschreibt, musste ihre Auslegung von Anfang an dem Verdacht der Beliebigkeit und der Willkür entzogen werden. Es war notwendig, das Wirken der Sechs, vorweg über den regieführenden Logos zu begründen. Das machen die vier Sätze der Präambel auf ganz grundsätzliche Weise. Sie erklären das Entstehen der Wirkungen der Sechs aus der ersten aller Beziehungen, der Beziehung der Zweiheit und Zwiespältigkeit (2) aus der Einheit und Ganzheit (1) heraus. Die Verfasser haben mit dem Vorspann gewissermaßen „einen Pflock eingeschlagen“, der die von mir an anderen Stellen beschriebene Ur-Formel (1—4) ins Bild setzt. Die Formel der Vier musste der nachfolgend gebrauchten Sechs-Struktur vorausgehen, weil sie auch das Verhältnis der Polarität (2) zu der aus ihr wiederum hervorgehenden Dynamik (3) anschaulich macht. Im Einzelnen:

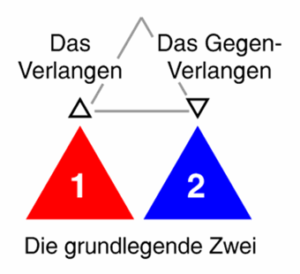

Der erste der vier Sätze besteht aus sieben Wörtern. Der Satz fällt in der originalen hebräischen Ausführung durch Zweierlei auf. Er ist zum einen symmetrisch aufgebaut. Jeweils drei Wörter werden durch die mittig stehende Zahlenkombination 1-400 getrennt. Die zentral stehende 1-400 entzieht sich der direkten Übersetzung, denn sie zeigt „einfach nur“ den Akkusativ, den vierten Fall an. Schon diese erste Auffälligkeit macht offensichtlich, dass der Zahl 4, die hier zweifach dimensional erhöht (4à 40à400) und mit der Eins verbunden ist, eine zentrale Bedeutung zukommt. Zum anderen fällt, wie bereits beschrieben, am ersten Satz auf, dass er nicht mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem Alef (a), sondern mit dem zweiten, dem Beth (b) beginnt. Die Priorität der Zwei ist das Wesensmerkmal des ersten Satzes, denn er besteht aus einer Kaskade von sich systematisch entfaltenden Polaritäten (2). Im Zusammenhang mit der vorangestellten Herrschaft der Zwei wird der Blick des Lesers unmittelbar auf den zweiten Satz gelenkt. Der aber verwirrt vollends und tritt uns als ein «tohu wawbohu» entgegen. Tatsächlich stammt der Begriff aus dem 2. Satz der Präambel. Erwartungsgemäß wird er regelmäßig unvollkommenen und somit irreführend übersetzt. Gemeinhin werden die zwei Worte mit «Öde und-Leere» übersetzt (Gen 1:2).¹ In Wirklichkeit aber geht es in diesem zweiten Satz und seinem zweifach zwielichtigen «tohu wawbohu» um das Zusammenspiel von Polarität (2) und Funktion (3), das der Erde (4) in Form eines gegensätzlichen (2) Verlangens (3) eingeschriebenen ist. Es geht um das «Verlangen» (+3) an sich und darin zugleich um sein notwendiges «Gegenverlangen» (-3). Berücksichtigt man die in dem Ausdruck mitschwingende Hierarchie und Dynamik und folgt ihrem Sinn, so müsste man den zweiten Satz vielmehr übersetzen mit

«Und die Erde, sie war Verlangen UND Gegenverlangen» (Gen 1:2).

Der sich selbstdoppelnde Begriff vermittelt den Grund für die sich aus dem zweifachen Verlangen ergebenden zwei sich hierarchisch (!) unterscheidende Perspektiven auf die Welt. Die Bibel führt sie nach dem «tohu wawbohu» des 2ten Satzes im 3ten und 4ten Satz sogleich näher aus. Der 3te Satz erzählt vom «Erheben der Finsternis über die Urflut» und der vierte vom «Flattern des göttlichen Geistes über den Wassern».

Abb. 1 Der die Zweizahl beschreibende zweite Satz der Bibel erfasst die zwei in der Welt existierenden Aspekte der Dynamik, «das Verlangen» (△) und ihr «Gegenverlangen» (▽).

Dem zunächst bedrückenden, mit Angst und Enge assoziierenden dritten Bibelsatz folgt die erhebende und göttliche Perspektive des vierten Satzes. Die insgesamt vier Sätze des Prologs erzählen in höchstkonzentrierter Form schon das, was die schier unendlichen Erzählungen nach ihm über die Religionen hinweg in alle denkbaren Richtungen entfalten.

Die Bibel beginnt nicht nur mit dem Beth, dem zweiten Buchstaben des Alphabets, ihr erster Satz entfaltet die Polarität und Spannung (2) geradezu in einer fraktalen Weise. Dem auf Einheit fixierten Leser bleibt sie aber noch verborgen. Das ändert sich mit dem zweiten Satz, in dem der Zwiespalt offen zutage tritt und ihn mit den in den Gegensätzen schlummernden Dritten konfrontiert. Doch der Zweispalt ist auch in den zahlreichen nachfolgenden Erzählungen immer gegenwärtig, denn alle religiösen Erzählungen sind von ihrer «Oberfläche» her Zerfallserzählungen. Ihr eigentliches Geheimnis besteht darin, dass sie sukzessiv der Abfolge der Archetypen folgen und die folgen dem Muster der Triade, das im konkreten Dasein im Archetyp der Sechs und seiner Fruchtbarkeit seinen Niederschlag findet.

Da das Denken der Menschen aber weitgehend nach dem Vorbild des Zahlenstrahles durch einfache Verknüpfungen, also linear erfolgt und auch die Schrift notwendig linear verläuft, entsteht eine Differenz zwischen dem Wahrgenommenen und der triadischen Wirklichkeit. Über dem im Allgemeinen Wahrgenommenen existiert eine andere und höhere Dimension, die in der Linearität nur in einer heruntergebrochenen Form in Erscheinung tritt. Die abrahamitischen Religionen würdigen das durch die verhüllten Metaphern ihrer Schriftauslegung. Die auf den Zahlenarchetypen basierende hebräische Schrift macht das über das jedem Buchstaben zugeordneten Bildsymbol und dem ihm jeweils zugeordneten Zahlenwert. Dem ersten Buchstaben, dem Alef ist beispielsweise das Bild eines Stierhaupts zugeordnet, das die paarigen Hörner die es trägt, in sich zu einem Ganzen zusammenführt. Das Alef erzählt so von der Drei-Einheit.

Die archetypische Ordnung der Buchstaben formt auch die aus ihnen gebildeten Begriffe. Die in die Linearität heruntergebrochene Trinität tritt gerade in dem hebräischen Begriff besonders deutlich hervor, um den die erzählten Bilder der Religionen stets ringen – die «Gewissheit». Das Wort «Gewissheit» wird durch die Zahlenfolge 1-2-30 widergegeben (lba / s. Gen 17:19). Auffällig an ihm ist, dass die dritte der drei Zahlen sich aus der linearen Ebene heraushebt. Anstatt der 3 steht eine 30. Die so vermiedene Zahlenfolge 1-2-3 kommt übrigens in keiner Stelle der heiligen Schrift vor. Sie ist wegen ihrer Linearität für die Offenbarung der göttlichen Vollkommenheit vollends ungeeignet. Die Zahlenfolge 1-2-30 hingegen kommt überaus häufig vor.

Aber auch die Zahlenfolge 1-2-30 transportiert eine Spannung. Zum Erschrecken der Leser hat sie eine zweite Bedeutung. Sie bedeutet ebenso „Trauer“ (s. Gen 27:41). Die hier unschön erscheinende Doppelbedeutung ist aber nichts Anderes als ein konsequenter Ausdruck von Gewissheit. Auch Trauer ist Gewissheit. Sie ist deren erdverhaftete Steigerung. Sie steht für die aus der linearen und verkürzten Sicht erwachsene «endgültige» Gewissheit.

Die Erhöhung der 3 zur 30 erzählt von der «Erhebung» der Funktion, weshalb sie im Hebräischen auch «Hügel», «Haufen», «Welle» oder «Woge», «klar» oder «offensein«, «offenbaren«, «enthüllen« oder «entblößen» bedeutet. Auch das hebräische Wort «begrenzen», das durch die Zahlenfolge 3-2-30 gebildet wird, erzählt von einer Polarität (2) zwischen den zwei Wirkebenen 3 und 30. Immer geht es in dieser Zahlenfolge um den Fußabdruck² eines Höheren in der Welt des Niederen, in der er als Zentrum und Mitte wahrgenommen wird.

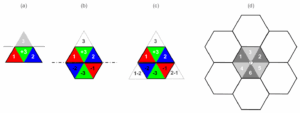

Die Erlösung der Polarität 1—2 und der durch sie hervortretenden Spannung bedarf eines Dritten. Die Drei aber ist aus der Linearität heraus, wie auch die Gewissheit nicht vollends (be)greifbar. Mangels Greifbarkeit formiert sie notwendig im Konkreten und Linearen, also in der niederen Dimension. Das an sich Erhabene und Erhebende (3) wird gewissermaßen heruntergebrochen und erscheint in Form einer Dynamik und eines Drangs. Dort wird es als eine ungreifbare Mitte wahrgenommen (s. Abb. 2 a). Wie verwirrend das wirken kann, das zeigt beispielsweise die aus der Perspektive der Mathematik formulierte Frage, «wie viele (gebrochene) Zahlen denn zwischen den Zahlen Eins und Zwei existieren»?

Die konkrete Welt der Dinge existiert in und durch die Polarität – durch die Differenz. Die in ihr aufscheinende Drei ist deshalb nicht wirklich vollends neutral, wie es ihr archetypisches Wesen scheinbar erzählt. Sie ist vielmehr «ausgerichtet» und hat eine Wirkrichtung. Ihre Dynamik ist eine wertende. Ihre an sich archetypische Neutralität ist larviert und wird, wie es die Abb. 2 (a) zeigt, über die Analogie einer «Mitte» (siehe +3) wahrgenommen. Was «mittig» ist, dessen Ursprung liegt in einer höheren Dimension, erscheint in der Linearität aber als ein «Dazwischen» ( +3).

Hier sei wieder eine Analogie aus der heiligen Schrift erlaubt: Der die gegensätzlichen Subjekte (5) verbindende Gott JHWH erscheint «in der Mitte» seines von ihm auserwählten Volkes (Ex 3,20; 8,18; 25,8; 29,45f u.v.a.m.). Das Volk musste in der Ebene der linear erscheinenden Welt am Fuße des heiligen Berges verweilen (Ex 19,10-12; 24,1-2), während der zur Schau der vertikalen Dimension aufgestiegene Moses „in einer Felsenkluft stehend“ die Gottheit erblicken durfte (Ex 33,21-23).

Abb. 2

(a) Die an sich erhabene/erhobene 3 wird in die Linearität heruntergebrochen und erscheint dort als Phänomen einer «Mitte».

(b) Das die Mitte enthaltene dreiteilige Ganze (siehe 1 /+3 / 2) ist wie alles von polarer Natur und bringt sein Gegengeschlecht (-1 / -3 / -2) hervor.

(c) + (d) Der weitere Fortgang folgt dem immer gleichen Muster von (a) und (b) und erzeugt auf fraktale Weise Neubildungen.

Die aus einer Verkürzung entstehende «Mitte» ist in Wirklichkeit eine Analogie für eine größere Drei-Einheit. Ihr Erscheinen zwischen den zwei Polen Anfang (1) und Ende (2) der niederen Dimension erzeugt (3) wiederum eine formale Dreiheit (siehe 1 / +3 / 2). Die aber ist von linearer und somit von polarer Natur und «ergreift Partei». Das so linear erscheinende Ganze hat ein «Geschlecht», das seinerseits sein Gegengeschlecht hervorbringt. Wie die hervorbringende Drei ist auch das Hervorgebrachte wiederum ein Dreiteiliges. In der Abb. 2/b ist die neue, gegenpolare Dreiheit mit -1 / -3 / -2 bezeichnet. Die zwei Dreiheiten ergeben den Archetyp der Sechs, in dem wir das Fließmuster und die Gangart der Welt erkennen (Abb. 2b).

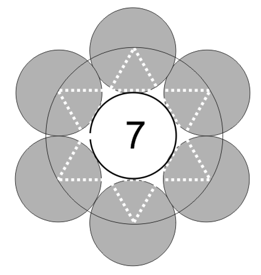

Die Triebkraft von Sechs ist die polarisierte und polarisierende Mitte. Ihre Dynamik polarisiert einerseits und sie bildet andererseits darin Einheit und Ganzheit ab (△+▽=✡). Ihr geometrisches Phänomen ist das Hexagramm. Seine Struktur verrät Zusätzliches über die der Einheit verpflichtete und zugleich polarisierte und polarisierende Mitte, denn sie erscheint in Form eines siebten, identischen Kreises in der Mitte des Hexagramms.

Abb. 3 Ordnet man sechs Kreise im Kreis an, so entsteht in deren Mitte ein siebter Kreis mit «identischer» Größe. Die Sieben erwächst aus der Sechs. Sie ist die der Einheit verpflichtete Mitte.

Die Sechs ist nach den Schöpfungsmythen der Gipfelpunkt der Welt. Das illustriert auch die Geometrie von der «Flussform der Zahlen».³ Doch ist die Welt, die eine Welt der Sechs ist, nur denkbar mit einem unbeherrschbaren «Gegenüber» – der Sieben. Aus ihrem Dunkel heraus entstehen wiederum über die Funktionen der Sechs heraus stets neue Lebensformen. Das symbolisiert die in der Abb. 2 (d) enthaltene Wabenstruktur mit ihrer mittigen Sieben.

Das Hexagramm ist ein Abbild der sich selbstreproduzierenden Einheit und Ganzheit, ein Abbild des Lebensprinzips schlechthin. Es beeindruckt durch Symmetrie und Identität, die sich im «wie innen, so auch außen» zeigen (siehe «r = a» des Hexagramms). Vor allem aber beeindruckt es durch den sich selbst erhaltenden, fortlaufenden Prozess, den es anschaulich macht und der auf fraktale Weise immer neue Dimensionen hervorbringt (s. Abb. 2 d). Der Vorgang ist dem Muster (a) und (b) folgend immer der gleiche. Wir begegnen ihn deshalb als das fraktale Bildungsmuster in der «Flussform der Zahlen».⁴ Er erzeugt Identität und deren Mitte ist die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit.

Mit der Sechs und dem Hexagramm erscheint eine noch weitergehende Identität, eine Identität die über ihre Existenz hinausreicht. Sie betrifft die Beziehung der Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit zur Zahl Sieben, die im Hexagramm zur neuen Mitte wird.

Für das in der Substanz und seiner Linearität verfangene und befangene Subjekt (5) wird das zum Problem, denn es lebt in einer rational erscheinenden Ordnung, der nun die Irrationalität entgegentritt. Das Subjekt wird herausgefordert, mit deren Hilfe, der «Hilfe der Sieben» seinen Ordnungs- und Mittebegriff neu zu überdenken und fortzuentwickeln.

Das Subjekt (5) kann das Verhältnis der Archetypen Sechs und Sieben nur partiell und nur seinen Prinzipien nach verstehen, denn es ist selbst Teilnehmer am Prozess und wird von ihm stets neu herausgefordert. Die Herausforderungen sind die der «Mitte», die in den Archetypen der Sechs und der Sieben aufscheinen und sich im Gegensatz zweier Phänomene, der von «Opfer» und «Entstehen» niederschlagen. Das Zusammenwirken der zwei Archetypen erfordert das Opfer und es bringt in ihm neues Leben hervor (s.a. △+▽=✡).

Der Begriff der «Mitte» erwächst sowohl aus dem Wesen der Sechs als auch aus dem Wesen der Sieben. Beide Archetypen umschreiben ihn. Hat man eine konkrete Erscheinung vor Augen, so steht das Wesen der Sechs im Vordergrund. Entwickelt man jedoch einen Blick für das große Ganze, das auch eine jenseitige Gottheit erfasst, wie es die Religionen und Philosophien versuchen, so tritt das Wesen der Sieben hervor. Die Archetypen Sechs und Sieben sind nicht wirklich voneinander zu trennen, denn sie leben in und von einem gegenseitigen Bezug. Im bewussten Bezug entsteht ein Fluss (6), den wir als «Glück» empfinden.⁵

Die in der Welt (4) existierende «Gestalt Sechs» lässt ein höheres Ganzes (7) nur erahnen. Sie verweist auf eine weiterführende Existenz als nur auf die, aus der heraus sich die Ahnung erhebt. Die über das dingliche Dasein hinausgehende aber in ihr (aus)wirkende Existenz visualisieren wir in Bildern. Die religiösen Erzählungen beschreiben solche, umschreiben endlich aber immer wieder die Archetypen, die wir in ihrer abstrakten Form in den Zahlen erkennen und über die wir in geometrischen Gleichnissen mehr erfahren.

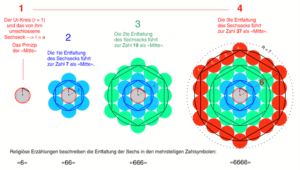

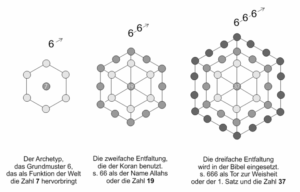

Ein solches Gleichnis ist das Hexagramm mit seinem mittigen, siebten Kreis. Entfaltet man das Verhältnis von Kreis und dem von ihm umschlossenen Sechseck (r = a) in weitere drei Dimensionen, so entfaltet sich auch das Prinzip der Einheit und Mitte (1) und wird in den Zahlen 7, 19 und 37 sichtbar (siehe Abb. 4). Die Zahlenfolge erzählt «mittels Sechs» vom Weg des Erscheinens der Einheit und Ganzheit.

Abb. 4

Entfaltet man das Verhältnis vom Sechseck zu dem ihn umfangenden Kreises (siehe r = a), so werden in der 4ten Form (rot) die Archetypen Sechs und die Sieben als konkretes Maß in Form ihrer Radien sichtbar. Das Sechseck enthüllt – wie einst die «Formel 4» – das Prinzip der verborgenen «Mitte».

Jener Radius, der die vierte Formation des Hexagramms hervorbringt, hat den konkreten Wert 6. Wie die «Formel 4» von der Einheit von Ganzheit (1) und Bruch (2) und der Manifestation eines sichtbaren und greifbaren Ganzen erzählt, so wird auch das Wesen der 6 und des Hexagramms in seiner 4ten Form als konkrete (Maß)Zahl sichtbar und greifbar. Das gilt nicht nur für die hier manifestierte und manifestierende 6. Es gilt auch für die über die 6 hinausreichende und alles umfassende 7. Der das 4te Hexagramm umfangende Kreis hat den Radius 7. Der numinos erscheinende Einheitskreis des Anfangs (Abb. 4 /links) wird nun über das «Gesetz der Vier» als ein Konkretes in Form der 7 (be)greifbar. Das Sechseck enthüllt damit analog der «Formel Vier» das Prinzip der verborgenen «Mitte». Die Sechs manifestiert die «Mitte»!

Die wahre und ursprüngliche Mitte allen Daseins ist und bleibt die Einheit (1), das Sein an sich. Die 6 und das sie repräsentierende Hexagramm aber entfalten das «Prinzip Mitte« durch die Zahl ihrer Mitte. Sie steht für das Numinose und Göttliche das fließt und sich in den wachsenden Hexagrammen in den Zahlen 7, 19 und 37 usw. manifestiert. In den »Zahlen der Mitte« wird sie in ihren wachsenden Dimensionen tatsächlich sichtbar und greifbar.⁶ Die religiösen Erzählungen greifen die in die Dimensionen hineinwachsende 6 auf, umschreiben sie mit Bildern sowie mit den »Zahlen der Mitte« selbst oder in Metaphern, welche zugleich die Dimensionsunterschiede thematisieren. Letztere sind beispielsweise die Zahlen 66, 666 oder 6666, welche die 6 im Zusammenspiel der Dimensionen wiedergeben.

In den religiösen Erzählungen fallen dabei die Zahlen 7, 19 und 37 auf. Sie bilden das Zentrum der drei ersten Hexagramme und als solche stehen sie jeweils für die ungreifbare aber immer die Strukturen unterhaltende Gottheit. Die Tora verpackt ihr Geheimnis in den Zahlen ihres ersten Satzes

Die jüdische Tradition reflektiert in erster Linie das erste der Hexagramme mit der Zahl 7. Schon der erste Satz der Bibel besteht aus 7 Wörtern, die eine Kaskade von Polaritäten benennen (s.o.). Im Zusammenspiel von Halb-Sein und Ganz-Sein, von Symmetrie und Asymmetrie führen sie zur Summe 2701 und somit auch zur 37, denn sie ist das Produkt von 37 x 73. Die Botschaft der Sieben durchzieht die gesamte Bibel und sie wird auf immer neue Weise entfaltet. Das betrifft die sieben Tage der Genesis ebenso wie die sieben Aufstiege des Moses auf den Gottesberg u.v.a.m.

Die Herausforderung des Subjekts bedarf der Realisierung des Archetyps der Sieben, des Ungreifbaren, Irrationalen und scheinbar Zufälligen. Ihm wendet sich die biblische Genesis mit ihren sieben Tagen zu. Die biblischen Erzählungen wiederholen fortlaufend das gleiche Muster, so auch in den 7 Aufstiegen des Moses, des Urpropheten der Israeliten.

Die Religionen versuchen das «Wesen der Mitte» zu erhellen, das sich in der Geometrie in den sogenannten «zentrierten Sechseckzahlen», die man dort auch einfach «Hexzahl» nennt. Die «Hexzahlen» berechnen sich nach der Formel 3n2– 3n +1 und bilden die Folge

1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, 397, 469, 547, 631, 721, 817, 919, 1027, 1141, 1261, 1387, 1519, 1657, 1801, 1951, 2107, 2269, 2437, 2611, 2791, 2977, 3169, 3367, 3571, 3781, 3997, 4219, 4447, 4681, 4921, 5167, 5419, 5677, 5941, 6211, 6487, 6769 …

Fußnoten

¹ Das «tōhû wawbōhû» und das missverstandene Chaos am Anfang der Dinge

Das «tōhû» und («waw») das «bōhû» bilden eine sogenannte Assonanz, d.h. das Zweite erscheint nie ohne das Erste (s.a. Jes 34,11 u. Jer 4,23). Während das «bōhû» sich nicht aus sich heraus erklärt, ist das bei dem «tōhû» anders. Man kann es seiner Wortwurzel nach mit «Verlangen» (semitisch THW = 400-5-6) übersetzen. So machte es auch schon bei Philo von Byblos, ein phönikischer Gelehrter aus dem 1ten und 2ten Jahrhundert.

Da sich das zweite Wort direkt auf das erste Wort bezieht und mit ihm eine Einheit bildet, jedoch zu ihm eine Polarität beschreibt, ist sein Sinn der des «Gegenverlangens».

Das es sich bei beiden Wörtern ausdrücklich um zwei Substantive und nicht um Adjektive handelt, untermauert das die in der Zweiheit hervortretende und im wörtlichen Sinn zu verstehende «Gegenständlichkeit» aus der sodann die Dynamiken erwachsen.

Gegenstand des zweiten Satzes der Bibel ist eindeutig das Verlangen und nicht das vermeintliche und strukturlose Chaos, denn selbst das ist ohne irgendein Verlangen nicht denkbar. Selbst das Strukturlose trägt notwendig ein Verlangen in sich. Wie beispielsweise ein Stein oder das Wasser nach unten streben oder ein Gas nach Volumen verlangt, so «verlangt» jede Existenz, auch die der Archetypen.

Würde man das «tōhû», das Verlangen materialisieren und in eine konkrete Substanz überführen und so dinglich vom «bōhû» abtrennen, so gelangt man zum Begriff der «Wüste». Dass eine Wüste aus sich heraus ein «Verlangen» transportiert, ein Verlangen nach Wasser und ihrer Endlichkeit, ist bekannt. Dieses Abtrennen ist mit dem die Assonanz bildenden «bōhû» nicht möglich. Deshalb ist seine Übersetzung mit «Öde» im Hinblick auf die Botschaft der Assonanz wenig erhellend. Die versucht vielmehr die Grundlage für die erste aller Bewegungen zu schaffen, die wir später als «Liebe» bezeichnen. Auch ihr erster Ausdruck ist das Verlangen. Leben beginnt mit Verlangen. Das gilt nicht nur für das einzelne Menschenleben, sondern auch für das große Ganze.

Das im zweiten des aus vier Sätzen bestehenden biblischen Prologs enthaltene «tōhû wawbōhû» untermauert dem Archetyp der Zwei gerecht werdend die Kernbotschaft des Prologs, die da lautet: Das zuerst Geschaffene ist ein zweifaches, polares Begierde-Moment, das Verlangen und das Gegenverlangen. Nach Jakob Böhme ist es eine Sucht nach sich selber. Ich sage, es ist die ewige Suche, die «Sucht nach Einheit».

² Auch das Wort «Fuß» (200-3-30) enthält die Zahlenfolge 3-30. Sie signalisiert dessen verbindende Funktion zwischen zwei Ebenen, dem Oben und dem Unten.

³ Die biblische Genesis beschreibt in den Tagen 4, 5 und 6 die Welt der lebendigen Wesen. Den sechsten Tag aber huldigt die Gottheit mit der sogenannten erweiterten Huldigungsformel «Und Gott sah, es war SEHR gut.» Die «Flussform der Zahlen» illustriert ebenso die Sechs als Gipfelpunkt des Welten-Dreiecks (II), das die Zahlen 3, 4 und 6 umfasst.

⁴ Man erinnere sich daran, dass die fortlaufende Quersummenbildung jedes Dreieck in der Flussform der Zahlen zur Zahl Sechs führt.

⁵ Die Tora verbindet den Begriff des «Glücks» mit den Namen GAD. GAD war der Sohn einer Magd, also einer „an zweiter Stelle Stehenden“ und offensichtlich Zurückgesetzten. Er war der erste der zwei Söhne von SILPA. Zugleich war er aber der siebte Sohn Jakobs alias Israels. Als LEA, die erste Frau JAKOBs nach der Geburt von vier Söhnen nicht mehr gebar, gab sie ihre Magd SILPA hin und diese gebar dann den GAD – das Glück (Gen 30,11). Bemerkenswert ist, dass der Name GAD, also die Manifestation des Glücks nicht allein von der leiblichen Mutter SILPA ausgeht, sondern ebenso und vor allem von LEA, der ersten Frau. Sie hat das Schicksal durchschaut, als das, was der Welt (1-6) entgegentritt – die Sieben, das „geschickte Glück“.

⁶ Die Zahl in der Mitte eines Sechsecks nennt die Mathematik «zentrierte Sechseckzahl» oder auch einfach «Hexzahl». Sie berechnet sich nach der Formel 3n2– 3n +1. Die Hexzahlen bilden die Folge

1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 331, 397, 469, 547, 631, 721, 817, 919, 1027, 1141, 1261, 1387, 1519, 1657, 1801, 1951, 2107, 2269, 2437, 2611, 2791, 2977, 3169, 3367, 3571, 3781, 3997, 4219, 4447, 4681, 4921, 5167, 5419, 5677, 5941, 6211, 6487, 6769 …

Das hebräische Wort «sehr» und seine Zahlenfolge 40-1-4 von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das Steigern und «Huldigen» und die gesteigerte Huldigung Die biblische Genesis erzählt

Die Apostelgeschichte (Apg) … oder die Drei, das Erhabene und seine orientierende Funktion von Michael Stelzner Abb. Die Drei erhebt sich über die Ebene der

Das Orakel von Delphi – der Mittelpunkt der Welt von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Adler und Schlange alias Himmel und Erde Der Göttervater Zeus lies