Phi, die Zahl des Goldenen Schnitts – ein geometrisches Gleichnis

Phi, die Zahl des Goldenen Schnitts – ein geometrisches Gleichnis von Michael Stelzner Der Goldene Schnitt ist ein Teilungsverhältnis, das wir mit der Kennzahl Phi

MARIA MAGDALENA

von Michael Stelzner

Abb. 1 Gemälde von Salvador Dali: Das Leben der Mary Magdalena, 1960

MARIA MAGDALENA nimmt im Christentum eine herausragende Stellung ein, denn sie verbindet die Extreme. Sie verbindet den Körper mit dem Geist. Deshalb wird sie einerseits mit der Zweiheit und Sünde in Verbindung gebracht und ist andererseits im Zeichen der Sechs das Symbol für die erlöste Sünderin.

Jede Religion kennt die erlöste Zweiheit und Weiblichkeit, denn sie ist der Kern der Religion. Wir finden ihn weit vor der Existenz des Christentums beispielsweise bei der Göttin Isis und den Erzählungen über ihren Kult. Das Weibliche, die Zwei und das Zweite haben zwei Wurzeln, Reichtum und Fülle einerseits und Fehlerhaftigkeit und Mangel andererseits. Auch die biblische MARIA MAGDALENA entstammt der Legende nach einem adligen Geschlecht, das in der Festung Magdala («Ort der Tauben»)¹ wohnte und welches zugleich den BENJAMINitern zugehörte, die vom Geschlecht KAIN abstammen. Das machte in den zahlreichen Textrezeptionen die MARIA MAGDALENA zu einer Geächteten und zur großen Sünderin. Die populäre christliche Überlieferung bezeichnet sie als eine Prostituierte, die durch ihre Hingabe an Jesus Erlösung findet.

In MARIA MAGDALENA gipfelt die christliche Tragödie und findet ihr erlösendes Ende, denn sie ist es, die das leere Grab entdeckt und die Relativität des Todes anschaulich werden lässt. Sie war es, die den wahren Charakter der Zwei entdeckte und enthüllte. Wie die Erzählungen berichten, betrifft der Tod und das Zurückbleiben nur die «Hülle». Nur das «Gewand» des Gekreuzigten blieben im Grab zurück.

Die unterschiedlichen Blickwinkel auf die Figur der MARIA MAGDALENA einerseits und ihr konstant wahrhaftiges Handeln andererseits ringen jedem Christen eine letzte und höchste Sicht ab, die in ihrer Konsequenz jede gelehrte Moral übersteigt. Es ist eine Frau, über welche die Vorherrschaft des Lebens über den Tod offenbar wird und es ist ihr auf die Einheit und Ganzheit gerichtetes Verhalten, welches das bewirkt. Über MARIA MAGDALENA wird deutlich, dass der Tod ein helfender Begleiter des Lebens ist. Er ist, wie Goethe es sagt «ein Trick des Lebens, um mehr Leben zu erhalten». Die Figur der MARIA MAGDALENA sprengt die Linearität des Denkens und sie fordert die Bibelexegeten bis heute heraus. Wer ihrem Verhalten gerecht werden und ihm folgen will, der muss ihren Mut haben und Grenzen überschreiten. Nur dann kommt er auch mit dem Anderen, dem Wunder in Kontakt. Die Botschaft ist ungeheuerlich: Das sogenannte Kleinste – die Prostituierte – ist es, die den neuen Raum, das Jenseits eröffnet.

Die Bibel umschreibt das Wesen der MARIA MAGDALENE mit der Metapher des «Salbens». Das Salben ist das Wirkprinzip der MAGDALENA. Wer salbt, der heilt und stellt die Ganzheit wieder her, die durch das Klaffen einer Wunde verlorengeglaubt war.

Die vier Evangelien beschreiben den Salbungsprozesse jeweils als ein Ganzes. Doch gewichten sie ihn jeweils anders. Erst die Gesamtbetrachtung macht seine Dynamik sichtbar, analog der Heilung einer Wunde, die ebenso verschiedene Abschnitte durchläuft. Die vier Erzählungen greifen auf unterschiedliche, jeweils im Vordergrund stehende Widersprüche zurück, die sich sukzessiv fortentwickeln und an deren Ende das Heil offenbar wird.

So berichten die drei synoptischen Evangelien von einem Mal JESU, bei dem eine namentlich nicht genannte Frau den Erlöser salbt. Den Leser verwundert es hier möglicherweise noch, dass es eine Frau ist, die den Erlöser salbt und dass sie darüber hinaus auch noch eine «Sünderin» ist. Bei Matthäus und Markus salbt die Frau den Kopf Jesu und bei Lukas und Johannes dessen Füße (Mt 26,6ff; Mk 14,3ff; Lk 7,37ff; Joh 12,1ff). Gegenstand der Salbung ist bei den ersten zwei Evangelisten das „obere Ende“ (Kopf) und bei Lukas und Johannes das «untere Ende» (Füße). Im viermal erzählten Akt der Salbung hebt MARIA MAGDALENA das «Gesetz der Vier» in die Dimension des Bewusstseins. Mit den Salbungen von Kopf und Füßen JESU werden der geistige und der erdhafte Pol einander zugeordnet. Das Handeln der Frau vollbringt etwas «Wunderbares». Es lässt eine neue Ganzheit erscheinen, in der sogar das im Bewusstsein auftauchende Extrem des «Andersartigen» (2), nämlich der Tod eingeschlossen wird. Die Botschaft ist so wichtig, dass JESUS sie ausdrücklich ausspricht: «… sie hat im voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt» (Mk 14,8).

Während MATTHÄUS und MARKUS noch scheinbar unbestimmt von einer «Frau» sprechen, ist sie bei LUKAS bereits eine «Sünderin» (Prostituierte). JOHANNES schließt die Dynamik endgültig zu einem Ganzen und verbindet das einst Unbestimmte und Sündhafte im Namen MARIA MAGDALENA. Die scheinbar zunehmende Abwertung gipfelt im Gegenteil. Sie gipfelt in der Heilung, deren Wesen über die Person der MARIA MAGDALENA offenbar wird. Das ist archetypisch stimmig, denn erst der Vierte manifestiert die neue Ganzheit auch in sichtbarer Form. Bei JOHANNES eröffnet die Frau endlich den Blick auf die wahre Gottheit. Sie ist es, die den Tod relativiert.

Die Magdalenerin ist die erste Person, der sich CHRISTUS nach der Auferstehung zu erkennen gibt (Joh 20:15ff). In dem Augenblick, in dem der Tod und das Leben ein Ganzes und Höheres werden, muss auch der wahrhaftige Exeget die aus der niederen und unvollkommenen Perspektive kommende MAGDALENERIN unter dem Aspekt der Vollkommenheit betrachten. Dieser Blick übergreift die vorangehenden drei Evangelien, die den Namen der Frau noch nicht nennen. Obwohl die Identität der jeweils Salbenden mit der Sünderin MARIA MAGDALENA aus den kanonischen Texten nicht linearlogisch belegt werden kann, ist sie offensichtlich. Das erkennt auch die Überlieferung der katholischen Kirche an.

Der Vollständigkeit halber muss hier eine andere und fünfte Salbung Erwähnung finden, die unmittelbar mit dem Tod und der Auferstehung des Erlösers in Verbindung steht. Mit dessen Tod und Auferstehung tritt ein neues Bewusstsein hervor, das Gottesbewusstsein. Das führt zu einen ambivalenten Blick auf das Salben. Einerseits würdigt es das Salben als Ritual. Andererseits wird es ebenso hinfällig, denn das Ritual ist nicht die Wirklichkeit. Es bildet sie nur ab. Das Ritual vertritt eine aus der niederen Perspektive noch nicht greifbare Dimension, die über das Ritual im Bewusstsein zur Wirkung kommt. Jenen neu erscheinenden Zwiespalt artikulieren die Evangelien in der sogenannten Totensalbung.

Die jüdische Tradition kennt die Totensalbung. Sie wertet den Tod auf und schließt ihn ins Leben ein. Im Wissen um die Archetypen, ihre Ordnung und ihre Botschaften, erübrigt sich letzten Endes jedoch das Ritual, da man in der Schau der Vier schon das erkennt, was am mit ihm bewirkt, nämlich die Gegenwart der Ganzheit und Vollkommenheit in Einheit mit dem Anderen. Aus der Sicht der Salbenden ist sie Ausdruck des Willens, der noch immer verlorengeglaubten Ganzheit zuzustreben. Streng genommen verfehlt das Ritual der Totensalbung die neue Wirklichkeit. Es schafft nur einen vorübergehenden Ersatz für das Ungreifbare und es wird zudem von der Wirklichkeit überholt. Von beiden Aspekten erzählen die Evangelien.

Die Salbung des Leichnams JESU betrifft JOSEPH v. ARIMATÄA und NIKODEMUS einerseits und andererseits die der Kreuzigung zuschauenden Frauen unter denen MARIA MAGDALENA herausragt. Die zwei Männer salben den Leichnam wirklich am Tag der Kreuzigung, also am Tag Eins. Die Frauen hingegen beabsichtigen nur die Totensalbung am Tag Drei, dem Tag der Auferstehung. Dazu kaufen sie wohlriechende Öle, finden dann aber nur noch das leere Grab vor. Ihre in die Zukunft gerichtete Absicht wird von der Drei und Wirklichkeit am dritten Tage überholt.

Wirklich gesalbt wurde der Leichnam JESU nur durch zwei Männer JOSEPH v. ARIMATÄA und NIKODEMUS, die zu seinen heimlichen Jüngern zählten. Ersterer erhielt von Pilatus den toten Körper und NIKODEMUS besorgte Myrrhe und Aloe mit denen »die Zwei am Tag Eins» (!) ihren Erlöser salben (Joh 19:38ff). Der hier erstgenannte Tag ist der Todestag und es ist der Tag der Salbung. Hinter dem Bild steht der direkte Bezug der Archetypen Eins und Zwei, um den es endlich immer geht.

Wer aus der wirklichen Salbung des Erlösers durch die Männer vorschnell den Schluss zieht, dass deren frühzeitiges, aktives Handeln sie über die Frauen erhebt, der verkennt die Unvollkommenheit ihres Daseins. Die zwei Männer sind auf verschiedene Weise Gefangene in ihrer Welt, obwohl sie um die Existenz einer höheren wissen. NIKODEMUS glaubt an die Botschaft JESU, ist jedoch vollständig im linearlogischen Denken gefangen und kann eine über die dingliche Dimension hinausreichende Dimension nicht erfassen (Joh 3:1ff; 7:50f). Doch tut er das ihm Mögliche und nutzt sein Vermögen, um im Ritual und seinen Symbolen über den Augenblick hinauszuweisen. Darin sehen die zwei Männer den Sinn der Salbung des Leichnams JESU. Die Welt des NIKODEMUS ist die der Substanzen. Er kauft die Öle. Die Welt des mitsalbenden JOSEPH v. ARIMATÄA ist vorwiegend die des frühzeitigen Handelns. Auch er ist noch ein in einer linearlogischen Weltsicht gefangen. Doch handelt er seinem rechten Bewusstsein entsprechend und tut sein Möglichstes. Er lehnt den Tod nicht ab, sondern empfängt und würdigt ihn.

Die vier Evangelien lassen die Totensalbung in einem wechselnden Licht erscheinen. MARKUS, LUKAS und JOHANNES berichten direkt von ihr. Bei MARKUS und LUKAS, dem Zweiten und dem Dritten kaufen die Frauen die Öle, kommen aber wegen der Auferstehung nicht zur Ausführung (Mk 16,1; Lk 23,56). Bei MATTHÄUS und JOHANNES, dem Ersten und dem Vierten ist das anders. Sie rahmen die vier Erzählungen indem sie auf gegensätzliche Weise eine Einheit bilden. Der Erste erwähnt die Totensalbung erst gar nicht. Sein Bericht ist von der Einheit und Ganzheit durchdrungen. Er erzählt in dem Zusammenhang von der «Reinheit des Leinentuchs» (Mt 27,59), dem «völlig neuen Grab» (Mt 27,59), dem «reinen Weiß des Schnees» (Mt 28,3) u.a. Dies alles sind Attribute der Eins. MATTHÄUS artikuliert über sie die Herrschaft der Vollkommenheit. Der Vierte erzählt scheinbar etwas völlig anderes. Bei ihm sind es die zwei Männer JOSEF von ARIMATHÄA und NIKODEMUS (Joh 19,39f). Es sind «Fremde». Doch geht die Fremdheit mit der Vollkommenheit Hand in Hand. Das symbolisiert die in dem Zusammenhang genannte Zahl 100, in der die Eins und Einheit durch die Zwei und Null zweifach erhöht wird. Über die Zweizahl der Männer zeigt der vierte Evangelist JOHANNES, dass die Vier alle Zweiheit und Zwiespältigkeit und jeden Wechsel einschließt.

Die Evangelien stellen die Totensalbung nicht nur in ein wechselndes Licht, sie nennen in Bezug auf sie auch stets andere Subjekte. Sind es bei Markus noch «die MAGDALENERIN und die Mutter» (Mk 16,1), welche beabsichtigen den Leichnam Jesu zu salben, so sind es bei Lukas nur abstrakt «die Frauen» (Lk 23,56) und bei Johannes sind es die zwei bereits erwähnten «Männer» (Joh 19,39f). Auch diese Struktur erzählt von dem einen und letzten Gesetz der Vier, dass die Zwei erhebt und ihr den ihr gebührenden Platz zuweist.

MARIA MAGDALENA ist unter den Frauengestalten die entscheidende, denn sie führt alle Weisheiten konsequent auf die wahre Beziehung der Archetypen Eins und Zwei zurück. Über sie wird das wahre Wesen der Zwei und der Zweiten offensichtlich. Der Blick der MARIA MAGDALENA erfasst die Polarität in ihren zwei Erscheinungen, dem Anfang und dem Ende, ohne einem der Pole zu entfliehen. Während die Jünger Jesu in Todesangst vor der Wirklichkeit geflohen waren, stand sie unter dem Kreuz und sah der Wirklichkeit ins Auge. Die Wirklichkeit des Kreuzes aber war die Dynamik der Sechs in der die Zwiespältigkeit zu ihrem fruchtbaren Ende kommt. Die in ihr wirkende und dreifach erlebte und gelebte Polarität macht das Undenkbare möglich. Maria hat den Tod (2) nicht gescheut. Sie hat ihn eingebunden und wollte den Leichnam des Gekreuzigten salben. Durch ihre wahrhaftige Intension wurde ihr die Auferstehung Christi augenscheinlich.

MARIA MAGDALENA ist die Vermittlerin der wahren Lehre. Das ist sie nicht nur, weil sie Jesus besonders nahestand, sondern weil sie als wahrhaftige Repräsentantin der Polarität (2) und Substanz (4) den Weg des Erkennens im ganz praktischen Sinn zu Ende gegangen ist. Kurzum: Sie lebt den Archetyp der Sechs. Im Bild der Zahlensymbolik erfüllt sie sein Wesen in der Wechselwirkung mit dem Jenseitigen. Sie erkennt das Wesen der Sieben, das für sie weder «zufällig» noch das «böse» ist. Die Schrift artikuliert das in der Erzählung, in der Jesus sie von „sieben Dämonen befreit“.

Die zweifelhaft erscheinende MARIA MAGDALENA bricht alle linearen Sichtweisen auf und eröffnet dem Betrachter die Schau der Triade. Schon die biblische Genesis illustriert die ihr zugrundeliegende Dynamik in der Spannung zwischen dem scheinbar fehlerbehafteten zweiten und dem besonders gehuldigten sechsten Tag. Die Handlungen der Weisen der Bibel entfalten die Dynamik zunehmend in fraktaler Weise. Immer handelt es sich um den Übergang von einer niederen zu einer höheren Dimension.

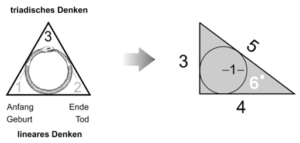

Die Geometrie erfasst den Übergang der Dimensionen im Allgemeinen in der Flussform der Zahlen und im Speziellen im Gleichnis zweier Dreiecke. Das eine ist das gleichseitige Dreieck in seinem Entstehungsvorgang und das andere ist das Gleichnis vom pythagoreischen Dreieck der Seitenlängen 3, 4 und 5 (Abb. 2 ). Das Erste erzählt, wie aus der Linie 1—2 mit ihren Punkten «Anfang» und «Ende» alias «Leben» und «Tod» durch deren Verbindung die triadische Dimension entsteht. Das zweite bildet diesen Vorgang detailliert unter sichtbaren Einschluss des «Schrägseins» (ungleichseitiges, rechtwinkliges) ab. Das Gleichnis vom pythagoreischen Dreieck erzählt von der «rechten Verbindung» von Geist (3) und Substanz (4), welche die Fläche 6 hervorbringt. Vollbracht wird sie durch das Bewusstsein (5). Jenes Bewusstsein ist das der MARIA MAGDALENA, das die im hierarchischem Sinn rechtverstandene Polarität tätig und wahrhaftig umsetzt.

Abb. 2 Das gleichseitige Dreieck entsteht in der Überwindung der Linearität durch die Überwindung der Gegensätze von 1 und 2. Das pythagoreische Dreieck überwindet das Linienhafte durch die rechte und rechtwinklige Verbindung von Geist (3) und Substanz (4) durch das Bewusstsein (5).

In MARIA MAGDALENA fallen die Gegensätze zusammen, deren Fruchtbarkeit nicht umfänglich erkannt wird. Auch die biblische Schrift löst die Gegensätze nicht vollständig auf. Sie führt aber zur (Er)Lösung hin und fordert darin den freien Leser heraus. Konkret überlässt die Schrift es ihm, ob er in der an anderer Stelle erwähnten, «wohlhabenden Frau» namens MARIA und in der unbekannten «Sünderin» die Jesus gemäß dem Lukasevangelium die Füße salbte, MARIA MAGDALENA erkennt. Die rechte Schau bleibt die Leistung des Betrachters. Die Rezessionsgeschichte erklärt Maria Magdalena jedenfalls frühzeitig zur «Apostelin der Apostel» (Apostola Apostolorum).

Fußnoten

¹ Die Taube ist ein Symbol für den Geist und somit der Dreizahl und dem Dreieck. Sie erhebt sich über die Bewusstseinsebene der Substanzen und somit über die Ebene eines beschränkten, linearen Denkens. Das durch sie erscheinende triadische Denken verbindet die einander gegenüberstehenden Pole zu einem neuen Ganzen. Die biblische Genesis greift im Rahmen des Erhebens des Lebendigen und des Bewusstseins über die unbelebte Natur am 5ten Tag der Schöpfung auf das Prinzip des «Gefiederten» (Vogel) zurück. Sie beschreibt die Fähigkeit des Sich- Erhebens über den rechten Umgang mit der Polarität. Der «Gefiederte» besitzt zwei Schwingen, deren Bewegungen koordiniert sind. Die Ausrichtung der Polarität an der Einheit und Ganzheit führt zu einer Synchronisation und neuen Qualität (Gen 1:20ff).

Phi, die Zahl des Goldenen Schnitts – ein geometrisches Gleichnis von Michael Stelzner Der Goldene Schnitt ist ein Teilungsverhältnis, das wir mit der Kennzahl Phi

Die Zahlen 248 und 258– die Polarität (2) und ihre drei Dimensionen, dargestellt an biblischen Erzählungen von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Zahl 248 –

Die Zahl Sechs und das «Sterben» von Jesus von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkung Über das Wesen des Archetyps der Sechs als auch über seine