Fraktale und fraktale Geometrie

Fraktale und fraktale Geometrie von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Was ist ein Fraktal? Ein Fraktal ist ein stark gegliedertes Objekt (lat. frangere / zerbrechen), dessen

Die Quaste – eine herabhängende Vielheit

von Michael Stelzner

Im Alten Testament befiehlt im vierten Buch (Numeri) der Bibel die Gottheit JHWH den Juden, «von Generation zu Generation» Quasten an ihre Kleiderzipfel zu nähen, damit sie sich «bei dessen Anblick an die Gebote der Gottheit erinnern» (Num 15,38ff). Die Quaste verbildlicht den Kern der Erinnerung: die Beziehung der Vierzahl zur Einheit und Ganzheit. Das rechte Verstehen des Symbols führt zum rechten Verstehen des Archetyps der Zwei, der seinem wahren Wesen nach weder Bedrückung oder Gefangenschaft zulässt. Die Botschaft kommt von der Gottheit JHWH, dessen Name aus 4 Buchstaben (Zahlen) besteht und deshalb auch als Tetragramm bezeichnet wird. Der biblische Text lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass das Gottesvolk sich im Anblick der Quasten daran erinnern wird, «dass JHWH es aus der Gefangenschaft herausgeführt hat».

Das Neue Testament greift die Botschaft der Quaste auf. Auch Jesus trug als Jude Quasten an seiner Kleidung. Das berichtet Mt 9,20f:

«Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Denn sie sprach bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden.»

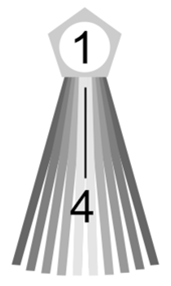

Im Bild der Quaste verbirgt sich der ganz große Zusammenhang von Gottheit (1), Natur (4) und Mensch (5), den der Mensch in all seinem Tun versucht, zu ergründen. Der Begriff «Quaste oder «Queste» transportiert dieses Suchen. Das lateinische «quaestio» und auch das altfranzösische «queste» bedeuten «Forschung» oder «Frage». Auch das englische Wort «quest» vermittelt die Aufgabe im Sinne der Suche im Rahmen einer größeren Herausforderung. Dafür häufig gebrauchte Synonyme sind heute beispielsweise «Mission» oder «Heldenreise».

Das Suchen ist die eine Seite der Quaste, das Schmücken mit ihr die andere. Personen, die sich durch ihr Wissen von den weniger Gebildeten herausheben, tragen Quasten an ihren Kleidung oder Uniformen.

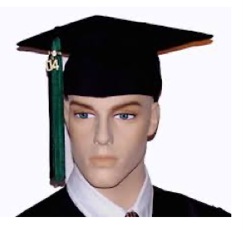

Wer vom Lernenden zum Lehrenden, zum «Gelehrten», dem «Doktor» erhoben wird, bekommt in vielen westlichen Universitäten den sogenannten Doktorhut aufs Haupt gesetzt. Wer die neue Dimension des Wissens erreicht hatte, der sollte das profane Wissen überwachsen und zu seinem dinglichen Wissen aus der Welt der Vierheit ein Fünftes hinzugewonnen haben. Das zumindest symbolisiert der Doktorhut, der aus einer quadratischen Platte besteht, in deren Mitte eine Kordel oder Quaste befestigt ist.

Die Tradition der Verleihung des Doktorhuts gibt es seit dem 15. Jahrhundert. Seine Symbolik ist eine theologische. Schon der römisch-katholische Klerus kannte die Kopfbedeckung in Form eines horizontalen, quadratischen Bretts. Die sogenannte «Bretta» oder «Biretta» hatte jedoch noch keine Quaste. Das entscheidende Fünfte war nicht für jedermann sichtbar, denn es war ein «Bewusstseins-Ding». Es war der Kopf seines Trägers. Nicht das sichtbare Fünfte ist das Entscheidende, sondern die Erkenntnis, dass das «Gesetz der Vier» das höchste Gesetz ist und über allem steht. Das Erkennen der Vierheit manifestiert die Fünf.

Das Wissen darum und seinen Niederschlag in der Form der Kopfbedeckung, findet man schon im 5. Jahrhundert. Seit dieser Zeit ist bekannt, dass außergewöhnliche Personen mit einem quadratischen Nimbus-Hut ausgezeichnet wurden. Ab dem 12. oder 13. Jahrhundert gab es sodann auch im Klerus eine Kopfbedeckung, die aus einer Filzkappe bestand, in deren Mitte ein kleiner viereckiger Knopf eingenäht war. Im Laufe der Zeit wurde das Viereck immer größer und wurde zum allbekannten Doktorhut. Seine englische Bezeichnung ist «Mortarboard», weil es an das Mörtelbrett der Mauerer erinnert. Tatsächlich ist auch dort, die Zahl Vier Träger und Grund für die Leistung des Subjekts (5). Was für den praktisch arbeitenden Maurer das Mörtelbrett ist, das ist für den Akademiker sein Intellekt. Die Freimaurer versuchen, beide Ebenen zusammenzuführen.

Was die Freimaurer in ihren Logenarbeiten im Verborgenen zusammenzuführen versuchen, das findet jedermann auch in allbekannten Legenden, Ritualen und Bräuchen, sofern man Kenntnis von Archetypen hat.

Als Beispiel dafür, dass hinter dem Symbol der Quaste sowie den Legenden, Ritualen und Bräuchen, Archetypen wirken, möchte ich einen im Südharz in meiner Kindheit erlebten Volksbrauch beschreiben, das Questenfest nahe der Ortschaft Questenberg.

Abb. 2 Die Queste in Questenberg / Südharz (Foto: Vincent Eisfeld / nordhausen-wiki.de)

Das Questenfest ist ein sehr alter und noch immer lebendiger Pfingstbrauch.

Als Queste bezeichnet man hier einen im Durchmesser ca. zwei Meter großen Kranz, an dem seitlich zwei Quasten befestigt sind. Der Kranz mit seinen zwei Quasten wird an einem rund zehn Meter hohen entrindeten Eichenstamm mit einer Querstrebe aus Birkenholz befestigt. Der künstlich aufgerichtete Baumstamm steht auf einem Berg, der von dem rund 50 Meter tiefer gelegenen Ort Questenberg «erschaut» (5) werden kann.

Die Queste ist das ganze Jahr über zu sehen. An jedem Pfingstmontag, also dem zweiten Pfingsttag wird er erneuert. Schon zehn Tage vorher, am Himmelfahrtstag schlagen die Männer des Dorfes die dazu nötigen Bäume. Das geschieht nicht willkürlich, sondern im «Rückfelde» südlich der Ortschaft Questenberg. Der eigentliche Stamm der Queste wird entrindet und die Äste werden bis auf eine Länge von einer halben Elle entfernt. Auch der Transport vom «Rückfelde» her zu seinem Bestimmungsort unterliegt Regeln. Der Stamm muss getragen und darf nicht gefahren werden. Man muss Hand anlegen!

In der Nacht vom ersten zum zweiten Pfingsttag erscheint ein Bote aus dem benachbarten Rotha und übergibt «ein Brot und vier Käse» als eine Art Zinszahlung (siehe unten). Der Mann wird gut bewirtet, muss Questenberg aber noch vor Sonnenaufgang wieder verlassen. Sollte der offensichtlich geringe Zins dennoch einmal nicht geleistet werden, dann würde den Questenbergern das schönste Rothaer Rind zukommen.

Die Dorfbewohner werden an dem zweiten Pfingsttag zwischen 3 und 4 Uhr morgens mit Trompetenschall geweckt. Nach ihrem anschließenden Marsch auf den nahegelegenen Questenberg wird der Kranz heruntergenommen und die alten Quasten mit dem Reisig des Kranzes verbrannt. Dabei verzehren die Beteiligten mit «zwei Fingern in Schwurstellung» Sauerteig mit Strietzel.

Die anschließende rituelle Begrüßung der Sonne zum Sonnenaufgang ist der Augenblick der Weihe, denn er trennt und verbindet die erste und zweite Tageshälfte von und miteinander. Das Dunkle und das Helle werden durch das größere Ganze zu dem ganzen Tag.

Am Nachmittag wird der Kranz mit frischem Birken-Grün neu gebunden, neue Quasten angehängt und am Stamm hochgezogen. Am Ende werden noch «drei Schüsse der Fruchtbarkeit» durch das Zentrum der Quaste hindurch abgefeuert.

Das Questenfest mit seinem Ritual und seiner Dauerhaftigkeit ist beeindruckend und erfreut selbst die profanen Geister. Über die Zeiten hinweg haben die gegensätzlichsten Ideologien versucht, es für sich zu deuten und zu vereinnahmen. Der Blick auf das Ritual ist und bleibt wechselhaft und zwiespältig, wie der Wechsel der Queste.

Was aber erzählt das Ritual wirklich? Was erzählt es aus der Perspektive der Existenz von Archetypen? Kennt man sie, ist die Antwort einfach: Es erzählt vom wahren und immer wieder verkannten Wesen der Zwei. Erkennt das erwachte Bewusstsein (5) die unter der Herrschaft der Sonne, dem größeren Ganzen stehende und erneuernde Wirkung der Zwei (Quasten), dann verliert es die Angst vor der Zwei und dem Zwiespältigen in ihr. Ein solches Bewusstsein erhebt sich. Im Ritual zieht es die zwei Quasten am Stamm empor. Es erhöht die Zwei und ihre Erhabenheit ist das ganze Jahr über sichtbar.

Auch das astronomische Jahr ist ein Teilhaftiges und nur ein Teil von einem ewig Ganzen. Doch das Ritual hebt das Erlebte aus Zeit und Raum hinaus. Wie die Sonne alles Dasein «umkränzt», so erlebt das aufsteigende Bewusstsein das voneinander Getrennte und scheinbar Zwiespältige im «Einklang» mit der Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit.

Die symbolischen Hintergründe fallen nur dem ins Auge, der die beständige Natur und ihre wechselnden und oft täuschenden Oberflächen durchschaut. Der von seiner Schale befreite Eichenstamm ist ein Symbol für die Entblößung der Natur (4) durch das Bewusstsein des Menschen (5). Der einst noch grüne Stamm gehörte zur Natur, die stets aber noch unbewusst der Sonne zustrebt (siehe das an anderer Stelle beschriebene «Gesetz der Vier»). Der geschälte Stamm ist anderer Art. Er ist «übernatürlich» (4® 5). Als Kunstprodukt muss er nun sehr bewusst aufgerichtet werden. So entfaltet der Mensch aus der Natur heraus die Kultur. Das geschieht nicht von allein. Der Mensch muss Hand anlegen und das entrindete Stück Natur an den rechten, von ihm gewählten Platz bringen.

Im Wissen um die Symbolik der Queste und ihres Rituals muten die Diskussionen um ihre Herkunftskultur oder gar ihrer Herkunftsideologie peinlich an. Was wir im Ritual erleben ist archetypischer Art und die Archetypen waren schon vor den Religionen und Kulturen da. Sie sind Zahlenarchetypen, deren Ordnung bereits die chemischen Elemente folgen. Um in diesem Zusammenhang in der Gegend des Südharzes zu bleiben, sei hier der in Blankenburg im Jahre 1880 geborene Philosoph OSWALD SPENGLER erwähnt, der das in seinem Buch «Der Untergang des Abendlandes» im Kapitel über die Zahlen erzählt.

Schaut man auf die Legenden, welche die Queste umranken, so stößt man unentwegt auf den in ihnen angemahnten Blickwechsel auf den Archetyp der Zwei. Das scheinbar Zweigespaltene und Weibliche, das immer wieder mit dem Bösen assoziiert wird, täuscht. In Wirklichkeit ist es göttlich und fruchtbar. Das aber erkennt der unreife Verstand erst durch die Wege und Umwege in seinem Leben. Davon erzählen die Rittersagen vom Entstehen des Questenfestes.

Dabei geht es um das Wesen und Verhalten der Tochter eines Burgherren. Sinngemäß geht es um die andere, neue Generation und zugleich um das andere Geschlecht. Es geht um die Zwei und das Zweite. Da das aber nur in Verbindung mit dem Ersten, hier dem Burgherren zu betrachten ist, werden auch der zunächst in einem zwiespältigen Licht beleuchtet. Der Begriff des «Burgherren» selbst beschreibt das Prinzip eines Herrschers, der sich mit Hilfe von Grenzen und Mauer beschützt. Die eine Erzählung berichtet sogar von einem auf der ehemaligen «Burg Finsternis» lebenden Ritter Kurt, dessen Tageswerk Raub und Erpressung war. Das Erleben des uneingeschränkten Wohlwollens seiner Tochter hatte schließlich sein Verhalten verwandelt. Eine andere Erzählung spricht nur von einem Burgherren, dessen Verfehlung nur darin besteht, die einzige Tochter verirren zu lassen. Der nachfolgende Text aus dem Jahr 1879 entspricht inhaltlich dem Autor DIETRICH und ist der Webseite «Der Ort Questenberg und seine Denkmale» entnommen (https://www.karstwanderweg.de/kws018.htm):

Das einzige Töchterlein des Burgherren hatte sich einst im Wald verirrt. Die besorgten Eltern boten die Bewohner der umliegenden Dörfer auf und ließen ihr Kind suchen.

Am dritten Pfingsttag fanden es die Questenberger Einwohner, und zwar bei Rotha auf einer Wiese sitzend und mit einem Kranz spielend, der zwei Quasten hat. Der glückliche Burgherr beschenkte die Finder und von nun an wird jährlich am dritten Pfingsttag das Questenfest gefeiert.

Ein Eichenbaum wird auf der steilen, dem Schlosse gegenüberliegenden Felsenwand aufgerichtet, mit einem Kranz und zwei Quasten von grünem Birken- und Eichenlaub durchflochten. Die Gemeinde Rotha hatte die Wiese, auf welcher das Kind gefunden wurde, zum Geschenk bekommen. Dafür müssen die Rothaer jedes Jahr am zweiten Pfingsttag vor Mitternacht ein Brot und vier Käse in die Pfarrwohnung nach Questenberg bringen.

Der jüngste Ehemann des Jahres ist der Bote und Überbringer. Sein Sprüchlein lautet: «Ich bin der Mann von Rothe und bringe die Käse zum Brote». Hat er seine Gaben rechtzeitig überbracht, bekommt er einen Schein ausgestellt und eine Gabe von Kuchen gereicht. Im Fall, dass dies unterbleibt, ist die Questenberger Gemeinde berechtigt, das beste Rind aus der Herde von Rotha wegzunehmen.

(Literaturhinweis: «Das Questenfest – Gegenwart und Vergangenheit», Bezug über: 034651-2792)

Fraktale und fraktale Geometrie von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Was ist ein Fraktal? Ein Fraktal ist ein stark gegliedertes Objekt (lat. frangere / zerbrechen), dessen

DAS ZEICHEN von Michael Stelzner Alles VergänglicheIst nur ein Gleichnis;Das Unzulängliche,Hier wird’s Ereignis;Das Unbeschreibliche,Hier ist’s getan;Das Ewig-WeiblicheZieht uns hinan. (Goethe, Faust. Der Tragödie zweiter Teil,

Sieben – die fruchtbare Nichtberechenbarkeit, die Gottheit von Michael Stelzner Vorbemerkung: Dies ist eine ergänzende Ausführung, welche das Wissen um die Flussform der Zahlen und