Die Logik des ARISTOTELES und der «unbewegte Beweger»

Die Logik des ARISTOTELES und der «unbewegte Beweger» vor dem Hintergrund der Archetypen von Michael Stelzner Das Fundament der Philosophie des ARISTOTELES ist das Konkrete,

Die Deutung der Archetypen im Märchen

«Die sechs Schwäne» von den Gebrüdern Grimm

von Michael Stelzner

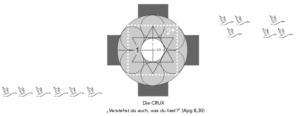

Wie das Hexagramm aus zwei gegenläufigen und sich ergänzenden Dreiecken besteht, ein abwärts- und ein aufwärtsgerichtetes, so besteht das Märchen «Die 6 Schwäne» aus zwei einander gegenläufigen Teilen. Es erzählt von zwei Königen, zwei Schlössern und 2 Paar Frauen, einer Hexe und ihrer Tochter sowie einer bösen Schwiegermutter und ihrer Schwiegertochter. Von vornherein wird deutlich, dass das Märchen das zwiespältige Wesen der Polarität aufgreift, es über die Vierzahl von Frauen zur Sechs führt, in der dann der Zwiespalt und die Konflikte erlöst werden und sich eine neue und glückliche Daseinsebene eröffnet.

Das Dilemma des Märchens beginnt damit, dass der König bei einer Jagt schneller ist als «Leute», allein bleibt und sich im Wald verirrt. Eine Hexe mit wackeligem Kopf nötigt ihn, ihre Tochter zu heiraten, um nicht im Walde sterben zu müssen. Obwohl er das Mädchen nicht, erhebt er sie. Er hebt sie auf sein Pferd und reitet in sein Schloss zurück.

Weil der König mit einer früheren Königin schon 6 Söhne und eine Tochter hatte, die er vor der Hexentochter und neuen Königin schützen wollte, versteckte er sie in einem einsamen Schloss im Wald, zu dem er nur über ein Knäuel Garn finden konnte, dass er von einer weisen Frau erhalten hatte und dass sich vor ihm aus seiner dritten Dimension als Linie in die Ebene ausrollte. Aber auch die königliche Stiefmutter brachte sich in Besitz dieses, die Dimensionen verbindenden Hilfsmittels, allerdings in unlauterer Weise über Verrat und viel Geld. Die 6 plus 1 Kinder folgten durch ihre Abwanderung in den Wald einer höheren Dimension. Da aber die königliche Stiefmutter ebenfalls im Besitz des Garnes war, verzauberte sie die 6 Söhne zu Schwänen, denn auch die erheben sich, doch nur auf tierische Weise und nicht im Geist. Die Umstände von Wald und Hexerei machten die einst gut gemeinte Herberge zu einer «Wildhütte der Räuber». Das siebte Kind, das Mädchen war von dem Fluch nicht betroffen, denn es war der bösen Königin im Wald «nicht entgegengelaufen». Es war ihr unbekannt und blieb so, wie der siebte Archetyp im Jenseitigen «allein zurück». Ihm kam archetypisch die Rolle des Erlösers der Sechs zu.

Hier beginnt der zweite Teil der Erzählung alias die Rückwirkung der Sieben auf die Sechs. War es vorher der König, der seinen unbewussten, einfachen «Leuten» vorauslief, sind es diesmal die bewusst auf ein Ziel gerichteten «Jäger» des Königs, die vorausgehen und das Mädchen finden, das seine Nächte oben auf einen Baum verbrachte und damit beschäftigt war, «Himmel und Erde» miteinander zu verbinden, indem es Hemden aus «Sternen-Blumen» nähte und dabei 6 Jahre lang nicht sprechen und lachen durfte, um seine Aufgabe zur Erlösung der 6 Brüder zu erfüllen. In seiner festen geistigen Bindung verweilte das Mädchen zu einer Dimension ausgerichtet auf einem Baum und warf alle seine oberflächlichen Dinge ab, die es «anhatte und entbehren konnte». Die Jäger brachten das mit nur noch einem leichten Hemdchen bedeckte Mädchen nunmehr gewaltsam zum König ins Schloss, der sich in das «von oben» kommende, bescheidene Wesen verliebte, es heiratete und 3 Söhne bekam.

In der zweiten Erzählung ist es nicht die Königin die Böses bewirkt, sondern die Mutter des Königs, die Stiefmutter der Königin. Der Widersacher kommt diesmal nicht aus der Daseinsebene des Königs. Der Zwist ist kein horizontaler, sondern ein vertikaler. Er kommt von der älteren, böse handelnden Königin-Mutter und eröffnet eine höherdimensionale Spannung zwischen den Generationen. Es ist nicht die Hexe aus dem Wald. Es ist die eigene Mutter, welche die drei Kinder versteckt und dafür die junge und notwendig schweigende Königin wegen scheinbarer Kindestötung an den Pranger stellen lässt.

Die Umkehrung der Dimensionen im zweiten Teil der Erzählung entspricht dem zweiten Dreieck im Hexagramm, dessen Richtung ebenfalls eine umgekehrte ist. Die gesamten Dynamiken vom ersten und zweiten Teil laufen in umgekehrter Weise. Erzählt der erste Teil vorwiegend von der Bewegung in den Wald hinein, so erzählt der zweite Teil vorwiegend von der Bewegung aus der Verirrung heraus. Die Bewegungen bilden in ihrer Polarität eine Einheit. Das Märchen erzählt im Modus der Sechs von ihr, die diese auf allen Wegen wiedererstellt. Damit die Einheit trotz der zahlreichen und verwirrenden Details erhalten bleibt, verbirgt sich in jedem Teil jeweils seine Gegenbewegung. So beschreibt das Märchen im Grunde das Bild eines Fraktals, das vom Wesen der Sechs durchdrungen wird.

Die Erzählung über die 6, die sich einmal als Schwäne linear und tierisch erhebenden und das andere Mal schließlich geistig als Menschen erheben, kommt ohne das Mitwirken der Sieben nicht aus, so, wie in ein aus Kreisen gebildetes Hexagramm in seinem Zentrum stets einen siebten Kreis verbirgt. Die erzählte 6 ist deshalb konkret immer eine 6 plus 1. Das Wesen, das die Einheit garantiert, ist das Wesen des Weiblichen und Polaren – hier das Mädchen.

Sein stets auf die Einheit und Ganzheit orientiertes Wesen wirkt in verschiedenen Abstufungen und Verdünnungen, auch in den offensichtlich böse erscheinenden Weiblichen, selbst noch in der Hexe des Anfangs. Das dies so ist, verraten die Gebrüder Grimm in verdeckter Form in der fast nebenbei genannten Vierzahl, der göttlichen Universalformel des Seins. Das Märchen kreist um zwei Paaren von Frauen, einer Hexe und ihrer Tochter sowie einer bösen Schwiegermutter und ihrer Schwiegertochter. Die «Formel der Vier» garantiert die Ganzheit und Vollkommenheit auch noch in der größten Dramatik. So ist es kein Zufall, dass die in der «Wildhütte der Räuber» gefangenen 6 Brüder ihrer Verzauberung als Schwäne für eine Viertelstunde am Tag entkommen können.

Hinter der Erzählung von den «Sechs plus Eins» wirkt das einfache Gesetz der Vier, das eine positive Fortentwicklung garantiert, auch wenn am Ende die (böse) Mutter «zur Strafe auf den Scheiterhaufen zu Asche verbrannt» wird. Das ewige Weiter artikulieren die Gebrüder Grimm in der endenden Episode von den sechs Sternen-Hemden, von denen der «eine» (1) linke Ärmel des letzten und jüngsten der Brüder «unfertig» (2) bleibt. Hier verbindet sich ein letztes Mal das Ganze (1) mit dem Halben (2) in dem Bild, dass der Jüngste mit einem Flügel auf dem Rücken als Zeichen des Strebens nach Höherem ausgestattet wird.

Abb. Die lineare Erzählung der Gebrüder Grimm, erschaut (5) als zweifache Trias (2 x 3)

Die Logik des ARISTOTELES und der «unbewegte Beweger» vor dem Hintergrund der Archetypen von Michael Stelzner Das Fundament der Philosophie des ARISTOTELES ist das Konkrete,

Sieben, die Generatorzahl von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das Phänomen der Generatorzahl Teilt man eine nicht durch 7 teilbare ganze Zahl durch Sieben generiert sie

Die Ordnung allen Seins ist keine lineare sondern eine triadische Ordnung. von Michael Stelzner » Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß