Die Zahl 26 und der unaussprechbare Gottesname JHWH

Die Zahl 26 und der unaussprechbare Gottesname JHWH von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das Wesen der 26 und die jüdische Religion Die 26 ist die

Das Buch Kohelet (Der Prediger)

von Michael Stelzner

Das Buch KOHELET gehört zum Kanon der hebräischen Bibel. Nach der ältesten jüdischen Einteilung ist es von deren insgesamt 22 Büchern das 18. Buch (s. Aufsatz „Kanon.de“). Die in ihm vorgestellte Weisheit beschreibt in einer letzten, höchsten und abstrakten Weise eine Welt (4), welche unwiderruflich und „zweifelsfrei von der Polarität (2) beherrscht“ wird. Der Kohelet zeigt, dass die Herrschaft der Zwei unergründliche Tiefen mit sich bringt. Das 18. Buch schließt in einer Art Gesamtschau diese Welt ab und bietet, im Sinne des 18. Buchstaben des hebräischen Alphabets (X = Sade), der die Bedeutung eines Angelhakens hat, zugleich die Anleitung, in den stets numinos bleibenden, göttlichen Tiefen „zu fischen“. Die Weisheit des Kohelet gleicht dem Angelhaken. Wie er ist sie ein Instrument, ein Instrument, um einen nährenden Zugang zum scheinbar unzugänglichen und verborgenen Göttlichen zu erlangen.

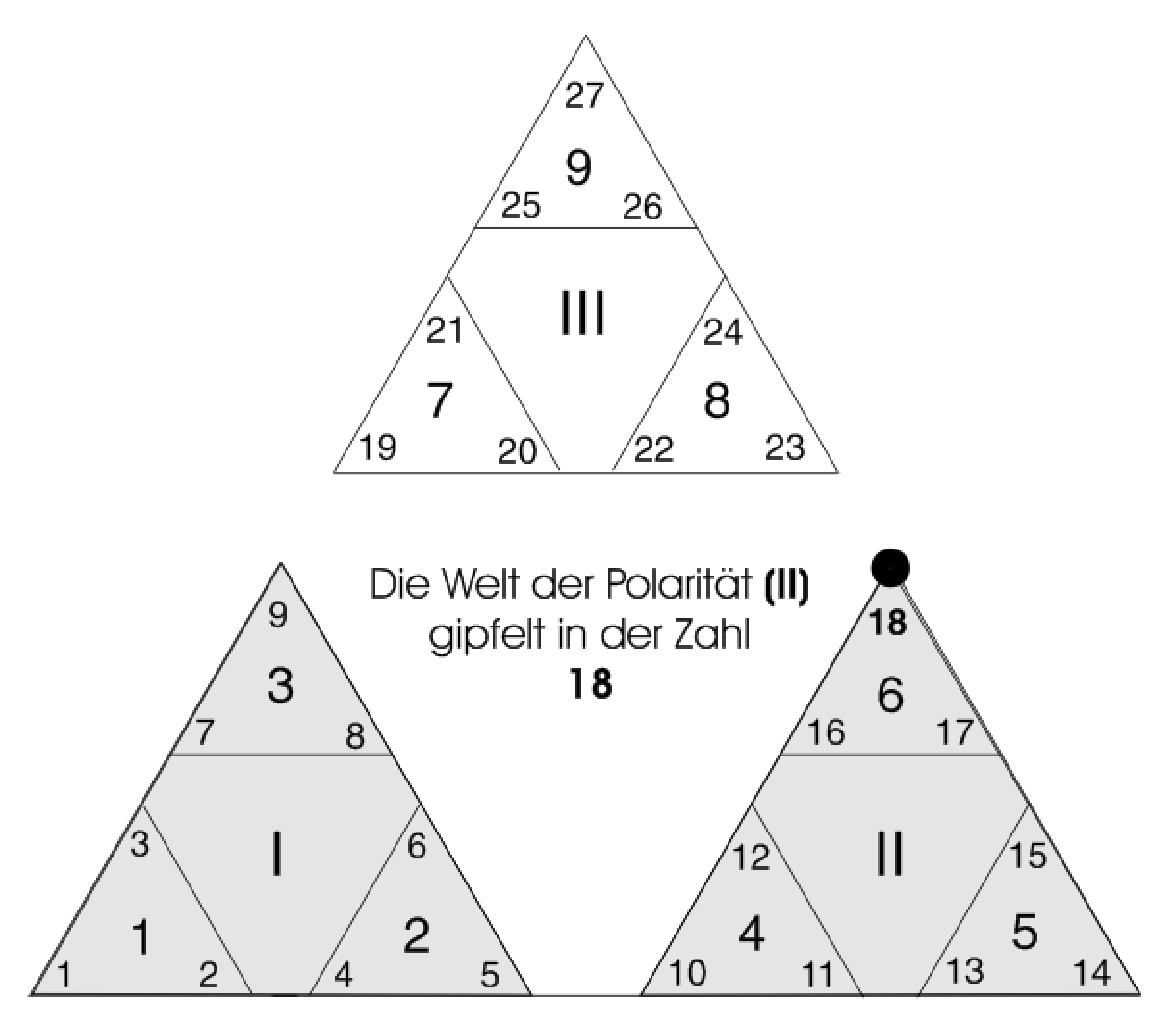

Welche Bedeutung der Zahl 18 für die von der Polarität beherrschten Welt zukommt, zeigt die Dreieckstruktur der Zahlen (s. Dreiecke 1-6). Darin bildet die Zahl 18 die Grenze zum stets numinos bleibenden Jenseitigen. Sie gehört einerseits noch zu dieser Welt und ihren Naturgesetzen. Sie hat andererseits wie keine andere Zahl eine besondere Nähe zum Jenseitigen, dem so genannten Göttlichen. Das macht die 18 gewichtig. Dabei ist sie aus der Sicht der an allem Anfang stehenden Einheit und Vollkommenheit – der Zahl Eins – und deren Gewichtigkeit jedoch die am weitesten von ihr entfernte Zahl. Zu der Gewichtigkeit der Eins bildet sie geradezu das Gegenteil. Der Text des Kohelet setzt das ins Bild. Sein alles entscheidendes Wort ist das Wort „Nichtigkeit“.

Abb. 1 Die Zahl 18 – der «Angelhaken». Die Welt der Polarität (I-II) gipfelt in der 18. Die durch sie zum Ausdruck kommende Weisheit ist ein geistiges Instrument mit dem man, gleich einem Angelhaken, in den Tiefen göttlichen Seins zu fischen vermag.

Das Buch Kohelet eröffnet aus der erdverhafteten, biblischen Sicht eine letzte Polarität: Während die erste Schöpfungserzählung nach der Schöpfung des Menschen in den Satz „Und die Gottheit sah, alles war sehr gut“ (Gen 1,31) gipfelt, wendet der Kohelet die Aussage geradezu in ihr Gegenteil um und stellt in seinem ersten Satz fest: „Nichtigkeit der Nichtigkeiten sprach Kohelet, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit“. Die Aussage „Alles ist nichts!“ , empfinden linearlogische Denker als unerhört. Sie provozierte im Laufe der Geschichte einige Gelehrte so sehr, dass sie sogar versuchten, den Kohelet aus dem Kanon der Bibel zu tilgen.

In Wirklichkeit erhält der Kohelet sein Gewicht über die ihn vorangehenden Bücher, insbesondere des ersten, der Schöpfungserzählung von Genesis 1. Das erste und das aus der o.g. Sicht 18. und „letzte Buch“ verbinden nichts Geringeres als das Ganze, auf das beide im wahrsten Sinn des Wortes, einen radikalen, nämlich einen ersten und einen letzten Blick werfen. Wie auch die Schöpfungsgeschichte bemüht sich der Kohelet, etwas über das Ganze auszusagen. Das Ganze aber ist nur mit der Zahl 3, mit der Vereinigung der Gegensätze zu erfassen. Das gilt auch und vor allem für den höchsten und letzten Gegensatz, für den von Leben und Tod. Spätestens hier macht der Mensch die Erfahrung, dass eine so hohe Sicht, in der die eigene Existenz bedroht ist, sich nicht mehr dinglich sondern nur noch aus den archetypischen Prinzipien heraus (be)greifen lässt. Ihr Grundmuster ist die Dreizahl. Jede Verhaftung in den Dingen – und sie ist den Menschen eigen – führt ihm die Gegensätzlichkeit von Ding und Dynamik vor Augen. Der Kohelet setzt diese letzte Weisheit über den Gegensatz und ihrer verborgenen Einheit von Ding (4) und Funktion (3) in einer bildhaften Struktur um.

Der Begriff „Kohelet“ wird zumeist mit „Prediger“ oder „Versammler“ übersetzt. Tatsächlich wird der betreffende Wortstamm für die Versammler einer Gemeinde gebraucht. Berücksichtigt man aber die in den Kohelet-Texten besprochenen Inhalte, darf man vermuten, dass das hier angesprochene „Sammeln“ weniger auf die Person selbst bezogen ist, als auf deren bedeutende Tätigkeit, der Vermittlung höchster Inhalte. Der Autor Kohelet versammelt in seinem Buch die der Welt anhaftenden und widersprüchlich erscheinenden Fakten und Texte zu einer Einheit. Er vermeidet die im Leben auftauchenden, scheinbaren Widersprüchen nicht, sondern greift sie in aller Deutlichkeit auf und entwickelt aus ihnen heraus einen Blick für das große Ganze.

Der Kohelet entwickelt aus der Zahl 18 (18. Buch) heraus eine letzte und höchste Sicht auf die Welt, aus der Welt selbst heraus. Im Wissen um die göttliche Triade verbindet er in ihrem Sinn deren Widersprüche. Möglich wird ihm das durch die von ihm schon visualisierte Zahl 19. Ihr Inhalt wird vom 19. Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem Qoph ( ק ) vermittelt. Es hat den Zahlenwert 100 und die Bedeutung eines Nadelöhrs. Das Nadelöhr ist die Verbindungsstelle zwischen dem beweglichen (3) Faden und der unbeweglichen Substanz (4) der Nadel. Das Nadelöhr versinnbildlicht nicht nur die Verbindung von Bewegung und Substanz alias Geist und Materie sondern auch und vor allem den verborgenen Sinn eines in der Substanz erscheinenden Fehlenden. Erst das Fehlen konstituiert das Loch. Dieses Fehlende macht aber endlich die entscheidende, verbindende Funktion möglich. Aus der noch dinglichen Sicht davor, der Sicht des 18. Buches ist das Loch „Nichts“ bzw. eine Nichtigkeit.

Der Kohelet ist im Original in der hebräischen Sprache verfasst. Seine heutige Verseinteilung ist relativ jung. Sie erfolgte im Mittelalter und wurde primär als ein praktisches Hilfsmittel zur Textauffindung eingeführt. Insofern ist sie nicht inhaltlich zu verstehen oder zu deuten. So ist der mit „Vers 1“ bezeichnete Text lediglich eine Überschrift für die kommenden Verse. Die inhaltliche Zählfolge beginnt mit dem Vers 2. Will man den Inhalt archetypisch strukturell erfassen, muss man ihn zunächst auch inhaltlich untergliedern. Das habe ich für die ersten 11 Verse nachfolgend getan. Dem Text habe ich in eckigen Klammern [in grau] den Kerngedanken vorangestellt, der sich aus dem jeweils behandelten Zahlen-Archetyp erschließen lässt:

Das sind die Worte Kohelets, dem Sohn Davids, König in Jerusalem ©

[ Was bedeutet Zwei? Die Polarität (2) und ihre Herausforderung ]

1. Nichtigkeit der Nichtigkeiten sprach Kohelet.

Nichtigkeit der Nichtigkeiten – all das ist NICHTIGKEIT.

2. Was ist der Gewinn für den Menschen in all seiner Mühe,

zu der er sich müht unter der Sonne?

[ Die allumfassenden Gesetze der Natur (4) ]

1. Eine Generation geht, eine Generation kommt

– ABER die Erde besteht ewig.

2. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter

– ABER sie strebt unentwegt zu ihrem Ort an dem sie aufgeht!

3. Wehend nach Süden und sich kreisend-drehend nach Norden

– ABER sich kreisend-drehend, sich kreisend-drehend weht der Wind!

Und auf seinen Kreisen kehrt der Wind stets zurück.

4. All die Bäche laufen hin zum Meer – ABER das Meer ist nicht voll.

Zu dem Ort hin, zu welchem die Bäche laufen, laufen sie stets wechselnd-kehrend.

5. [ Das Gesetz im Subjekt Mensch (5) und dessen dreifaches Vermögen ]

[ Das Subjekt Mensch (5) und sein physisches Vermögen]

(1) All die Worte sind unzureichend. Kein Mensch vermag jene auszusprechen.

(2) Das Auge sieht sich nicht satt.

(3) Und das Ohr wird vom Hören nicht vollgefüllt.

[ Das Subjekt Mensch (5) und sein geistiges Vermögen ]

(1) Das, was da ist, ist das, welches da sein wird.

(2) Und das, was getan wurde, ist das, welches getan werden wird.

(3) ABER das Neue gibt es unter der Sonne nicht.

(4) Gibt es ein Ding von welchem man sagen kann: Schau das ist neu?

Längst war es zu Vorzeiten welche vor uns waren!

[ Das Subjekt Mensch (5) in seinem göttlichen Vermögen ]

(1) Es wird für sie kein Erinnern an die Frühexistierenden

(2) und auch die Spätexistierenden geben.

(3) Keinesfalls wird es ein Erinnern an etwas Vergangenes

im Sinne eines Allerletzten sein.

Die den Text des Kohelet einleitenden Verse 1-11 sind, wie wir sehen werden, streng archetypisch strukturiert. Das transportiert die Botschaft, dass der Zugang zur Weisheit im Verstehen von Struktur und Muster besteht. Die durch die Verse im Vorfeld vorgestellten, systematisch geordneten Prinzipien beschreiben, wie die nachfolgenden Verse verstanden werden sollen. Ohne sie würden sie nur provokant wirken und ihre wahre Bedeutung nicht preisgeben.

Erst nachdem der Erzähler die nach Archetypen geordneten Eröffnungsverse vorgestellt hat, spricht er von sich in der Ich-Form. Die Ich-Form verkörpert einen über das allgemeine Gesetz hinausgehenden, neuen und fünften Archetyp, um den es den Kohelet geht. Er erwächst, wie alle weiteren Archetypen aus der zu erkennenden Einheit der ersten vier und ihrem Gesetz. Als erkennendes und weises Individuum beantwortet Kohelet die Fragen, welche Konsequenzen diese Weisheit für das Individuum mit sich bringt.

Die ersten zwei Sätze

[ Was bedeutet Zwei? Die Polarität (2) und ihre Herausforderung ]

1. Nichtigkeit der Nichtigkeiten sprach Kohelet.

Nichtigkeit der Nichtigkeiten – all das ist NICHTIGKEIT.

2. Was ist der Gewinn für den Menschen in all seiner Mühe,

zu der er sich müht unter der Sonne?

Die der Überschrift folgenden zwei ersten Sätze sprechen von der unwiderruflichen, grundsätzlichen Polarität der Welt. Der erste Satz steht seiner archetypischen Stellung nach für die göttliche Einheit und Vollkommenheit. Aus schon vorher genannten Gründen stellt er die im konkreten Leben niemals wirklich greifbare und stets numinos bleibende und doch stets vorhandene Einheit in Form der Negation vor. Die „Nichtigkeit“ ist es, welche die Polarität zur Einheit erstellt. In dem die Zwei aufscheint scheint zugleich das Wichtigere, die Einheit der Polaritäten auf. Die vierfache (22= 4) Nennung der Nichtigkeit, die in eine „Einheit von Nichtigkeit“ mündet, zeichnet das Grundgesetz der Welt, die „Formel der Vier“ nach. Sie ist die Basis aller weiteren Aussagen. Der erste Satz stellt die Formel auf eine Weise vor, welche die Eins und Einheit nicht benennt, aber doch zugleich eindeutig über ihr Gegenteil, die Nichtigkeit veranschaulicht.

Der zweite Satz steht seinem Archetyp nach für das eigentliche Dilemma, für die Polarität und Zwiespältigkeit der Existenz. Mit der Zwei entstehen der Zwist und das Fragen. Es ist das Fragen nach dem Fehlenden, das allem Existierenden notwendigerweise anhaftet. Die Zwei ist gegenüber der Einheit und Vollkommenheit (1) etwas Reduziertes. Sie ist aber zu der ihr vorangehenden Eins auch und zugleich ein Mehr. Das dies so ist oder uns so erscheint, das zeigt der mit der Zwei beginnende Zahlenstrahl (1 2 3 4 … etc.) in seiner Linearität. Unter dem Bild der Linearität und seinem stetigen Mehr (Gewinn) beurteilen wir die Welt und unsere Existenz.

Der zweite Satz wirft das erlebende Subjekt in die Ungewissheit. Er bietet aber – noch unbemerkt – auch die Lösung des Problems. Sie verbirgt sich in dreifacher Weise.

– Zum ersten wird der Begriff des Gewinns gebraucht, der auch die Bedeutung von Vorzug oder Vorteil hat. Seine Bedeutung verweist auf das rechte Verstehen der Zwei in dem er auf deren Aufgabe hinweist. Sie besteht im „Vorziehen“, im Vorziehen der ihr „vorangehenden Eins“. Die Eins, alias Einheit zu offenbaren, ist ihre Aufgabe, denn aus ihr erwächst das mit der Zwei beginnende jeweils Andere stets aufs Neue. Aus jener ersten Beziehung erwächst der Gewinn.

– Zum zweiten führt der zweite Satz zudem aus, wie diese erste aller Beziehungen anschaulich wird. Sie manifestiert sich auf rechte Weise über die Vier und das durch sie verkörperte Gesetz. Das zugehörige, geometrische Gleichnis findet sich der Form des Quadrats (4 = 22). In ihm wird anschaulich, wie sich die Polarität (2) auf sich selbst bezieht und wirkt. Die Polarität der Polarität führt zur Einheit. Der zweite Satz versucht diese Wirkung durch die eigenartig wirkende Dublette „ sich der Mühe bemühen“ sprachlich einzufangen und das Prinzip des Selbstbezuges (Quadrieren) zu demonstrieren.

– Zum dritten führt der zweite Satz, der die Polarität wirksam vorstellt, am Ende doch wieder die Einheit und Ganzheit des Lebens vor Augen. Er stellt den mächtig erscheinenden Zwiespalt unter das noch mächtigere Symbol der Sonne. Was sich „unter der Sonne“ befindet ist nicht nur, wie es manchmal erscheint, durch sie gefangen. Vielmehr entstammt es ihr und es verwirklicht sie in Gänze. Die Sonne gewährleistet trotz der stets wirkenden Polarität die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit.

Die vier Sätze über die Natur [ Die allumfassenden Gesetze der Natur (4) ]

1. Eine Generation geht, eine Generation kommt

– ABER die Erde besteht ewig.

2. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter

– ABER sie strebt unentwegt zu ihrem Ort an dem sie aufgeht!

3. Wehend nach Süden und sich kreisend-drehend nach Norden

– ABER sich kreisend-drehend, sich kreisend-drehend weht der Wind!

Und auf seinen Kreisen kehrt der Wind stets zurück.

4. All die Bäche laufen hin zum Meer – ABER das Meer ist nicht voll.

Zu dem Ort hin, zu welchem die Bäche laufen, laufen sie stets wechselnd-kehrend.

Nachdem die ersten beiden Sätze die Polarität in ihrer Grundsätzlichkeit vorstellen, wird sie nun in den nächsten 4 Aussagen konkret ausgeführt. Die uns hier begegnende Vierheit entspricht der vorangehenden Polarität, nur wird sie jetzt in Form der Naturgesetze entfaltet.

Auch diese Entfaltung erfolgt entlang der bekannten Archetypen. Auf vier verschiedene Weisen bringen sie die Einheit von Ganzheit (1) und Bruch (2) zur Anschauung. Immer wird eine primäre Qualität benannt, der stets ein „aber“ folgt. Das über das „aber“ hinzugefügte Andere und scheinbar Gegensätzliche erweist sich sodann – wie auch die primäre Qualität – als ein Ausdruck ein und der gleichen Einheit:

– (1) Den wechselnden Generationen wird das Beständige der Erde gegenübergestellt.

Die Generationen verhalten sich wie die Nichtigkeit (2) zum Ganzen (1)

– (2) Die wechselnde Sonne folgt dem einen, immer gleichen Motiv.

Auch das Größte, die Sonne (1) schließt Wechsel und Nichtigkeit (2) ein.

Das kann sie, denn sie hat immer das gleiche Motiv.

– (3) Der drehenden Bewegung des Windes ist immer auch die Treue eingeschrieben.

Dessen dreifach genannte „kreisend-drehende“ Funktion (3) umschreibt eine

Nichtigkeit (2), die im Dienst des Ursprungs (1) steht.

– (4) Den zum Meer laufenden Bächen steht das ruhende Meer gegenüber,

mit dem sie eine Einheit bilden.

Die vierte Aussage geht über die vorangehenden drei hinaus. Sie beschränkt sich nicht mehr nur auf die Benennung der Einheit der Gegensätze. Sie macht im Bild des Meeres eine bis dahin nicht bekannte oder bemerkte Qualität sichtbar, welche die linearlogische Perspektive überwindet. Die Tatsache, dass ein Meer nicht überläuft, zeigt, dass es trotz seiner gewaltigen und Furcht einflößenden Existenz seinem Grunde nach nicht bedrohlich ist, ja sogar das Leben hervorbringt und es erhält. Die Aussage geht aber noch ein Stück weiter und begründet dieses Neue, das wie ein Wunder erscheint, nicht im Meer selbst sondern schon in den kleinen Bächen, die es hervorbringen. Gegenüber dem Meer sind sie nahezu nichtig. Aber ihre Bewegungen zeichnen das Bild des Mäanders und der wiederum ist maßgebend verantwortlich für das im Meer erscheinende Wunder. Der Mäander offenbart den rechten Umgang mit der Zwei, denn an ihm wird Sinn und Wirkung des ihn zweiseitig (2) Begrenzenden (2) deutlich.

Das Begrenzende ist der Archetyp der Zwei, der mitunter unvollkommen und mangelhaft erscheint. In Wirklichkeit aber dient er der Orientierung Richtung Einheit. Der Mäander eines Flusses kehrt unentwegt um, aber sein ihn prägendes Ziel wirkt in ihm unaufhörlich fort. Das „Nichtige“ erfüllt die Ganzheit. Die Ganzheit kann ihrerseits nie „überfüllt“ sein. Wäre sie es, dann wäre sie nicht die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit (1). Wohl aber schließt sie alles, auch und vor allem die Nichtigkeit ein.

Die Sprachform des Infinitivs

Das „(Ver)Fehlende“ und „nichtig Erscheinende“ (2) konstituiert alle Naturen. Im Archetyp der Vier aber wird das Fehlende als ein Bestandteil des Vollkommenen sichtbar (s. vierte Säule). In der Vierzahl fällt der Schleier der Gegensätze. In ihr erkennt man das dahinter stehende, allgemeine Gesetz – das „Gesetz der Vier“. Es ist eine Universalie. Es wirkt immer und in allem. Jene Unaufhörlichkeit drückt der Kohelet bei der Beschreibung der Natur durch einen zunächst eigenartig wirkenden Sprachduktus aus: Er benutzt in der Beschreibung der Natur unentwegt den Infinitiv. Der Infinitiv beschreibt einen nichtendenden, ewigen Vorgang („infinitum“). Zum allerersten Mal setzt ihn der biblische Autor just am 4. Schöpfungstag ein, dem Tag, an dem die Natur in ihrer ewig bestehenden Ordnung beschrieben wird. Am vierten Tag werden die „zwei Lichter“ (Sonne + Mond) hervorgebracht, „um zu scheiden zwischen Tag und Nacht …“. In ihrem Zusammenwirken konstituieren sie die Einheit, das Ganze, den 24-Std.-Tag.

Der Beschreibung der Natur (4) folgt die Beschreibung des aus ihr hervorgehenden Menschen (5). Um ihn und seine Natur zu verstehen, muss man das Universalgesetz der Natur durchschauen und es auf das nun entstandene Bewusstsein übertragen. Was die Natur in der Funktion der Triade vorführt, das muss der Mensch in seiner Göttlichkeit (1) und seinem zugleich vorhandenen Gespaltensein (2) wiedererkennen und in seinem Bewusstsein umsetzen. Dazu unterteilt der Kohelet die den Menschen betreffende 5. Aussage in drei menschliche Vermögen. Das erste ist sein physisches Vermögen. Das zweite ist das geistige Vermögen des Menschen und das dritte ist das die beiden ersten zusammenfassende göttliche Vermögen – sein umfassendes Bewusstsein.

[ (I) Das Subjekt Mensch (5) und sein physisches Vermögen ]

(1) All die Worte sind unzureichend. Kein Mensch vermag jene auszusprechen.

(2) Das Auge sieht sich nicht satt.

(3) Und das Ohr wird vom Hören nicht vollgefüllt.

Das erste Vermögen des Menschen – das physische – äußert sich in seinen Worten, seinem Sehen und seinem Hören. Die Äußerungen sind einerseits stets unvollkommen. Doch existiert andererseits das physische Vermögen auch nur durch seine Unvollkommenheit! Der Text beschreibt das, indem er auf Vollständigkeit verzichtet. Anstatt die Vielzahl der physischen Qualitäten im einzelnen alle zu benennen, was fehlerfrei nicht möglich wäre, nennt er nur drei. Diese Anzahl ist augenscheinlich zu gering und somit fehlerbehaftet. Die Nennung der Dreizahl verweist indes auf die in jedem Körper wirkende Trias. Im Körper kommt immer ein höheres Drittes zum Ausdruck, an welches das physischen Vermögen nicht ran reicht und dessen es nicht habhaft wird, das aber die Existenz eines Höheren und Ganzen gewährleistet.

[ (II) Das Subjekt Mensch (5) und sein geistiges Vermögen ]

(1) Das was da ist, ist das, welches da sein wird.

(2) Und das, was getan wurde, ist das, welches getan werden wird.

(3) ABER das Neue gibt es unter der Sonne nicht.

(4) Gibt es ein Ding von welchem man sagen kann: Schau, das ist neu?

Längst war es zu Vorzeiten, welche vor uns waren!

Das zweite, das geistige Vermögen des Menschen, äußert sich in seinem Denken. Das geht über die Physis hinaus und vermag die hinter ihr wirkenden Gesetze zu erkunden. An dessen Ende steht das Erkennen des Gesetzes der Gesetze – die Aussage der Zahl Vier. Es umfasst das Wissen, was ein „Ding“ (4) seinem Grund nach ist.

Sobald der Mensch das Infinite der Natur (4) in seinem Denken platzgreifen lässt, denkt er nicht mehr linear sondern primär prinzipiell. Er denkt in Archetypen, in ihren Funktionen, Bildern und Symbolen. Das relativiert seine Vorstellung von der Linearität. Aus der Perspektive der Archetypen gibt es dann nie mehr etwas Neues unter der Sonne (s. Sätze 1-4).

Auch der Text über das geistige Vermögen des Menschen setzt – wie schon vorher beim physischen Vermögen – seine inhaltliche Aussage unmittelbar im Text um.

Beim geistigen Vermögen geht es darum, das Nebeneinander von Finitem und Infinitem, von Gegenwärtigen und Zukünftigem zu erkennen, wie es der Archetyp alles Dinglichen, die Zahl Vier erzählt (s. 1+2 … 4 …). Der Text macht das im vierten der vier Sätze besonders anschaulich. Der Satz spricht nicht nur vom „Ding“ sondern demonstriert darüber hinaus auch dessen innere Zweiheit indem er einer zweifachen Interpretation Raum gibt. Er lässt ganz praktisch eine alternative Übersetzung zu:

Während die o.g. Übersetzung das im menschlichen Geist angelegte Fragen aufgreift und so die der Welt innewohnende Polarität in ihrer Funktion, dem Geist beschreibt, kann man stattdessen den gleichen Geist und die gleiche Funktion auch mit diskretem Wissen in Form einer erklärenden Feststellung wiedergeben. Der hebräische Text lässt beide Alternativen zu. Die zu der oben genannten Übersetzung alternative Übersetzung ist: „Es gibt ein Ding von welchem man sagen wird: Schau das ist neu!“

Die zwei möglichen Aussagen des Satzes drücken zwei mögliche Sichtweisen aus. Das Fragen und das Feststellen entstammen zwei unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Beide Sichtweisen betreffen das „Ding“, das für die Welt und die Vierzahl steht. Ihr Gesetz ist universal. Es gilt immer und „war schon zu Vorzeiten“.

[ (III) Das Subjekt Mensch (5) und sein göttliches Vermögen ]

(1) Es wird für sie kein Erinnern an die Frühexistierenden

(2) und auch die Spätexistierenden geben.

(3) Keinesfalls wird es ein Erinnern an etwas Vergangenes

im Sinne eines Allerletzten sein.

Das physische und das geistige Vermögen sind scheinbar Gegenpole. Sie werden durch ein Drittes, das Göttliche schöpferisch zusammengefasst. Das göttliche Vermögen wird durch die Trias verbildlicht. So ist der erstmals vorkommende Gottesbegriff (Elohim) nicht das erste sondern das dritte Wort der Bibel (s. „Anfangs1 schuf2 Elohim3 …“). Die in der Physis noch beklagte Unzulänglichkeit von Worten, Auge und Ohr erhält im Lichte des göttlichen Vermögens eine erweiterte, nun positive Interpretation. Im göttlichen Vermögen „fehlt“ das physische Erinnern und die ihm anhaftende Negativität.

Das Bewusstsein, das der bewusste Mensch mit der Gottheit teilt, hat eine andere Qualität. Es ist weder im Dinglichen noch im Linearen verhaftet. Der Zeitpfeil wird obsolet und damit das Vor und das Zurück. Das Erinnern ist kein Erinnern mehr an ein Früher1, ein Später2 oder an ein Allerletztes3. Es wird ein Erinnern im Sinne eines Wiederkennens – analog der Anamnesis PLATONs – an göttliche Ur-Prinzipien sein.

Der im Kohelet verwendete Gottesbegriff ist nicht JHWH, der Gott der Israeliten, der in seinen Handlungen sowie bereits in der Struktur seines Namens das Zusammenleben der Subjekte beschreibt und regelt. Die Gottheit des Kohelet ist Elohim, die Gottheit des ersten Augenblicks. Elohim ist die Urgottheit der biblischen Präambel und der 7 Tage andauernden Schöpfungserzählung. Der Gipfelpunkt seiner Schöpfung ist der Mensch, der sich gegenüber der übrigen Schöpfung durch sein besonderes Bewusstsein auszeichnet. Während die Spannungen und Hierarchien zwischen der übrigen Schöpfung und den Menschen deutlich erkennbar werden, baut sich im Laufe der Entfaltung des menschlichen Bewusstseins eine neue Spannung auf. Es ist die Spannung zwischen dem scheinbar vollkommenen Schöpfer und seinen von ihm offensichtlich bewusst geschöpften, doch unvollkommen bleibenden Menschen.

Der unreflektierte Gegensatz zwischen Schöpfer und Geschöpf lässt die Freiheit des Menschen nicht zu. Die Lösung findet sich in der Entwicklung einer triadischen Sichtweise. Die Gottheit des Anfangs und die Gottheit des Endes, die Gottheit der ersten Schöpfungserzählung und die des Kohelet sind jeweils beide Elohim. Tatsächlich aber liegt zwischen beiden ein Entwicklungsweg der in der Offenbarung des Namens JHWH im Exodus einen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichte.

Die Auseinandersetzung der Israeliten mit ihrer Gottheit JHWH entwickelt sich und endet am Ende wieder in der Anfangsbezeichnung Elohim. Nur entdeckt der Mensch im Elohim des Endes eine umfassendere Bedeutung in der er mit ihm eine Einheit bildet. Die dahin führende Dynamik ist Gegenstand der Texte des Kohelet. Das Ergebnis schlägt sich im nachfolgenden Buch nieder, dem Buch Ester. Es ist das 19. Buch im jüdischen Kanon.

Um die triadisch begründete Polarität zwischen den Zahlen 18 und 19, dem Buch Kohelet und dem Buch Ester zu erfassen, werfe man einen Blick auf die Dreieckstruktur der Zahlen (s. Abb. 1). Sie zeigt einen vertikalen Bruch zwischen beiden Zahlen. Die 18 ist die letzte Zahl des erdverhafteten Seins. Die 19 erhebt sich über sie und eröffnet ein anderes geistiges Sein. Das Buch Ester übersteigt die linearlogische Deutung der Polarität von Mensch und Gott. In diesem Buch wird das Subjekt zum Individuum – dem Ungeteilten. Ester setzt ihr Leben ein, um das jüdische Volk zu retten. Das Buch Ester ist das einzige Buch, in dem nicht ein einziges Mal JHWH oder Elohim (Gottheit) vorkommen. Im Individuum ist die Gottheit keine Gottheit mehr, die dem Subjekt gegenübersteht und die daraus irgendwie benannt wird. Die Gottheit verwandelt das Subjekt. Es wird zum Individuum.

Während der Leser die in den biblischen Erzählungen enthaltenen Gesetze und Weisheiten über das Schicksal ihrer Handlungsfiguren, wie Abraham, Jakob oder Mose erfährt und im „Muster JHWH“ (10=5+5) deren Beziehungen zueinander begreifen lernt, änderte sich das im Buch Kohelet. Das Buch ist im umfassenden Sinn grenzwertig. Es bezieht die Gottesbeziehung unmittelbar auf das Ich, das fragende Subjekt selbst und bedient sich dabei nicht der biblischen Gestalten, sondern wird in seiner Unmittelbarkeit persönlich. Die Konsequenz des Buches wirkt der Gefahr zu einem materialistischen Fehlschluss entgegen, denn gerade der lässt die Religion immer wieder im Missbrauch oder in der Frömmigkeit verblassen. Im Kohelet wird der Leser direkt angesprochen. Er ist unmittelbar betroffen und wird schließlich mit nicht weniger als mit seiner eigenen vergänglichen Körperlichkeit konfrontiert.

Der Kohelet greift die denkbar höchste Polarität, die von Gott und Mensch auf und erklärt sie mit der Triade. Aus der konkreten Existenz und ihrer Polarität heraus, muss der Mensch seinen Standpunkt definieren und seine Handlungsmotivation ableiten. Der Polarität entkommt er nicht. Er ist in die wechselnden Dinge und Zeiten hineingestellt. Gegen die alles Sein beherrschende Einheit sind dies alles Nichtigkeiten, doch Nichtigkeiten, die ihr dienen. Der Mensch kann sie triadisch einordnen und entsprechend mit ihr umgehen. Aus der Sicht der Archetypen ist es die Verhältnisbestimmung der Zweizahl zur Dreizahl unter der Regie der Eins:

„ … eine dreifache Schnur haut man so schnell nicht entzwei“ (Koh 4,12).

Mit solcher Richtschnur verliert die Polarität ihren Stachel und führt nach Koh 3:1 den Menschen durchs Leben: „Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben … … ...“.

Der Kohelet hat im jüdischen Gottesdienst als Festrolle einen festen Platz. Er wird jedes Jahr zum Laubhüttenfest (Sukkot) gelesen. Der für den Menschen sichtbare „feste Platz“ (4) ist der Platz seines Wohnens, eines Wohnens in einer Welt, die im Fluss (3) ist und sich ständig verändert. Eine der symbolischen Antworten ist die „Laubhütte“.

Fußnoten

¹ Man beachte, dass der dritte Tag der Schöpfung, der Tag der Funktionen (3) ist und mit dem göttlichen Wort „Es sammeln sich“ (10-100-6-6) die Wasser … … zu EINEM Ort“ beginnen (Gen 1:9). Das Wesentliche des Verbs wird über die Zahl 100 vermittelt, in der das Fehlende die Orientierung erzeugt und Funktion in Gang setzt. Ähnlich ersichtlich wird das auch im Verb „aushöhlen“ (10-100-2). Es ist diese Funktion des Konzentrierens und Sammelns, die im Kohelet (100-5-30-400) zum Ausdruck kommt.

² Übersetzung n. Michael Stelzner

³ alternative Übersetzung: Es gibt ein Ding von welchem man sagen wird: Schau das ist neu! Das Entscheidende ist hier aber nicht, ob es sich formal um eine rhetorische Frage oder um eine unmittelbare Aussage handelt. Wesentlich ist in diesem an vierter Stelle genannten Punkt, das Wort „Ding“. Das Dingliche ist Ausdruck der Welt und ihrem Zahlsymbol der Vier. Die Vierzahl verrät uns das Gesetz der Welt und das ist ein universales. Es gilt immer und „war schon zu Vorzeiten“. Das Gesetz führt über die dingliche Weltsicht hinaus und galt „schon zu Vorzeiten“.

⁴ Das Mäandermuster eines Flusses wird durch die zwei einander polar gegenüberstehenden Abhänge, den „Prallhang“ und den „Gleithang“ gezeichnet. Auf der einen Seite des Flusses wird Masse angelagert, auf der anderen abgetragen. Interessanterweise kann man den Längenunterschied des theoretisch geradlinigen Flussverlaufs und dem Mäanderverlauf mit der irrationalen und weitestgehend unverstandenen Kreiszahl Pi berechnen. Das Angst machende Irrationale, zu dem auch Geburt und Tod gehören, erweist sich in diesem mathematisch-geometrischen Gleichnis als lebenserhaltend. Die Zweiheit, hier im Bild des tanzenden Flusses, führt immer wieder auf die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit (1) zurück. Das Tanzende wird immer wieder in die Richtung korrigiert, welche die 1 vorgibt! Wechsel und Widerspruch (2) bleiben der 1 untergeordnet und verpflichtet!

⁵ Nicht zu verwechseln mit dem Buch Esra!

Die Zahl 26 und der unaussprechbare Gottesname JHWH von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das Wesen der 26 und die jüdische Religion Die 26 ist die

Die 2 und ihr Quadrat von Michael Stelzner Die Welt der Erscheinungen beruht auf der Polarität. Durch Reflexion bringt die Polarität „die Polarität der Polarität“

Das «Sterben» von Jesus am Kreuz im «rechten Geist»Die Bedeutungen von Wein, Galle, Myrrhe, Essig, Schwamm, Rohr und Vorhang von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Das