Die „heiligen drei Könige“ kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Diese bezieht sich auf die in Matthäus 2 erwähnten „Weisen aus dem Morgenland“. Sie werden verehrt am 6. Januar, dem Dreikönigstag. In der katholischen sowie der evangelischen Liturgie nennt man dieses Fest die „Erscheinung des Herrn“ (Epiphanias).

Die Weisen sind wörtlich „Magier aus dem Osten“ (grch. „Μάγοι από ανατολών“ / Magoi apo anatolôn). Die so genannten Magoi sind Sternenkundige. Ihre Erwähnung macht mindestens drei, genau genommen jedoch vier Aussagen:¹

1.) Zum ersten handelt es sich um Angehörige anderer Weltanschauungen, um Heiden.

2.) Zum zweiten sind diese Heiden Suchende.

3.) Und zum dritten gehen sie einen Weg, denn sie kommen aus dem Osten, der Gegend, in der das Licht geboren wird und seinen Erdenweg geht. Sie gehen diesen Weg, den Weg des Sonnenlichts nach.

4.) Am Ende des Weges steht ein Viertes, eine Neugeburt, die Manifestation eines noch größeren Lichtes (1➜4).

Jener Lichtweg, sowie die Licht-Neugeburt steht für ein Wunder, denn er enthält summarisch zwei Qualitäten, die zunächst unvereinbar erschienen, den Untergang und die Neugeburt (1+2 „=“4).

Die Weisen sind nicht religiös im Sinne der jüdischen Religion. Sie sind geradezu deren Gegenteil. Sie sind die Wissenschaftler ihrer Zeit. Sie orientieren sich am Konkreten, an den von ihnen erkannten Fakten, denen sie folgen. Die umfassendsten Fakten finden sie in der hohen Ordnung des Kosmos. Diese konkreten Tatsachen erscheinen ihnen als „Fixstern“. Die Weisen gehen diesen Weg solange, bis der von ihnen erkannte Stern nicht mehr ausreichende Auskunft gibt. So „fragen sie sich durch“ ….auch bei dem alten König …der Huld heuchelt. Das zwingt sie, ihr bereits verinnerlichtes Wissen weiter zu konkretisieren. Dazu befragen sie die konkreten Menschen vor Ort. Das tun sie im Wissen und der Gefahr, dass auch deren Aussagen nicht unbedingt immer wahrhaftig sind. Durch sie aber bekommen sie Informationen, die sie nach eigenen Kriterien verwerten können. Das Wissen der Magier allein reicht nicht mehr aus. Es ist das Wissen der alten Könige. Es macht den Fixstern zum Wanderstern und der geht vor ihnen her. In den sich neuerlich ergebenden Verbindungen werden sie endlich fündig.

Am Dreikönigstag oder liturgisch exakt dem Tag der „Erscheinung des Herrn“ (1-4) wird das Sichtbarwerden der Göttlichkeit Jesu in der Anbetung durch die Magier gefeiert.

Die katholische Kirche feiert am Sonntag nach Epiphanias das Fest der Taufe des Herrn und schließt damit den Weihnachtsfestkreis. Mit der „Taufe des Herrn“ wird die Lücke zwischen dem abstrakten Bewusstsein und dem Individuum, das es erlangt, geschlossen. Diese Verbindung zum Individuum und somit auch zum Subjekt und dem Subjektiven reflektiert die evangelische Kirche weiterführend. Sie bindet die sich entwickelnde Zeit an die mit Epiphanias neu manifestierte Grundlage und zählt alle Sonntage als „Sonntage nach Epiphanias“.

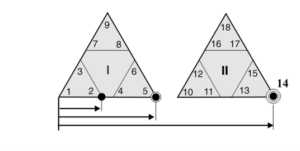

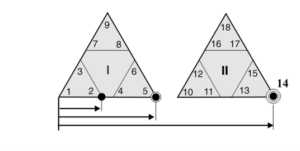

Der Leitstern der Erzählung ist das Licht. An ihm orientiert sich das Bewusstsein und an ihm wächst es. Das abstrakte, ungeteilte Licht erscheint in der konkreten Welt der Polaritäten als ein Polares. Es tritt in der Polarität von Licht und Finsternis, alias Tag und Nacht oder als aufgehendes und untergehendes Licht in Erscheinung. Das Bewusstsein nimmt das abstrakte Licht in seiner Bindung an die Erscheinungen der Natur wahr und visualisiert und verbalisiert sie. Die christliche Erzählung vom Weihnachtsfestkreis ist eine solche Wahrnehmung und Erzählung. Sie berichtet von einer Ganzheit, die 14 Tagen umfasst. Der erste Tag ist der 24. Dezember, der Tag an dem das alte Licht verschwindet. Der letzte und 14. Tag ist der 6. Januar. An ihm wird das neue Licht sichtbar, denn an ihm entdecken die sogenannten heiligen drei Könige den neugeborenen König der Juden. Die Erlösung aus ihrer Spannung beschreibt die Zahl 14 als die „Retterzahl“.

Abb. 14A 14 Tage beschreiben den Weg des alten Lichts (1.) zum neuen Licht (14.).

Diesen Weg gehen die „Weisen aus dem Morgenland“.

Aus welcher Logik heraus die Zahl 14 zur Retterzahl wird, das machen die Zahlendreiecken sichtbar, welche die wahre Flussform der Zahlen im Bild der Triade darstellen. Die triadische Sicht ist von sich aus eine Rettersicht, denn sie erlöst die ihr vorangehenden Spannungen zweier scheinbarer Gegenpole in einem jeweils dritten und vereinigenden Punkt auf. Verfolgt man die in der Gegensätzlichkeit von 1—2 beginnende Spannung in ihrer wachsenden Dimension (siehe 1—2 ➜ 1—5 ➜ 1—14), wie das die Abb. 14B zeigt, so wird mit der Zahl 14 eine dritte Dimension der Spannung sichtbar. Da das Dritte ein archetypisch zusammenführendes Drittes ist, „rettet“ das Erscheinen der Zahl 14 aus dem Dilemma in dem sich das Bewusstsein im Blick auf die Spannungen seines Daseins befindet.

Abb. 14B Die 14 berichtet von der Polarität (2) und ihrem Verhältnis zur Einheit und Ganzheit (1):

1—2 ist das Ur-Verhältnis aller Verhältnisse

1—5 Das Ur-Verhältnis tritt über das Subjekt (5) ins Bewusstsein.

1—14 Wenn das Bewusstsein mit dem Ur-Verhältnis ein gemeinsames Drittes bildet,

dann erfüllt das Bewusstsein die ihm zufallende Funktion, wie das die Form der

Pyramide symbolisiert.