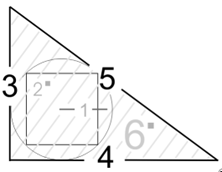

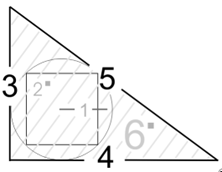

Das Fundament der Philosophie des ARISTOTELES ist das Konkrete, Greifbare und ihre Physik. In der Symbolik der Archetypenlehre handelt es sich dabei um das Wesen der Vierzahl. Aber auch die Überlegungen des ARISTOTELES kommen nicht allein mit diesem Konkreten und Manifesten (4) aus, denn dieses ist eingebettet in ein großes Ganzes, das nach zwei Seiten hin abgegrenzt ist. Das sind nach oben hin das betrachtende Subjekt (5) und nach unten hin die Veränderung (3), die Bewegung. Die Veränderung alias die Bewegung geht, linear betrachtet, der Substanz (4) voraus und entspricht dem Archetyp der Dreizahl. Aristoteles erhebt sie folgerichtig zur Ausgangsgröße seiner Physik. Er verwendet den Ausdruck kínēsis (κίνησις) und versteht darunter jede Art von Veränderung. (Physik III 1–3, V 1–2). Kennt man das Wesen der Dreizahl so schließt sich die formelle Kluft zwischen den Philosophien PLATONs und ARISTOTELES’. Sowohl für Platon als auch für Aristoteles nehmen die Dreizahl und die Bewegung eine besondere und zentrale Stellung bei dem Verständnis der Schöpfung ein. Während Platon in seinen Dialogen und deren dialektischen Methode sie immer und immer wieder anwendet und somit in ihrer Wirkung deutlich macht, greift ARISTOTELES zunächst zum Prinzip des Manifesten (4), verbindet es sodann mit der Bewegung (3) und erhebt es unter der Bezeichnung eines „unbewegten Bewegers“ (5) zum absoluten Anfang. Das ist ein Akt der Setzung. ARISTOTELES begründet ihn mit der Vernunft des Subjekts (5). Aristoteles fast die Archetypen des Manifesten (4), der Bewegung (3) und des Subjekts (5) zu einem großen Ganzen, den „unbewegten Beweger“ zusammen und beschreibt damit das pythagoreische Dreieck 3-4-5 als das Grunddreieck der Erkenntnis.

Komplex wird die Theorie des Aristoteles dadurch, dass er die Bewegung (3) am Ende seiner Schlussfolgerung nicht wie PLATON weiter auf die Pole 1 und 2 zurückführt sondern sie gleich als die Grundeinheit 3-4-5 vorstellt. Während Platon fortlaufend die einfache Triade im Bild des gleichseitigen Dreiecks entwickelt, greift ARISTOTELES unmittelbar auf deren konkretes Erscheinen im Dreieck 3-4-5 zu.

PLATON machte in allen seinen Ausführungen die Funktion der Polarität immer wieder deutlich. ARISTOTELES manifestiert (4) stattdessen und beschreibt jene vorausgehenden zwei Wesenheiten (1+2) als bereits im gesetzten Manifesten (4) als vereint. Im Grunde beschreibt er damit die Universalformel 1+2à4. Die Formel gilt ihrem Inhalt nach sowohl für PLATON als auch für ARISTOTELES, nur wird die notwendige Existenz der ersten Polarität (1+2) bei ARISTOTELES überdeckt und vom Leser wenig wahrgenommen, denn sie setzt das Wissen um das Mysterium der Vierheit voraus. In seiner Definition der Bewegung kann man sie aber dennoch entdecken. Im Buch VII definiert er die Bewegung auf eine Weise, welche die Existenz der beiden notwendig zugehörigen Teile aufscheinen lässt: „Das endliche Zur-Wirklichkeit-Kommen eines bloß der Möglichkeit nach Vorhandenen, insofern es eben ein solches ist – das ist Bewegung“ (201 a). Die Begriffe des Vorhandenen (1) und seiner Möglichkeit (2) stehen für diese erste Polarität. Sie sind die Voraussetzungen der Bewegung (3). Nach ARISTOTELES ist in allen Dingen (4) bereits die Möglichkeit (2) des sich Veränderns (3) des Vorhandenen (1) angelegt. Aristoteles und Platon greifen auf die gleichen Archetypen zurück und immer geht es um die Existenz und Beschreibung jener ersten Vierheit.

Die Lehre PLATONs erscheint einfacher, weil geradliniger, denn er entwickelt das Wesen der Archetypen unmittelbar an der Ordnung der Zahlen und ihrer natürlichen Folge. Das rechte Verständnis der Zahlen 1, 2 und 3 und die dadurch aufleuchtende, besondere Aufgabe der Polarität schaffen uns erst den rechten Zugang zu dem o.g. pythagoreischen Dreieck. Über dessen Bedeutung waren sich die beiden Philosophen sicher einig.

Die vier Kausalitäten des ARISTOTELES

Wenn in der Vierzahl die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit als vollkommen Seiendes im Konkreten aufscheint und die Vier das Symbol der Vollkommenheit in der Substanz ist, wie es das Gesetz der Vierzahl besagt, dann ist die Vier in allen Erscheinungen. Wenn die Vier aber alle Erscheinungen konstituiert, dann ist auch jede Erscheinung mit der Vier zu beschreiben. Das macht ARISTOTELES. Er erhebt die Vier in ihrer Substanzhaftigkeit zur letzten, greifbaren Erscheinung und beschreibt mit ihr selbst zugleich ihre (vier) Ursachen. **

** Dies ist ein „Selbstbezug. ARISTOTELES nennt die Wissenschaft darüber „die Wissenschaft vom Seienden als Seiendes“. Er beschreibt so die „Wahrhaftigkeit“ des Seins an sich. Andere Beschreibungen sind „ … um seiner selbst willen, nicht um eines anderen willen“, „ … auf sich selbst gerichtet“ , „ … sich selbst genügend“.

Die 4 Causae des ARISTOTELES (in der Reihenfolge des ARISTOTELES)

1 C. materialis = Stoffursache, z.B. Steine/Bretter (DAS, was scheinbar primär da ist, um … zu offenbaren)¹

2 C. formalis = Form– und Strukturursache, z.B. Bauplan (Das, was differenziert, um Höheres zu offenbaren)

3 C. efficiens = Antriebs-, Wirk- oder Bewegungs-Ursache, z.B. Handwerker (der/das Bewegende)

4 C. finalis = Ziel- und Zweckursache, z.B. Schutzfunktion (1-4 = Vielheit offenbart Einheit)

Die Reduktion des wissenschaftlichen Kausalitätsbegriffes auf die causa efficiens (Antriebs-, Wirk- oder Bewegungs-Ursache)

Alle Wissenschaft bewegt sich entlang der Grenzen der Kausalität. Nur durch sie kann sie betrieben werden. Die von ihr verstandene Kausalität ist in Hinblick auf Aristoteles eine verkürzte, denn sie setzt die Zeit und den Zeitpfeil (3), sowie den Raum und die Materie (4) einfach voraus. Die rein physikalische Wissenschaft setzt damit genau das voraus, was uns das pythagoreische Dreieck so grundsätzlich vermittelt. Sie hinterfragte bisher nie seine Prinzipien. Was sie voraussetzt, ist eine wirkende Dreiheit, in der das in einer Polarität (1-2 bzw. 3-4) existierende „Seiende als Seiendes“ (s. ARISTOTELES) sich selbstgenügend (das Mysterium der Quadratur) zur Wirkung kommt und das Subjekt (5) hervorbringt und konstituiert. Diese Art Wissenschaft kennt nur noch die causa efficiens (Antriebs-, Wirk-, Bewegungs-Ursache), die übrigen 3 Kausalitäten entfallen, weil sie sich im von ihr noch nicht aufgedeckten Dreieck verbergen.

Die Wissenschaft hintergeht dabei das von ihr Gelesene (4) und setzt und vertraut auf die Lesbarkeit der Welt an sich, ohne die Lesbarkeit ihrem Wesen nach zu erfassen. Sie bedient sich der Dreiheit, kennt sie aber nicht wirklich. Sie kennt nicht das Dreieck und sein in ihm offenbartes Geheimnis über die Linearität. Die rein physikalische Naturwissenschaft nimmt nur dessen Auswirkungen zur Kenntnis. So nimmt sie beispielsweise die Auswirkung des 2. Hauptsatz der Wärmelehre zur Kenntnis, versteht aber nicht dessen Ursache, das Geheimnis von Linearität, Bruch und Triade.²

Der Drehpunkt der Wissenschaft ist die Dreizahl. Aristoteles hat sie mit seinem „unbewegten Beweger“ zum ersten Wirkprinzip erhoben und sie ihres Selbstbezuges wegen (s. „ihrer selbst willen“, „sich selbst genügend“) an die Position drei seiner vier Kausalbeziehungen gestellt. Sie ist das wahrhaftige Zentrum der Beziehungen – analog dem im pythagoreischen Dreieck umschlossenen Einheitskreis. Obwohl Aristoteles seine philosophischen Überlegungen auf die Substanz, die Vierheit aufbaut, begründet er sie folgerichtig mit dem Bewegungsprinzip (3). Unter diesem Aspekt sind die von ihn vorgestellten 4 Kausalgründe im weiteren Sinn auch als vier „Bewegungsgründe“ zu verstehen.³ Die physikalische Naturwissenschaft folgt dem Prinzip, verkürzt es aber auf die „Position drei“ (causa efficiens).