Die Null (0) und das Unendliche (∞)

Die Null (0) und das Unendliche (∞) von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Null und das Unendliche und ihr Beug zu den natürlichen Zahlen Die

Die biblische Erzählung von den Brüdern KAIN und ABEL

von Michael Stelzner

Und der ADAM («der Erdling» / 1-4-40) erkannte EVA, seine Frau. Und sie empfing und sie gebar KAIN. Und sie sprach: Ich habe hervorgebracht [einen] Mann, den JHWH. Und sie fuhr fort, seinen Bruder ABEL («Windhauch») zu gebären. Und ABEL hütete die Herde. Und KAIN war Diener des Erdbodens (1-4-40). Und es geschah am Ende der Tage und KAIN brachte dem JHWH ein Geschenk («Opfergabe») von der Frucht des Erdbodens. Und auch ABEL brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und JHWH blickte auf ABEL und sein Geschenk. Aber auf KAIN und sein Geschenk blickte er nicht. Und KAIN entflammte sehr und senkte sein Gesicht.

Und JHWH sprach zu KAIN: Warum entflammst du? Und warum senkst du dein Angesicht? Ist es nicht so? Wenn du gut (recht) tust, trägst du es hoch und wenn nicht, lagert der Fehltritt¹ vorm Eingang. Und nach dir ist sein Verlangen. Aber du sollst ihn beherrschen.

Und KAIN sprach zu seinem Bruder ABEL. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren und Kain stand auf gegen seinen Bruder ABEL. Und er schlug ihn tot.

Und es sprach JHWH zu KAIN: Wo ist dein Bruder ABEL? Und er sprach: Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich bin der Hüter meines Bruders! Und er sprach: Was hast du getan? Deines Bruders Blutesstimme schreit vom Erdboden aus zu mir … … …

Wörtlich-lineare Übersetzung n. M. Stelzner (Sätze / Wörter)²

4Ç1 ~d’a’h’w> | [d;y“ | hW“x;-ta, | ATv.ai |

| rh;T;w: |

| dl,Tew: | !yIq;-ta, |

| rm,aTow: |

Und-der-Adam | erkannte | **─Eva, | seine-Frau. | Und-sie-empfing. | Und-sie-gebar | **─Kain. | Und-sie-sprach: | |||

6-5-1-4-40 | 10-4-70 | 1-400─8-6-5 | 1-300-400-6 | 6-400-5-200 | 6-400-30-4 | 1-400─100-10-50 | 6-400-1-40-200 | |||

1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||

1 | 2 | 3 | 4 | |||||||

ytiynIq‘ | vyai | hw“hy>-ta, |

Ich-habe-hervorgebracht | Mann | den**─JHWH.³ |

100-50-10-400-10 | 1-10-300 | 1-400─10-5-6-5. |

9. | 10. | 11. |

5 | ||

4Ç2 @s,Tow: | td,l,l‘ | wyxia‘-ta, | lb,h‘-ta, |

Und-sie-fuhr-fort | zu-gebären | **─Bruder-seinen, | **─Windhauch (Abel). |

6-400-60-80 | 30-30-4-400 | 1-400─1-8-10-6 | 1-400─5-2-30 |

12. | 13. | 14. | 15. |

6 | |||

lb,h,-yhiy>w: | h[ero | !aco |

| !yIq;w> | hy“h‘ | dbe[o | hm’d’a] |

Und-es-war-Abel | hütend | Herde. | Und-Kain | war | Diener | d.-Erdbodens. | |

6-10-5-10─5-2-30 | 200-70-5 | 90-1-50 | 6-100-10-50 | 5-10-5 | 70-2-4 | 1-4-40-5. | |

16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |

7 | 8 | ||||||

4Ç3 yhiy>w: | #Qemi | ~ymiy“ |

Und-es-geschah | am-Ende-von | Tagen. |

6-10-5-10 | 40-100-90 | 10-40-10-40 |

23. | 24. | 25. |

9 | ||

abeY“w: | !yIq; | yrIP.mi | hm’d’a]h‘ | hx’n>mi | hw“hyl; |

Und-es-brachte | Kain | von-d.-Frucht | des-Erdbodens | Geschenk ⁴ | dem-JHWH |

6-10-2-1 | 100-10-50 | 40-80-200-10 | 5-1-4-40-5 | 40-50-8-5 | 30-10-5-6-5. |

26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |

10 | |||||

4Ç4 lb,h,w> | aybihe | aWh-~g: | tArkoB.mi | Anaco | !h,bel.x,meW |

Und-Abel | er-brachte, | auch─er, | von-d.-Erstlingen | seiner-Herde | und-von-Fett-ihrem. |

6-5-2-30 | 5-2-10-1 | 3-40─5-6-1 | 40-2-20-200-6-400 | 90-1-50-6 | 6-40-8-30-2-5-50 |

32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |

11 | |||||

[v;YIw: | hw“hy> | lb,h,-la, | Atx’n>mi-la,w> |

Und-es-blickte | JHWH | auf─Abel | und-auf─sein-Geschenk. |

6-10-300-70 | 10-5-6-5 | 1-30─5-2-30 | 6-1-30─40-50-8-400-6. |

38. | 39. | 40. | 41. |

12 | |||

4Ç5 !yIq;-la,w> | Atx’n>mi-la,w> | al{ | h[‚v‘ |

Und-auf─Kain | und-auf─sein-Geschenk | nicht | er-blickte. |

6-1-30─100-10-50 | 6-1-30─40-50-8-400-6 | 30-1 | 300-70-5 |

42. | 43. | 44. | 45. |

13 | |||

rx;YIw: | !yIq;l. | daom. |

| WlP.YIw: | wyn“P‘ |

Und-es-entflammte | für-Kain | sehr. | Und-es-senkte-sich | sein-Gesicht. | |

6-10-8-200 | 30-100-10-50 | 40-1-4 | 6-10-80-30-6 | 80-50-10-6. | |

46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |

14 | 15 | ||||

4Ç6 rm,aYOw: | hw“hy> | !yIq‘-la, |

| hM’l‘ | hr’x‘ | %l‘ |

| hm’l’w> | Wlp.n“ | ^yn<p‘ |

Und-es-sprach | JHWH | zu─Kain: | Warum | entflammt-es | in-dir? | Und-warum | hat-es-sich-gesenkt, | dein-Gesicht? | ||

6-10-1-40-200 | 10-5-6-5 | 1-30─100-10-50 | 30-40-5 | 8-200-5 | 30-20 | 6-30-40-5 | 50-80-30-6 | 80-50-10-20. |

4Ç7 aAlh] | byjiyTe-~ai | taef |

| ~aiw> | al{ | byjiyte | xt;P,l; | taJ’x; | #bero |

So nicht! | Wenn─du-gut-tust, | trage-hoch | Und-wenn | nicht | du-tust-gut, | für-den-Eingang | Fehltritt | ist-lagernd. | |

5-30-6-1 | 1-40─400-10-9-10-2 | 300-1-400 | 6-1-40 | 30-1 | 400-10-9-10-2 | 30-80-400-8 | 8-9-1-400 | 200-2-90 |

^yl,aew> | Atq’WvT. | hT’a;w> | AB-lv’m.Ti |

Und-nach-dir | Verlangen-sein | und-du | du-sollst-beherrschen─über-ihn. |

6-1-30-10-20 | 400-300-6-100-400-6 | 6-1-400-5 | 400-40-300-30─2-6. |

4Ç8 rm,aYOw: | !yIq; | lb,h,-la, | wyxia‘ |

Und-es-sprach | Kain | zu─Abel, | seinem-Bruder. |

6-10-1-40-200 | 100-10-50 | 1-30─5-2-30 | 1-8-10-6 |

yhiy>w: | ~t’Ayh.Bi | hd,F’B; | ~q’Y“w: | !yIq; | lb,h,-la, | wyxia‘ | WhgEr>h;Y:w: |

Und-es-geschah | bei-ihrem-Sein | auf-dem-Feld, | und-es-stand-auf | Kain | gegen─Abel, | seinen-Bruder | und-er-schlug-tot-ihn. |

6-10-5-10 | 2-5-10-6-400-40 | 2-300-4-5 | 6-10-100-40 | 100-10-50 | 1-30─5-2-30 | 1-8-10-6 | 6-10-5-200-3-5-6. |

4Ç9 rm,aYOw: | hw“hy> | !yIq;-la, | yae | lb,h, | ^yxia‘ | rm,aYOw: | al{ | yTi[.d;y“ |

Und-es-sprach | JHWH | zu─Kain: | Wo | Abel, | dein-Bruder? | Und-er-sprach: | Nicht | ich-weiß. |

6-10-1-40-200 | 10-5-6-5 | 1-30─100-10-50 | 1-10 | 5-2-30 | 1-8-10-20 | 6-10-1-40-200 | 30-1 | 10-4-70-400-10 |

rmevoh] | yxia‘ | ykinOa‘ |

Der-Hütende | Bruder | ich? |

5-300-40-200 | 1-8-10 | 1-50-20-10. |

4Ç10 rm,aYOw: | hm, | t’yfi[‚ | lAq | ymeD> | ^yxia‘ | ~yqi[]co | yl;ae | hm’d’a]h‘-!mi |

Und-er-sprach: | Was | hast-du-getan? | d.-Stimme | d.-Blutes | deines-Bruders | schreiend | zu-mir | von─dem-Erdboden. |

6-10-1-40-200 | 40-5 | 70-300-10-400 | 100-6-30 | 4-40-10 | 1-8-10-20 | 90-70-100-10-40 | 1-30-10 | 40-50─5-1-4-40-5. |

4Ç11 hT'[;w> | rWra‘ | hT’a‘ | hm’d’a]h‘-!mi | rv,a] | ht’c.P‘ | h’yPi-ta, |

Und-nun, | verflucht | du | von─dem-Erdboden, | der | auftat | **─Mund-seinen, |

6-70-400-5 | 1-200-6-200 | 1-400-5 | 40-50─5-1-4-40-5 | 1-300-200 | 80-90-400-5 | 1-400─80-10-5 |

tx;q;l‘ | ymeD>-ta, | ^yxia‘ | ^d,Y“mi |

zu-nehmen | **─d.-Blut-von | Bruder-dein | von-deiner-Hand! |

30-100-8-400 | 1-400─4-40-10 | 1-8-10-20 | 40-10-4-20. |

4Ç12 yKi | dbo[]t; | hm’d’a]h‘-ta, | @seto-al{ | Hx’Ko-tTe | %l‘ |

Wenn | du-bearbeitest | **─den-Erdboden, | nicht─er-wird-fortfahren | geben─Ertrag-ihren | Dir. |

20-10 | 400-70-2-4 | 1-400-5-1-4-40-5 | 30-1─400-60-80 | 400-400─20-8-5 | 30-20 |

[n“ | dn“w“ | hy<h.Ti | #r,a’b‘ |

Unstet | und-flüchtig | sollst-du-sein | auf-der-Erde! |

50-70 | 6-50-4 | 400-5-10-5 | 2-1-200-90. |

Die ersten zwei von Menschen gezeugten Menschen sind dem biblischen Mythos nach die Brüder KAIN und ABEL. Um ihren Konflikt zu verstehen, ist es vor allem wichtig, zu erfahren, dass mit der Geburt KAINs direkt auch JHWH, der «Gott der Subjekte» entsteht und erscheint! Die Menschen und JHWH gehören zusammen. Sie stehen zueinander in einem Spiegelverhältnis.

Der erstgeborene KAIN ist wie sein Vater ADAM (1-4-40) ein Ackerbauer. Die Zwei sind sogenannte «Erdlinge» und als solche dienen sie dem ersten erkennbaren Gesetz, dem Gesetz des Erdbodens (1-4-40). Jenes erste Gesetz ist ein Bilde-Gesetz, nach dem grundsätzlich alles Neue entsteht. Es bringt alle Existenzen hervor und alle Wesen leben unter seiner Herrschaft. Das Gesetz garantiert, dass inhaltlich keine Qualität jemals verloren gehen kann und es wirkt unabhängig von den Graden des Bewusstseins, die sich aus ihm erheben. So wirkt es in dem noch wenig entwickelten Bewusstsein von KAIN ebenso, wie im Bewusstsein seines Bruder ABEL. Letzterer ist ein Tierzüchter und somit kulturell fortgeschritten. ABEL hat sich bereits ein Stückweit über den Erdboden erhoben und dessen Gesetz weiter kultiviert.

Das Gesetz verbindet die Gegensätze, auch den von Leben und Tod. Dabei führt es sie zu einer größeren Existenz zusammen (siehe 1+2 4). Wesen, die den Tod nicht kennen, die fürchten ihn auch nicht. Sie erfahren die Ganzheit des Seins auf unbewusste Weise. So ist es beispielsweise bei den Tieren. Bei den Menschen hingegen erwacht das Bewusstsein (5). Sie nehmen den Tod wahr und sind herausgefordert, ihn soweit zu reflektieren, bis sie den wahren Inhalt des Gesetzes erkennen und so den Tod in der vorher gefürchteten Weise durchschauen und überwinden.

Die Erzählung von KAIN und ABEL, den zwei ersten von Menschen selbst gezeugten Menschen ist eine archetypische Erzählung. Die zwei Charaktere sind Extreme und sie umspannen wie eine Klammer alle möglichen Bewusstseinsgrade.

Der dem Gesetz des Erdbodens dienende KAIN glaubt aus seiner verkürzten Weltsicht heraus an die Linearität allen Geschehens, wie er sie im Tages- und Jahreslauf erlebt, analog dem Zahlenstrahl (1 2 3 4 … bzw. 1-4-40-400 …), der keinen Endpunkt kennt. Irgendwann aber, «am Ende der Tage» (Gen 4:3) bricht das Andere und Zweite, das scheinbar Bedrohliche in sein Leben ein. Das ist der Augenblick in dem ihm neben der bekannten horizontalen Polarität der kleinen Dinge die ebenso existierende vertikale Unterscheidung vor Augen steht. Sie irritiert und schmerzt. Mit der auftauchenden Hierarchie eröffnet sie dem erwachenden Bewusstsein zugleich die Chance, sich aus der Ebene der zuvor herrschenden, linearen Sicht (bewusst) zu erheben. Wer der Hierarchie gewahr wird, der wird auch der Unvermeidbarkeit eines Opfers gewahr, denn die zwei Dimensionen dienen einander. Die Währung ihrer Kommunikation ist das Opfer alias das «Geschenk» und sein Empfänger ist das Subjekt der höheren Dimension (siehe 10 D 5+5). In der Welt der Menschensöhne – der Subjekte KAIN und ABEL – ist das Höhere die Gottheit JHWH.

Die Gottheit JHWH (10-5-6-5) ist gemäß der in ihr verborgenen Zahlenformel (10 = 5+5) die Gottheit der Subjekte (5) und ihrer Beziehungen (6). Die Existenz und das Wirken JHWHs setzt darin das Erheben der Subjekte voraus und mit der Geburt des KAIN nimmt es seinen Lauf. Der erstgeborene KAIN vollzieht dabei nur den ersten Schritt zum Erheben seines Bewusstseins (5). Er bleibt gegenüber der Intension seiner Gottheit notwendig ein Stückweit zurück. Zum Ausgleich bringt er der Gottheit ein Geschenk, das allerdings seinem Bewusstsein entsprechend ebenso zurückbleibt. JHWH reflektiert das Geschenk nicht, denn sein Blick ist nicht mehr allein auf den Erdboden gerichtet. Dem Gott der Subjekte geht es vielmehr um die Subjekte selbst und um ihr Verhalten zueinander. Während das Geschenk KAINs nur die Botschaft des Grundgesetzes transportiert, ist das bei dem zweitgeborenen ABEL anders. Die Botschaft seines Geschenks kommt aus einer erhobenen Dimension, nämlich aus der von lebendigen Wesen. Das Tieropfer entspricht der Intension JHWHs, weshalb er es auch als Wohlgeruch wahrnimmt.

„Am Ende der Tage“ stoßen sowohl KAIN als auch ABEL an die Grenzen des Linearen. Für ABEL, dessen Name «Windhauch» bedeutet, ist das sein physischer Tod. ABEL wird vom Fluss der Dinge mitgerissen. Während er aus dem konkreten Dasein tritt, muss sich der ihn tötende KAIN immer noch mit dem Anderen und Neuen auseinandersetzen, denn das Gesetz JHWHs lässt die herkömmliche Vorstellung vom Tod nicht zu.

Der Text sagt, «KAIN entbrennt». Einer Flamme gleich erhebt er sich unfreiwillig aus der scheinbar ruhenden Substanz. Der einst Erste fühlt sich zurückgesetzt und empfindet sich nun als ein «Zweiter». Das führt dazu, dass er seinen Blick senkt. Der aufflammende Widerspruch zwischen Ersten und Zweiten spricht (ruft) JHWH erneut an. Die Gottheit der Subjekte spricht das Subjekt, das sich zurückgesetzt glaubt, vehement an: «So nicht!» JHWH verwehrt ihm die Opferrolle und klärt ihn über die Zusammenhänge von rechtem, angemessenen Verhalten und solchem von unangemessenem und unrechtem Verhalten auf. Die Gottheit nimmt KAIN nicht die Freiheit seiner Entscheidung. Doch lässt sie keinen Zweifel an der Notwendigkeit des Unterscheidens aufkommen. Sie nimmt KAIN nicht seine Freiheit, zeigt ihm wohl aber auf, dass das Erlangen der Freiheit dem «Gesetz des Erhebens» unterliegt.

Der entbrannte Kain nimmt notwendig und folgerichtig den Kontakt zu seinem Bruder auf: „Und es sprach Kain zu Abel“ (Gen 4:8). Doch der tut das eben gerade nicht mit erhebenden Gedanken und entsprechend erhobenem Kopf. KAIN geht mit ABEL aufs (ebene) «Feld» (300-4-5). Das «Feld» ist nicht der Kultur- und Ackerboden (s. 1-4-40), der die göttlichen Gesetze repräsentiert, aus dem Fortentwicklung stattfindet und aus dem das Bewusstsein der Subjekte (5) erwächst. KAIN wendet sich vielmehr zurück und handelt von einem archaischen Standpunkt aus, von dem aus nicht das wahre Wesen der Zwei erkannt werden kann.

Der hier verwendete Begriff des «Feldes» kommt erstmals im zweiten Satz der zweiten Schöpfungserzählung vor, dort aber seinem Archetyp entsprechend gleich zweimal (Gen 2:5).⁵ Die Rückwendung KAINs macht die in ihm angelegte und herausgeforderte Erhebung zu einer vollständig unbewussten Handlung, zu einem Affekt: „Und Kain erhob sich gegen Abel, seinem Bruder und er schlug ihn tot.“ Der Täter hatte sich im Sinne von Überheblichkeit «erhoben».

Die Gottheit JHWH, die selbst aus dem Gesetz der Vier erwachsen ist, macht in dessen Erfüllung KAIN auf das ihm nun Fehlende aufmerksam und fragt: „Wo ist dein Bruder ABEL?“ Aus seiner archaischen Existenz heraus antwortet KAIN unwissend ehrlich: „Ich weiß es nicht!“ Im Hebräischen sind das zwei Wörter: «Nicht ich-weiß» ( ידצתי לא ). Hierzu muss man wissen, dass das an dieser Stelle gebrauchte «low» ( לא / 1-30 / H3808) unter den möglichen Verneinungen im Hebräischen die denkbar stärkste ist. Sie hat die Bedeutung von «keineswegs, weil unmöglich». Tatsächlich kann KAIN die Frage nicht beantworten, da er aus seiner Perspektive des Erdbodens oder gar des noch unkultivierten Feldes den Tod nicht kennt. Er kann ihn als der erstgeborene, von Menschen gezeugte Mensch noch nicht kennen. Wie ein Tier hat er noch keine Vorstellung vom ihm und weiß nicht, «wo» sein Bruder ABEL nun «ist». Als ihn jedoch JHWH als Diener des Erdbodens und der in ihm enthaltenen Ganzheit als ein Gegenüber anspricht, soll die im Gesetz des Erdbodens bereits verborgene Verantwortung ans Licht kommen. Doch noch fühlt sich KAIN für die von JHWH gestellte Frage nicht zuständig und weist sie mit der Gegenfrage zurück. KAIN glaubt aufgrund der Umstände unbeteiligt zu sein, obwohl JHWH ihn noch vor der Tat wegen seines gesenkten Blicks auf die Folgen seines Handelns hingewiesen hat. Die Frage „Der Hütende des Bruders bin ICH?“ transportiert eine Schuldzuweisung an JHWH in dem Sinn: „Bist nicht vielmehr DU, JHWH verantwortlich dafür, dass die Subjekte zusammengehalten werden?

JHWH fragt weiter und differenziert nach dem nun Fehlenden in seiner Handlung: „Was hast-du-getan? Deines Bruders Blutesstimme schreit vom Erdboden aus zu mir“. JHWH gibt die Antwort selbst. KAIN wird nun ständig von seinem Herrn, dem Erdboden (1-4-40) „angesprochen“, denn ihm, der Substanz (4) dient er. Mit dem Fehlen seines Bruders fehlt ihm die zur Sichtbarkeit strebende Einheit. Im Bild des Blutes wird ihm das bewusst, denn das Blut (4-40) transportiert das Wesen und die Zahlenfolge seines Herrn, des Erdbodens (1-4-40). Nur fehlt dem Blut gegenüber dem Erdboden die Zahl 1, die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit und um deren Sichtbarkeit geht es in jeder konkreten Existenz.

KAIN hat das Gesetz des Erdbodens, das Gesetz der Vier verdrängt und verleugnet, obwohl es die prinzipielle Unsterblichkeit des Seins versinnbildlicht, die auch ihn einschließt. KAIN fürchtet, er fällt der Sterblichkeit anheim. Das aber ist dem universellen Gesetz nach nicht möglich. JHWH schreibt ihm dazu das Zeichen der prinzipiellen Unsterblichkeit auf die Stirn und KAIN kann nicht mehr von fremder Hand getötet werden. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf der einfachen, substantiell-physischen Ebene das Prinzip zu leben, das ihm mit seinem Bruder ABEL, dem «Windhauch» verloren gegangen ist. KAIN wird „unstet und flüchtig“ und steht nicht mehr automatisch im Nutzen des Ertrages, den der Erdboden seinem Wesen nach verspricht. KAIN muss dessen Gesetz nun selbst aktiv und bewusst verwirklichen.

Konkret geht er weg vom Angesicht JHWHs, dem Gott der Subjekte. Er geht ins Land Nod. Dort bearbeitet er das von ihm bis dahin nicht umgesetzte Grundgesetz der Vierzahl, das die Einheit von «innen und außen», von «Gott und Welt», von «1 und 4» beschreibt. KAIN erkennt sodann sein Gegenüber, sein Weib und zeugt seinen Sohn HENOCH. Der wird Städtebauer, erzeugt also sichtbare, Heimat gebende Substanz. HENOCH gibt der Stadt seinen Namen, also den Namen ihres Erbauers und stellt somit sichtbar die Einheit von Grund (1) und Erscheinung (4) wieder her. Er erfüllt das Gesetz der Vier (1-4) und darin die noch offene Mission. HENOCH lebt 365 Jahre. Die Zahl symbolisiert «Ganzheit», denn ein ganzes Sonnenjahr hat 365 Tage. Während KAIN «am Ende der Tage» die Ganzheit verfehlt hat, lebt sie nun sein Sohn HENOCH. Deshalb stirbt der am Ende seiner Tage nicht im herkömmlichen Sinn, sondern wandelt ab da an mit der Urgottheit ELOHIM. HENOCH wurde, wie am Ende des Pentateuchs auch Moses, von der Gottheit direkt aufgenommen. Er hatte die Substanz erfüllt und überwunden. HENOCH ist in der gesamten Tora der Erste von nur drei Subjekten, die dem Tod entkommen. Das sind HENOCH, ELIA und MOSES.⁶

KAIN ist der Name des ersten Menschenkindes. Da Denken Akte des Benennens sind und der Mensch ohne eine Begriffsbildung, die seinen Blick strukturiert, nicht auskommt, erzählt der Name KAIN etwas über das Selbstverständnis des biblischen Menschen. Die Gleichwohl liefert die herkömmliche Etymologie für ihn keine eindeutigen Antworten. Die Sprache der Zahlen hingegen eröffnet ein umfassendes Bild.

Übersetzt man die drei Zahlen 100-10-50 in der Abfolge der ihnen zugehörigen Bildsymbole, so ergibt sich die Bilderfolge «Nadelöhr-Hand-Fisch». Das Nadelöhr (100) symbolisiert eine Herausforderung auf einer einfachen Daseinsebene durch eine andere und höhere Dimension. Das Nadelöhr vergegenwärtigt die Existenz unterschiedlicher Dimension, zeigt deren Hierarchie und deren Bezug zueinander auf. Von der Linearität des Zahlenstrahls und dem Zeitpfeil geprägt erlebt der Mensch das Zusammenwirken der Dimensionen in Form eines beständigen Aufstiegs zu höheren Dimensionen analog der Dezimalfolge 1à10à100. Im Namen KAIN (100-10-50) hingegen kommt es zu einer Richtungsumkehr. Die Folge 100-10… entspricht einer Dezimierung.⁷ Gleichwohl fordert in der Erzählung die höhere Dimension die einfache und lineare heraus. Wie der Anblick eines Nadelöhrs herausfordert wird auch KAIN von der Situation herausgefordert. Seine Hand (10 / Handlung) folgt der Herausforderung. Doch die Art seines Handelns folgt nicht der göttlichen Intension, deren Ziel das Verbinden der Gegensätze ist. KAIN fehlt. Seine Hand und das Nadelöhr kommen nicht auf direkte Weise zusammen. Weil die Gottheit JHWH eine wahrhaftige Gottheit, d.h. eine «verbindliche» Gottheit ist, führt sie den Verfehlenden trotz seines fehlerhaften Verhaltens zurück auf den Weg zur göttlichen Vollkommenheit.

Der Ausgangspunkt des Namens KAIN ist das Nadelöhr (100) und das ist ein Symbol für die Intension der Gottheit. Die Zahl 100 steht für die – durch das Licht der Polarität – zweifach erhabene und erhobene Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit (1). Das Öhr der Nadel ist nur ein Teil der ganzen Nadel, die selbst bereits die Gegensätze verbindet. Die zunächst linear erscheinende Nadel wird durch das kleine, runde Nadelöhr an ihrem Ende zu einem Ganzen. Das Kleine (2) macht es zu einem ganzheitlich funktionierenden Instrument (3).

Die Nadel und ihr Nadelöhr machen es dem Anwender möglich, in einer Dimension tätig zu werden, zu der er naturgemäß keinen Zugang hat. Das Wesen der Nadel wird durch KAIN anschaulich. Der vom göttlichen Paar ADAM und EVA gezeugte KAIN ist ein Dritter und als ein solcher verkörpert er den Archetyp der Funktion (3). KAIN «funktioniert» wie eine Nadel, deren Funktion es ist, die Dimensionen miteinander zu verbinden. Der Umgang mit einer Nadel erfordert Umsicht und Vorsicht. Wer die Handlung KAINs zu deuten versucht, der muss Kenntnis über die herrschenden Rahmenbedingungen haben, welche die polarisierende und doch verbindlich und verbindend handelnde Gottheit JHWH setzt.

Im Mythos nimmt JHWH nur das Fleischopfer ABELs als Wohlgeruch wahr. Das erzürnt den Ackerbauer KAIN und veranlasst ihn, einfach und konsequent zu handeln. Er erschlägt seinen Bruder. Die den Vorgang auslösende Gottheit JHWH wirkt aber nicht im Sinne einer profanen Linearität, von der der Leser des Textes in der Regel ausgeht. Sie wirkt vielmehr verbindend und verbindlich und zielt darauf ab, dass die Brüder zusammen eine neue Weltsicht erschließen. Der linearlogisch denkenden KAIN wirkt dem entgegen. Dennoch erschafft er mit seiner Handlung (3) Realität und manifestiert (4) Tatsachen.

Im Namen KAIN (100-10-50) kommen Nadelöhr (100) und Hand (10) in der Zahl 50 zusammen. Das Bildsymbol der 50 ist der Fisch. Ein Fisch ist ebenso schwer greifbar wir die Handlung KAINs zu interpretieren ist. Dennoch ist der Fisch zugleich ein Symbol für die vollkommene Einheit des Lebendigen mit dem ihm umgebenden Medium, dem Wasser. KAIN hat sich im Augenblick des Geschehens gerade nicht «wohlgefühlt, wie ein Fisch im Wasser», denn er wurde von den Umständen getrieben. Doch war er weder erstarrt noch unbeweglich. Seine Beweglichkeit blieb die eines Fisches. Auf JHWHs Anordnung hin war er «unstet und flüchtig» («50-70 4-50» / Gen 4,12). Das Dasein und die Beweglichkeit KAINs entsprachen der eines Fisches, der einen unglaublich schnellen Orts- und Dimensionswechsel vollziehen kann. Nach der Vertreibung KAINs gen Osten, also dem Licht und der Erleuchtung entgegen, zeugt KAIN seinen Sohn HENOCH. Der erbaut eine Stadt gleichen Namens und wird nach einer Lebenszeit von 365 Jahren von der Gottheit direkt in den Himmel aufgenommen. Die Brüdererzählung schlägt in kürzester Zeit von einem Extrem ins andere um. Der Sohn KAINs überwindet den Tod bzw. die Vorstellung von ihm. Von diesem anderen und neuen Bewusstsein (5) erzählt die zweite Generationsfolge (Toledot). In ihr verkörpert HENOCH die Zahl 5 in ihrer Spiegelbildlichkeit gegenüber der Gottheit.

Die Erzählung vom Brudermord ist im Kanon der Tora eine frühe Erzählung. Sie beschreibt den Archetyp der Zwei auf der Ebene der Subjekte. Wesentlich ist hier, dass sie die Zwei und Polarität sowohl in ihrer horizontalen Dimension (KAIN—ABEL) als auch in ihrer vertikalen Dimension (JHWH—Menschen) beschreibt. Durch die erweiterte Perspektive kann der Leser das wahre Wesen der Zwei und Zwiespältigkeit erfassen und so das Wesen seiner Gottheit JHWH verstehen lernen. JHWH betritt – die Polarität erfüllend – mit der Geburt KAINs die Bühne des Lebens. Im verbindlichen und endlich auch die Gegensätze verbindenden Wirken JHWHs wird der Leser mit dem Wesen der Aggression konfrontiert, die negativ erscheint, in Wirklichkeit jedoch der Bewusstseinsentfaltung der Subjekte dient. Die Aggression KAINs wirkt wie eine Lanze. Tatsächlich wird die Zahlenfolge 100-10-50, die den Namen KAIN beschreibt, später auch so in 2Sam 21,16 übersetzt. Da die Zahlenfolge – wie voran beschrieben – von ganzheitlicher Natur ist, ist KAIN im Hinblick auf sein noch wenig entfaltetes Bewusstseins unschuldig. Er ist Teil und Instrument JHWHs und dient darin der Entfaltung des Bewusstseins. Einige Etymologen folgen bei der Übersetzung seines Namens u.a. jüdisch-aramäischen Wortwurzeln und deuten seinen Namen mit «Diener» oder «Verwalter». Aus dem dargelegten Kontext erscheint das folgerichtig.⁸

KAIN hat das Verhalten der Gottheit nur unvollständig verstanden und falsch eingeschätzt. Der von ihm empfundenen Täuschung folgte notwendig die «Ent-Täuschung». Die äußerte sich zunächst in der von der Gottheit erzwungenen Unstetigkeit und Flüchtigkeit KAINs, die dann aber für seinen Sohn HENOCH zu einer Höherentwicklung führte. HENOCH wurde anstelle des Ackerbauers oder Viehzüchters nun ein Städtebauer. Indem er der von ihm erbauten Stadt seinen Namen gab, manifestierte er das, was von Anfang an in ihm angelegt war. HENOCH (8-50-6-20) gab dem Inhaltlich seines Namens Substanz. Konkret manifestierte er die «Gunst» (8-50) JHWHs.⁹ Am Ende konnte er sogar dem gewöhnlichen Tod entgehen und an der Seite der Gottheit ELOHIM wandeln.

Die wegen seiner Aggressivität verkannte Unschuld KAINs wird in der Bibel inhaltlich immer wieder aufgegriffen und mit ähnlichen Bildern veranschaulicht. So findet das zwiespältige Verhalten JHWHs beispielsweise eine Parallele im Verhalten des Urvaters ABRAHAM. Als dieser in ein fremdes Land kommt, täuscht er dem dort herrschenden König ABIMELECH vor, dass seine überaus schöne Frau SARA seine Schwester sei. Im Glauben daran teilt der König mit ihr sein Bett. Das ist Ehebruch, der dem Gesetzen nach mit dem Tod bestraft wird. Der König jedoch ist unwissend und demnach unschuldig. Der Text nimmt mit dem Begriff der «Unschuld» (50-100-10-50) und seiner Zahlenfolge Bezug auf den Namen KAIN (100-10-50). Der Begriff erfasst die Zahlen seines Namens und setzt ihnen die 50 voran. Die eigentlich dezimierende Folge 100-10 wird dadurch von zwei Seiten von der 50, dem Wesen des Fisches umfangen.

Die Erzählung greift die archetypische Unschuld KAINs auf und entfaltet sie sogleich in zweifacher Hinsicht. ABRAHAM «täuscht» den König, wie einst JHWH den KAIN scheinbar getäuscht hatte. Die Erzählung offenbart jetzt den ganzheitlichen Zusammenhang, der am Ende zum Wohle und zum Wachstum aller Beteiligten ausgeht. Der König wurde – wie einst KAIN und sein Sohn HENOCH – wegen seiner Unschuld und Lauterkeit von der Gottheit verschont: «Hab ich dies doch getan in der Lauterkeit meines Herzens und in Unschuld meiner Hände» (Gen 20,5).

Bei der Exegese der Brüder-Erzählung und ihrer Tragik können die Namen ENOSCH und HENOCH nicht unbeleuchtet bleiben, obwohl ich deren Bedeutung und die ihrer Namen bereits an anderer Stelle beschrieben habe. Hier fasse ich mich deshalb kurz.

Die Etymologen sind sich über die Herkunft des Namens HENOCH uneins. Aus unterschiedlichen Wortwurzeln herleitend übersetzen sie den Namen u.a. mit «Gefolgsmann» oder «Knecht». Einige finden in ihm die Wurzel «HNK» (8-50-6-20), die für «klug» oder «gelehrt» steht und HENOCH deshalb mit «Eingeweihter» übersetzen.

Das Lesen der Texte in Kenntnis der Archetypen beendet die Unsicherheit in der Etymologie und gibt den Namen ein Fundament, das es möglich macht, sogar die sogenannte henochische Weisheit zu verstehen. Auf den Punkt gebracht handelt es sich um die Fähigkeit, den rechten Blick auf das wahre Wesen der Zwei zu entfalten und die sich unmittelbar daraus ergebenden, praktischen Konsequenzen zu ziehen.

Die Henochische Schau der Dinge erhebt das Bewusstsein. Die neue Schau auf die Zwei und das Zweimachen erhellt das Verhältnis des Geteilten (2) zum Ganzen (1). Das ist die Kernbotschaft, die zur 2ten Toledot führt und die mit der eigenartig wirkendenden zweiten Schöpfungserzählung beginnt (Gen 5,1). Die Erzählung ersetzt die Beziehung ADAM—KAIN/ABEL durch die Beziehung ADAM—SET. In der «neuen Zwei» ist SET ein «zweiter Zweiter». Der nun recht verstandene «Andere» (2) manifestiert (2+2= 4 = 22) und erschafft ein neues Fundament (4). SET umfasst die ursprüngliche Spannung der Brüder KAIN und ABEL in Form eines nun ganzheitlichen Subjekts (5). Das vergisst und verdrängt nichts, sondern hebt das zuvor Erzählte auf eine neue Bewusstseinsstufe, auf der das einst Schreckliche neu interpretiert und als ein notwendiger Teil des Ganzen erkannt wird. Das führt zu einer neuen Fruchtbarkeit, einer neuen Zählung und zu neuen Erzählungen.

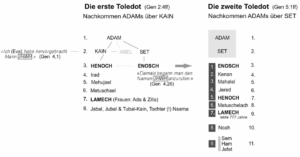

Mit dem veränderten Blick auf die Zwei verändert und erweitert sich auch der Blick auf die Drei und die dritte Generation. In der ersten Geschlechterfolge wird die einmal von HENOCH (8-50-6-20) und das andere Mal von ENOSCH (1-50-6-300) angeführt (s. Abb. 1). Der zweifache Blick entspricht dem Archetyp der Drei, der stets einen Zwillingscharakter besitzt.

Abb. 1 Die Nachkommenschaft (Toledot) des ADAM über KAIN (links) versus SET (rechts)

Obwohl man bereits in der ersten Geschlechterfolge ENOSCH (1-50-6-300) als einen archetypisch Dritten ausmachen kann, tritt er in der zweiten Geschlechterfolge als ein solcher offensichtlich hervor. Dem musterhaft Dritten kommt hier die konkrete Verwirklichung der entstandenen Funktion zu. Mit ENOSCH tritt die der Schrift zugrundeliegende «entscheidenden Funktion» hervor, nämlich die Anrufung der Ganzheit in Form der Gottheit JHWH. Konsequent beginnt mit ENOSCH eine neue Zählung. Er wird zu einem neuen Ersten. In der vorangehenden, ersten Generationenfolge verkörperte ENOSCH nicht nur die 3. Generation (ADAM, SET, ENOSCH). Man übersieht leicht, dass er zugleich auch zu einem Fünften wurde (ADAM, KAIN, ABEL, SET, ENOSCH). Wenn er nun in der 2. Generationenfolge nicht nur die dritte Generation einnimmt, sondern zu einem neuen Anfang und so zu einem neuen Ersten wird, dann scheint darin die Formel 1—5 auf, welche die Schau des Subjekts (5) auf die Gottheit (1) ins Bild setzt, wie das die «Flussform der Zahlen» illustriert.

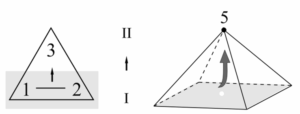

Die zweite Geschlechterfolge eröffnet erwartungsgemäß einen neuen Zwiespalt. Die so neu entstehende Schau der Ordnung macht auf die Einheit der Subjekte (5) vor allem über die neue Position von HENOCH aufmerksam. Ist er in der ersten Geschlechterfolge noch der unmittelbar Dritte (ADAM, KAIN, HENOCH), so wird er in der neuen Zählweise durch die Korrektur und den Ersatz des Zweiten zum fünften Nachfolgegeschlecht des SET (ENOSCH, KENAN, MAHALEL, JERED, HENOCH). Die Drei wird zur Fünf. Die Geometrien der beiden Formen erzählen vom Prinzip des Erhebens. Ihre Gegenüberstellung wiederum erzählt, wie sich die höhere Dimension ihrerseits aus der niederen erhebt und ein neues Dasein manifestiert.

Abb. 2 Die Drei erhebt sich auf archetypische Weise über die Ebene der Polarität (1—2).

Die Fünf bildet das Wesen des Erhebens in der höheren Raumdimension ab.

Das Subjekt HENOCH beschreibt das Erheben über zwei Dimensionen alias Geschlechterfolgen hinweg. Die so neu entstehende Polarität lässt nach den Gesetzen der Archetypen auf ein verbindendes Drittes schließen. Die aus der Fläche (Dreiecke) und dem Raum (Pyramide) hervorgehende Dimension ist von höherer, göttlicher Natur und mit den herkömmlichen Maßstäben nicht mehr zu (be)greifen. HENOCH steht aber auch für sie. Um ihr näherzukommen muss man einen noch genaueren Blick auf HENOCH und die zweite Geschlechterfolge werfen.

Zählt man nicht die Nachkommen des SET, sondern beginnt die Zählung mit SET selbst als einen Ersten, dann wird HENOCH zum Repräsentanten des Archetyps Sechs. Tatsächlich beschreibt HENOCH auch und sogar vor allem die Zahl Sechs, die sich durch das «wie innen, so auch außen» auszeichnet. Wie bei einem Sechseck Radius und Seite gleich sind, so baut der nun aktiv Erkenntnis gewinnende KAIN eine Stadt, die er den Namen seines Sohnes HENOCH gibt (Gen 4,17). Die zweite Geschlechterliste zeigt die Einheit trotz Differenzierung auf, indem HENOCH so viele Jahre lebt, wie das einzelne Jahr Tage hat, nämlich 365. Anstatt dem profanen Tod anheim zu fallen wird der Mensch HENOCH «entrückt» (Gen 5,23) und dem todgeweihten Leben enthoben.

Bei der archetypischen Betrachtung der ersten biblischen Menschen darf ABEL nicht fehlen. Gerade er ist von besonderem Interesse, denn er ist in mehrfacher Hinsicht ein Zweiter. Er ist ein Zweiter, weil er nicht unmittelbar von einer Gottheit, sondern von den Menschen ADAM und EVA gezeugt wurde, und er ist in dieser Folge auch noch der Zweite. Darüber hinaus ist er nach menschlichen Maßstäben seinem Wesen nach ein Zweiter alias ein Zurückgesetzter und Benachteiligter. Sein Dasein in der Welt war gottgefällig und doch sehr kurz. Schon bevor ihn KAIN erschlug, verkörperte er, wie es die Bedeutung seines Namens «Windhauch» verrät, die «flüchtige Substanz».

ABEL verkörpert das Zweite und Vergängliche und macht darin die Einheit und Ganzheit alias das Wesen der Gottheit anschaulich. Die Tragik seines Lebens macht es möglich, das Verhältnis der Menschen zueinander und das zu ihrer Gottheit verstehen zu lernen.

Jedes Wesen lebt in und von der Polarität. Das macht es notwendigerweise zu einem Mangelwesen gegenüber der aus einer höheren Dimension heraus erscheinenden Gottheit. Das gilt insbesondere für den zweitgeborenen ABEL, dem «Windhauch», der nur kurz erscheint. In der Beziehung der ersten zur zweiten Geschlechterliste wird das verfehlende Verhalten des KAIN thematisiert. Aber auch der Zweitgeborene – hier ABEL – lebt von «Fehlern». Dessen «Fehler» thematisiert die Tora in späteren Erzählungen, wie beispielsweise in der vom Zwillingspaar ESAU und JAKOB. JAKOB bedeutet «Betrüger». Der zweitgeborene JAKOB betrügt seinen erstgeborenen Bruder ESAU um dessen Erstgeburtsrecht. Wie es in der ersten Geschterfolge nicht bei der Verfehlung KAINs bleibt, so bleibt es in der zehnten Geschlechterfolge auch nicht beim Betrug des JAKOB, denn der wird nach seinem erfolgreichen Kampf mit der Gottheit von der sodann in ISRAEL umbenannt. Das ist ein Opfer (Geschenk) der Gottheit an JAKOB. Mit ihm erhebt sie den einstigen «Betrüger» zu einem «kämpfenden Gott», denn das ist die Bedeutung des Namens ISRAEL.

Wie JAKOB seinen Bruder ESAU «verneint», so verneinte einst KAIN seinen Bruder ABEL. Das Verneinen wird im biblischen Hebräisch durch die Zahlen- und Buchstabenfolge 2-30 (בל) ausgedrückt, wie sie im Namen ABEL (5-2-30) enthalten ist. Es handelt es sich um eine sogenannte schwache Verneinung, die nicht nur mit „nein“ und „nicht“, sondern vor allem mit „nein vielmehr“ oder „nein sondern“ beschrieben werden kann. In ihm schwingt ein „weiter“ im Sinne einer anstehenden Fruchtbarkeit mit. Die Zahlenfolge symbolisiert einen Zwist und Widerspruch (2), dem eine Funktion (3) folgt, die durch die Existenz einer höheren Dimension zur göttlichen Funktion, zur 30 wird. Ihr Symbol ist der Ochsenstachel, ein Funktionsinstrument, das die noch wenig bewussten Erd- und Ackerkräfte, die Ochsen zur rechten Funktion „anstachelt“ (s.a. Aufsatz «Die Verneinungen im Buch Genesis und ihre Herausforderungen»).

Weiterführender Hinweis:

Zu der archetypischen Betrachtung der KAI-ABEL-Erzählung existiert eine Reihe anderer von mir verfasster Aufsätze:

Fußnoten

¹ Beachte: Der Begriff «Fehltritt» alias «Sünde» ist im Hebräischen weiblich. Doch gebraucht der Satz hier durchgehend eine männliche Zeitform. Der Wechsel verweist zum einen auf die offenbarwerdende Polarität des Geschehens, d.h. die hiermit auftretende Spannung und zum anderen auf dessen „männliche“, d.h. aktive Wirkung hin, die dadurch in Gang gesetzt wird.

² Die von mir vorgenommene, besondere Kennzeichnung der Sätze 1 bis 15 soll deren archetypische Struktur sichtbar machen. Mit Kapitel 4 der Genesis beginnt der Weg des göttlichen Paares ADAM und EVA außerhalb des Garten Edens. Die Schöpfungserzählung war ganz offensichtlich eine Erzählung über die Archetypen. Die Numerierung der Sätze soll kenntlich machen, dass das auch weiterhin der Fall bei der Zeugung des Menschen durch den Menschen ist. Alles was geschieht das geschieht in Erfüllung der Archetypen und das Gesetzes der Vier.

³ Hier führt die Schrift den Gottesbegriff JHWH ein. Hier taucht er in dieser alleinstehnden Form erstmals auf. Zuvor wurde er stets in der Doppelform «JHWH ELOHIM» gebraucht. Durch die neue «Halbheit» können die dem Gott JHWH gegenüberstehenden Subjekte dessen Intension erkennen. JHWH ist «eifernd» (siehe Dekalog) und hat einen konkreten Personenbezug. Er ist der «Gott der Subjekte». JHWH ist kein unbestimmter mehr. Der Text nennt die neue Gottheit explizit JHWH im Akkusativ ( hw“hy>-ta / den-JHWH)!

⁴ Die Zahlenfolge 40-50-8-5 wird zumeist mit «Geschenk» oder «Opfer» übersetzt. Andere mögliche Übersetzungen wäre auch «Zuteilung, Huldigungsgabe« oder «Weihegabe» bis hin zum «Tribut». Das Geben kann intuitiv oder auch sehr bewusst erfolgen. Immer aber spricht es das Verhältnis des Teils zum Ganzen an und betont die Zusammengehörigkeit der Gegensätze auch über die unterschiedlichen Dimensionen hinweg. So verhält es sich auch mit den Opfergaben der Brüder KAIN und ABEL gegenüber ihrer Gottheit JHWH. Da die Gottheit im Dasein der Subjekte die höhere Dimension abbildet und deren Intention die Fortentwicklung des Bewusstseins ist, muss sie unterscheiden. JHWH tut das, indem er das Fleischopfer des ABELs als «lieblichen Wohlgeruch» wahrnimmt.

⁵ «Und alles Gesträuch des Feldes war noch nicht auf der Erde. Und alles Kraut des Feldes sprosste noch nicht, weil JHWH ELOHIM es hatte noch nicht regnen lassen …» (Gen 2,5)

⁶ Die Erzählung von JESUS CHRISTUS schließt im Neuen Tastament an die drei göttlichen Subjekte an und wird in deren Tradition zu einem Vierten. Die Vier manifestiert (4) bekanntlich etwas völlig Neues und lässt die vorher verborgen gebliebenen Qualitäten in einem neuen, ganzheitlichen Licht erscheinen. Kurzum: Sie relativiert den vernichtenden Aspekt der Zwei.

⁷ Die «dezimierende» Zahlenfolge …100-10… setzt die biblische Genesis erstmals am zweiten Schöpfungstag ein, als die Gottheit die «Feste» ( [;yqir‘ / 200-100-10-70) hervorbringt, welche die Wasser oberhalb und unterhalb der Feste voneinander trennt. Das zweite, trennende und «gebogene» Element erzeugt einen Zwiespalt, der im Handeln KAINs zum lebendigen Zwist führt. Dem zweiten Schöpfungstag fehlt als einzigem die sogenannte Huldigungsformel «Und Gott sah, das es gut war». Dem KAIN fehlt die göttliche Huldigung seines Opfers. Beiden fehlt etwas und in beiden Fällen wird das Fehlende mehr als wett gemacht, denn es erweist sich als Orientierung auf dem Weg zu einem höheren Bewusstsein.

| 1Ç6 rm,aYOw: H559 | ~yhil{a/ H430 | yhiy> H1961 | [;yqir‘ H7549 | %AtB. H8432 | ~yIM’h; H4325 |

| Und-es-sprach | Elohim: | Es-soll-sein | Feste | in-d.-Mitte | der-Wasser. |

| 6-10-1-40-200 | 1-30-5-10-40 | 10-5-10 | 200-100-10-70 | 2-400-6-20 | 5-40-10-40 |

| 257 | 86 | 25 | 380 | 428 | 95 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

⁸ Wilhelm Gesenius: Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. 18. Auflage. Springer, Heidelberg / Dordrecht / London / New York 2013, ISBN 978-3-642-25680-6, S. 1165.

⁹ Die Zahlenfolge 8-50 bedeutet «Gunst» oder «Gnade». Das verrät der Text in Gen 6,8. Folgt man den zwei Symbolen 8 und 50 erfährt man etwas darüber, was «Gnade» bedeutet. Die Abfolge der Zahlen erzählt von der Abfolge der Wesenheiten «Zaun» (8) und Fisch» (50). Ein Zaun ist eine Grenze und eine solche grenzt ab und verbindet das voneinander Abgegrenzte zugleich wieder. Ob der abgrenzende oder der verbindende Aspekt in den Vordergund tritt, ist eine Frage des Grades des Bewusstseins. In jedem Fall münden beide Aspekte in ein höhereres Ganzes, das in der Zahlenfolge durch den Fisch (50) symbolisiert wird. Wenn die Einheit, Ganzheit und Vollkommenheit des Subjekts mit seiner ihm umgebenden Welt ins Bewusstsein tritt, fühlt er sich wohl wie ein «Fisch im Wasser». In diesem Fall empfindte der Fisch das ihn umgebende, größere Ganze als wohlwollend und ihn fördernd, eben als Gnade. Wer die Einheit der Gegensätze über die Dimensionen hinweg empfindet, der entdeckt das «wir». Der biblische Begriff dafür ist die Zahlenfolge 1-50-8-50-6. Ihre Mitte bilden die Zahlen alias Buchstaben 8-50.

Die Null (0) und das Unendliche (∞) von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Die Null und das Unendliche und ihr Beug zu den natürlichen Zahlen Die

Der siebte Buchstabe des hebräischen Alphabets in den biblischen Schöpfungsberichten von Michael Stelzner Der siebte Buchstabe des hebräischen Alphabets ist das Zajin (ז). Es hat

Der Augenschein – die Evidenz von Michael Stelzner Inhaltsverzeichnis 1. Der Begriff der Evidenz und ihr Missbrauch Der Begriff der Evidenz beherrscht unsere Wissenschaften. Was